——从历史渊源看中华冬季饮食文明的传承与创新

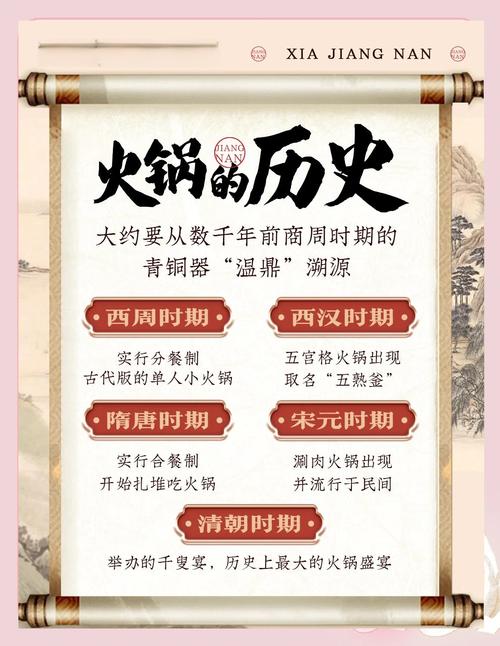

青铜器上的文明密码:火锅的原始雏形 在殷墟出土的商代青铜器中,一件名为"有盘鼎"的文物引起了考古学家的注意,这件三足圆鼎底部设有托盘,经碳十四检测显示内壁残留动物油脂与炭化物,印证了古代"击钟列鼎而食"的饮食场景,这种将炊具与餐具合二为一的设计,正是火锅最早的雏形。

周代《礼记·内则》记载的"八珍"烹饪法中,"炮豚"之法要求将乳猪腹内填满枣子,外层裹泥炙烤,这种"包裹式"烹饪理念与火锅"一锅烩"的思维方式存在深层关联,汉代画像砖上的"分餐宴饮图",清晰描绘了贵族围坐分食的场景,此时已出现可移动的青铜"温鼎",内置炭火保持食物温度,为火锅文化奠定了物质基础。

唐宋时期的饮食革命:火锅走向民间 唐代韦巨源《烧尾宴食单》记载的"暖寒花酿驴蒸",实为早期火锅形态,诗人白居易"绿蚁新醅酒,红泥小火炉"的著名诗句,生动描绘了文人雅士围炉小酌的生活场景,这种红泥小火炉在宋代发展为"旋炉",汴京夜市出现"拨霞供"火锅专门店,《东京梦华录》记载其"以铜为锅,分格而煮,各取所好"的经营方式,已具现代火锅店雏形。

南宋林洪《山家清供》详细记载了"涮兔肉"的吃法:"山间只用薄批,酒酱椒料沃之,以风炉安座上,用水少半铫,候汤响,一杯后各分以箸,令自夹入汤摆熟啖之。"这种强调食材本味的涮食方式,标志着火锅文化进入精细化发展阶段。

游牧与农耕文明的交融:火锅形态的多元发展 元代忽必烈军中的"涮羊肉"传说虽为后世附会,但反映了游牧民族饮食对火锅文化的影响,明代《宋氏养生部》记载的"生爨羊""熟爨牛"等涮食法,证明火锅已形成系统的烹饪理论,清代乾隆皇帝千叟宴用1550个火锅宴请耆老的史实,使火锅正式进入宫廷膳食体系。

地域性火锅流派在明清时期逐渐成型:重庆船工发明的麻辣毛肚火锅,北京东来顺改良的铜锅涮肉,广东顺德的粥底火锅,江浙的菊花暖锅,云南的菌菇火锅,无不体现着"因地制宜,因材施烹"的饮食智慧,这种多样性恰恰印证了《周易》"鼎烹养圣"的哲学思想——不同食材在沸腾中达到和谐统一。

阴阳五行中的养生之道:冬令火锅的科学内涵 《黄帝内经》"冬三月,此谓闭藏"的养生理论,为冬令食补提供了医学依据,火锅中常用的生姜、花椒属阳,白菜、豆腐属阴,正合"阴阳调和"之理,现代营养学证实,牛羊肉富含蛋白质与铁元素,能有效提升人体御寒能力;白萝卜含芥子油促进新陈代谢,莲藕中的黏液蛋白保护胃黏膜。

传统"九宫格"火锅设计暗合洛书九宫方位,不同格位对应不同火候:中心"太极位"适合涮煮,边角"八卦位"适宜焖炖,这种空间划分既保证多种食材同时烹煮,又避免串味,体现着"和而不同"的东方智慧,清代医家王士雄在《随息居饮食谱》中强调:"冬令进补,当以缓润为要",这与火锅文火慢煮的烹饪方式不谋而合。

围炉而坐的文化隐喻:火锅的社交功能演变 宋代《梦粱录》记载的"暖炉会",实为最早的火锅主题社交活动,明清商帮的"围炉夜话",将火锅宴发展成重要的商务社交形式,现代心理学研究表明,圆形火锅产生的向心性布局,能有效缩短人际距离,提升群体认同感,热气蒸腾的共享空间里,"生熟交替"的烹饪过程本身就是绝妙的社交媒介。

在当代城市生活中,火锅店已超越单纯餐饮场所的功能,24小时营业的火锅店成为都市夜归人的温暖驿站,一人食小火锅满足现代个体化需求,智能升降火锅解决跨国文化差异,这些创新都在延续着火锅"包容开放"的文化基因,正如社会学家费孝通所言:"火锅桌是微型乡土中国的完美再现"。

全球化语境下的文化输出:火锅文明的当代价值 2016年G20杭州峰会的国宴菜单上,菊花暖锅作为文化使者惊艳世界,据统计,截至2023年,海外火锅门店已超12万家,覆盖196个国家和地区,新加坡的"辣椒螃蟹火锅",瑞士的"奶酪火锅创新版",见证着中华饮食智慧的创造性转化,联合国教科文组织将中国火锅文化列入"人类非物质文化遗产代表作"预备名录,正是对其文化价值的国际认可。

在健康饮食风潮下,火锅产业不断推陈出新:植物肉火锅响应环保理念,分子料理技术呈现液态氮锅底,可降解火锅包材减少生态负担,这些变革延续着火锅文化"革故鼎新"的传统——北宋《山家清供》记载用菊花瓣净化火锅汤底的古法,与今人用益生菌调节锅底的思路如出一辙。

沸腾不息的文化长河 从新石器时代的陶鬲到智能电磁火锅,从贵族宴饮到百姓餐桌,火锅文化历经三千年演变始终保持着鲜活生命力,这种生命力源于对"和"文化的坚守:天地人和的哲学观,五味调和的美食观,围炉共话的伦理观,当蒸汽升腾模糊了玻璃窗,当竹筷轻触响起清脆声响,我们触碰的不仅是食物的温度,更是文明传承的脉搏,在这个急速变迁的时代,火锅用最朴素的方式诉说着永恒的真理:真正的文明,永远在兼容并蓄中生生不息。