含羞草引发的教育哲学(约800字)

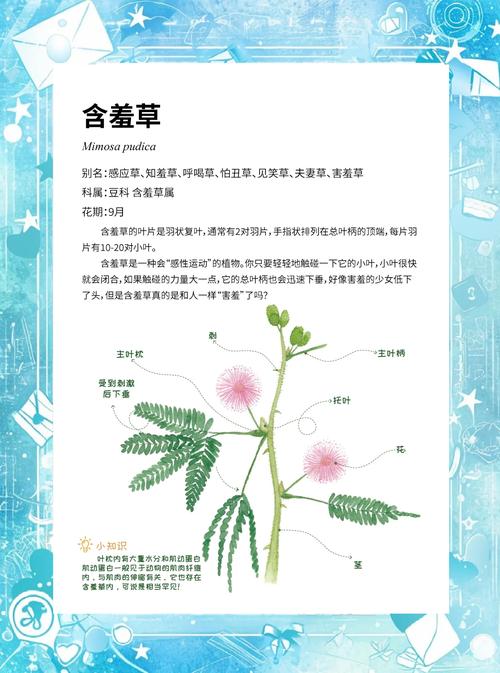

在台北市立植物园的科普角,每天都有成群的小学生围着一盆看似普通的绿植——含羞草(Mimosa pudica),当稚嫩的手指轻轻碰触羽状复叶的瞬间,叶片迅速闭合下垂的奇妙现象,总能引发孩子们此起彼伏的惊叹,这种原生于南美洲的豆科植物,以其独特的应激反应机制,正在成为当代科学教育的重要媒介,但若我们深入观察会发现,这株看似脆弱的植物所承载的教育意蕴,远超出单纯生物知识的传授,在应试教育仍占主流的今天,含羞草的自然特性恰似一面棱镜,折射出教育本质的多个维度:知识习得与思维培养的平衡、个体差异与群体共生的关系、环境适应与主动成长的辩证。

植物学家早已揭示其应激反应的生存智慧:叶枕细胞渗透压的瞬时变化,既是对食草动物的防御策略,也是减少水分蒸腾的生存机制,这种生物本能映射到教育领域,恰如学生在学习过程中面对外界刺激的本能反应,在台北某实验小学的自然课堂上,教师引导五年级学生设计对照实验:将含羞草分别置于安静环境与持续声波刺激中,观察其反应差异,结果发现,持续受扰的植株逐渐降低敏感度,这个现象引发学生关于"学习适应性"的深入讨论——当教育变成机械重复的刺激,是否也会导致认知敏感度的钝化?

生命机制的现代启示:脆弱与坚韧的辩证(约700字)

含羞草的生长特性展现出令人深思的矛盾统一,其茎干纤弱易折,根系却能在贫瘠土壤中深入地下40厘米;叶片看似娇气敏感,实则能在台风季通过闭合减少损伤,这种生存策略对教育工作者具有重要启发:过度保护可能抑制成长潜能,适当挫折反而培养适应能力,日本筑波大学附属小学开展的"植物养育责任计划"中,学生需要为含羞草创造不同生长条件,那些被过度浇水的植株普遍发育不良,而经历适度干旱胁迫的反而根系更发达,这个实验结果让许多习惯代劳的家长开始反思教养方式。

从细胞生物学视角观察,含羞草的应激反应涉及复杂的信号传递系统:机械刺激触发动作电位,钙离子通道开启,钾离子外流导致细胞失水,这个过程与人类神经传导的相似性,成为中学生物课堂的绝佳案例,高雄某完全中学的跨学科项目里,学生将含羞草的电生理数据与人体神经元活动对比,制作出可视化学习模型,这种具象化的知识转化,有效突破了传统教学中抽象概念的认知壁垒。

文化符号的解构与重构:从东方审美到教育隐喻(约500字)

在东亚文化语境中,含羞草常被赋予"谦逊""含蓄"的人格化特质,江户时代的《草木图说》将其称为"おじぎ草"(行礼草),这种文化投射实际上遮蔽了植物的生物本性,现代教育需要警惕将自然现象简单道德化的倾向,正如京都教育大学附属幼儿园的创新实践:教师鼓励儿童用绘画记录含羞草每日变化,结果发现低龄组多用拟人化表达("叶子在害羞"),而经过系统观察的高年级组则更多使用科学描述("叶枕细胞膨胀压改变"),这种认知转变揭示了教育的重要使命——在保持想象力的同时建立科学思维。

在全球化背景下,含羞草的文化意涵正在发生新的嬗变,南非开普敦大学的生态教育项目将其作为"环境响应"的象征,巴西原住民则视其闭合特性为"智慧的自卫",这种多元解读为跨文化教育提供了丰富素材,上海某国际学校的比较文化课上,学生收集不同文明对含羞草的阐释,进而探讨自然认知与文化建构的关系,这种教学实践有效培养了青少年的批判性思维。

教育现场的实践创新:从现象观察到思维养成(约400字)

在新竹科学园区的创客空间里,中学生利用Arduino模块将含羞草的生物电信号转化为音乐旋律,当叶片闭合时触发的不同频率声波,使植物反应变得可听化,这个STEAM项目不仅整合了生物、物理、信息技术等多学科知识,更重塑了学生与自然世界的对话方式,参与项目的学生反馈:"我们终于理解到,植物不是被动存在的装饰品,而是具有智能的生命体。"

首尔教育研究院的最新研究表明,长期观察含羞草的学生在注意力持续性测试中表现优异,其视觉追踪能力比对照组提升23%,这印证了自然观察对认知发展的积极影响,更值得关注的是,当学生发现含羞草在夜间会自动闭合(就眠运动),进而自主探究昼夜节律与生物钟的关系时,这种由现象驱动的研究性学习,正是核心素养培育的理想路径。

在台北市立大学的教育博物馆里,陈列着1960年代的自然课标本——泛黄的含羞草标本旁,褪色的教学卡片上写着"敏感脆弱的观赏植物",跨越半个世纪后,当代教育者重新诠释这株植物:它是活的生物教材,是跨学科教学的纽带,更是教育本质的隐喻,当我们放下"害羞"的刻板标签,以科学精神审视其生存智慧时,含羞草启示我们:真正的教育不在于塑造统一的反应模式,而在于唤醒每个生命内在的成长潜能,正如那些经过适度风雨的含羞草,往往绽放出最娇艳的绒球状花朵,在教育的原野上,我们也需要为年轻生命保留合理试错的空间,让他们在自主探索中完成从应激反应到主动认知的升华。