(全文共1897字)

冲突发生时:家长的第一反应决定教育走向

"妈妈,小明今天又推我了。"当七岁的儿子揉着发红的手腕说出这句话时,李女士的手心瞬间沁出冷汗,这种场景在校园里并不鲜见,但每位家长真正面对时,都会陷入复杂的心理博弈——既要保护孩子不受伤害,又怕过度干预影响其社交能力发展。

美国儿童心理学协会2022年的研究显示,6-12岁儿童中,有37%经历过不同程度的肢体冲突,这个数据提醒我们:处理此类事件既需要冷静的危机应对,更蕴含着重要的教育契机,作为从业二十年的教育工作者,我建议家长遵循"三步处理法则":即时干预、深度沟通、长效引导。

现场处置:超越本能反应的智慧

当目睹孩子被推搡的那一刻,肾上腺素飙升是人之常情,但哈佛大学教育研究院的实验证明,家长情绪化的介入会使冲突解决效率降低42%,去年某小学的典型案例中,王先生看到儿子被撞倒后当场呵斥对方,结果导致两个孩子产生持续半年的对立情绪。

正确的做法是:先用身体隔离冲突双方,保持1米安全距离,蹲下至孩子视线高度,用平和的语调询问:"我看到刚才发生了推挤,有人愿意说说怎么回事吗?"这个动作能同时向两个孩子传递权威感和安全感,记录关键细节时要注意,7岁以下儿童对时间的认知存在30%左右的偏差,重点记录行为本身而非次数。

创伤评估:超越表象的伤害判断

肉眼可见的淤青固然需要处理,但心理创伤往往更为隐蔽,建议采用"三维评估法":生理层面检查是否有持续疼痛或行动障碍;情绪层面观察是否出现睡眠紊乱、拒绝上学等迹象;社交层面留意孩子是否回避特定场所或人群。

广州某重点小学的心理辅导案例值得借鉴:9岁的晨晨被扯坏书包后表面若无其事,但班主任发现他连续三天提前半小时到校,经过专业咨询,才发现孩子通过早到避免与施暴者相遇,家长要特别注意这种"隐形创伤",当孩子出现超过两周的行为异常时,务必寻求专业心理支持。

沟通艺术:搭建理解的桥梁

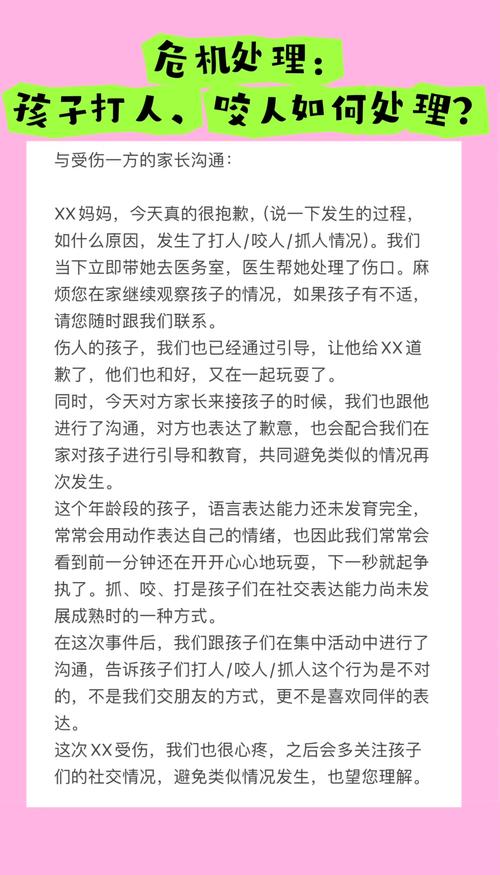

与对方家长的对话堪称危机处理的关键节点,上海某区教育局的调解记录显示,73%的冲突升级源于初次沟通不当,切记避免使用"你的孩子""没家教"等标签化语言,而是采用"我们共同面对"的叙事框架。

建议参考这个对话模板:"XX妈妈您好,今天孩子们在操场发生了肢体接触,我家小明现在情绪有些低落,我们约个时间一起听听孩子们的说法好吗?"这种表达既陈述事实,又留有回旋余地,要特别注意,学龄前儿童对事件的复述准确率仅为54%,需要交叉验证多方说法。

教育契机:培养孩子的抗挫智慧

著名教育学家蒙台梭利曾说:"每个冲突都是成长的邀请函。"在处理完具体事件后,建议分三步引导孩子:首先通过角色扮演重现场景,让孩子练习说"请不要碰我";其次讨论非暴力解决方式,如寻求老师帮助、避开冲突区域等;最后培养同理心,引导思考"对方为什么会有这样的行为"。

北京某实验小学的实践表明,经过系统训练的孩子,再次遭遇冲突时能自主解决的概率提升68%,重点要让孩子明白:自我保护不等于懦弱,克制反击更需要勇气。

长效机制:构建安全成长生态

预防永远胜于补救,家长可以联合学校建立"安全守护圈":定期检查监控死角,组建家长巡逻队,开设防身术课程,日本某小学的"友好监督员"制度值得借鉴,高年级学生经过培训后,能在游戏时及时制止危险动作。

要特别注意电子时代的"次生伤害",某地就发生过冲突视频被上传班级群引发的二次创伤案例,与学校明确影像资料管理规则,教育孩子尊重他人隐私,这些细节都关乎长效保护。

特殊情境应对指南

当遭遇持续欺凌时,留存校服破损照片、医疗记录等证据链至关重要,浙江某家长正是凭借三个月完整的日记记录,最终通过教育主管部门妥善解决问题,若涉及外籍学生,要特别注意文化差异,某国际学校曾因"拍打后背"是否属于暴力引发争议。

对发育迟缓等特殊儿童,建议采用"双保险策略":既要配备专业陪护人员,也要通过情景模拟提高其避险能力,切记不能因过度保护剥夺孩子的社交机会。

法律与伦理的边界认知

我国《未成年人保护法》明确规定,8周岁以上儿童已具备部分民事责任能力,去年广受关注的校园冲突判决案中,法院首次将"持续精神压迫"纳入赔偿范围,家长要清楚知晓:正当防卫与过度反击的法律界定,录音取证的有效范围,以及精神损失鉴定的法定程序。

某地检察院的普法手册给出实用建议:保留最初的伤痕照片、收集旁观者证言、及时申请校医检查,这些动作看似繁琐,却是保护权益的关键。

教育学者杜威说过:"冲突不是教育的失败,而是教育的素材。"当我们放下焦虑,以建设性视角处理儿童冲突时,会发现每个危机都暗藏转机,培养孩子既要有维护尊严的骨气,也要有化解矛盾的智慧,这或许就是现代家庭教育的真谛,我们最终的目标不是打造温室里的花朵,而是培育能在风雨中舒展枝叶的乔木。