被妖魔化的"逆子"现象

2023年夏季,某地法院审理的"弑母案"引发全民热议,当媒体将被告冠以"不肖之子"的标签时,我们是否应该反思:在谴责个体的同时,当代家庭教育系统是否正在经历结构性危机?数据显示,我国每年因家庭矛盾引发的青少年刑事案件中,有78%涉及父母教育方式问题,这些被贴上"不肖"标签的子女,往往是家庭教育失败的具象化呈现。

教育异化的三重迷雾

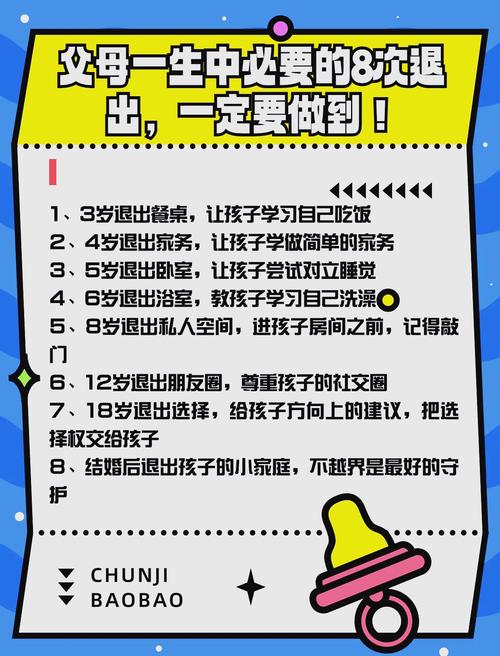

补偿心理的陷阱 在独生子女政策影响下,当代父母普遍存在"代际补偿"心理,某重点中学调查显示,62%的家长承认自己在"补偿童年缺失",这种补偿往往演变为对子女的过度控制,当子女试图挣脱这种情感绑架时,便被简单定义为"不肖"。

典型案例:企业家张某在儿子留学期间安装5个监控摄像头,最终导致亲子关系彻底破裂,这种以爱之名的控制,实则是将子女物化为实现自我价值的工具。

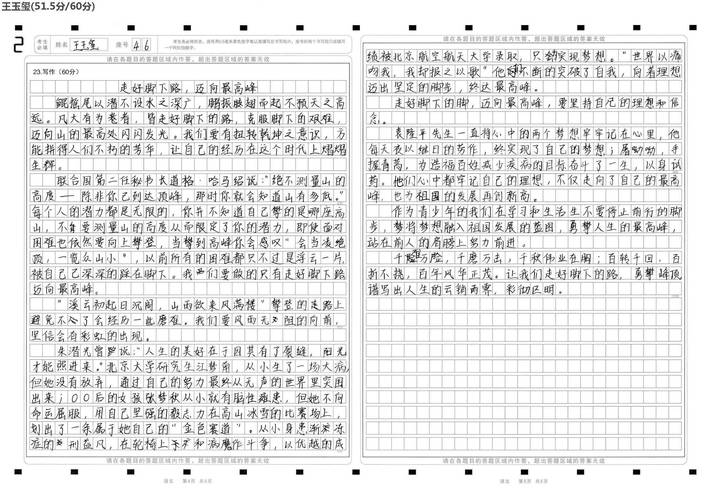

成功学崇拜的代价 教育产业化催生的"精英培养"模式,正在制造大批情感残缺的"优秀产品",某985高校心理咨询中心统计,32%的优等生存在亲情淡漠问题,当父母将教育简化为分数竞赛,子女自然将亲情异化为利益交换。

历史镜鉴:北宋苏轼在《洗儿诗》中写道"惟愿孩儿愚且鲁",这种返璞归真的教育智慧,恰是对当下功利教育的当头棒喝。

数字时代的代际鸿沟 智能设备的普及加剧了家庭教育的复杂性,某社会调查显示,00后日均与父母有效沟通时间不足18分钟,而虚拟社交时长超过6小时,当数字原住民遭遇传统家长权威,价值观冲突往往以极端形式爆发。

文化基因中的教育悖论

-

孝道文化的现代性困境 传统"二十四孝"故事在现代社会遭遇解构危机,某高校研究显示,00后对"卧冰求鲤"等典故的认同度不足7%,这种文化断层导致代际认知错位,当传统孝道无法回应现代性诉求,"不肖"便成为必然的对抗形式。

-

家族主义的隐性压迫 "光宗耀祖"的集体潜意识仍在影响现代家庭教育,某家族企业调查发现,73%的二代继承人存在心理抑郁症状,当个体价值必须依附家族荣誉存在,叛逆就成为维护主体性的最后防线。

-

儒家教育观的现代转化 王阳明"知行合一"的教育理念在当代焕发新机,深圳某实验学校将"心学"融入家庭教育指导,使亲子冲突率下降41%,这证明传统文化资源完全能够实现创造性转化。

突围之路:构建新型代际契约

-

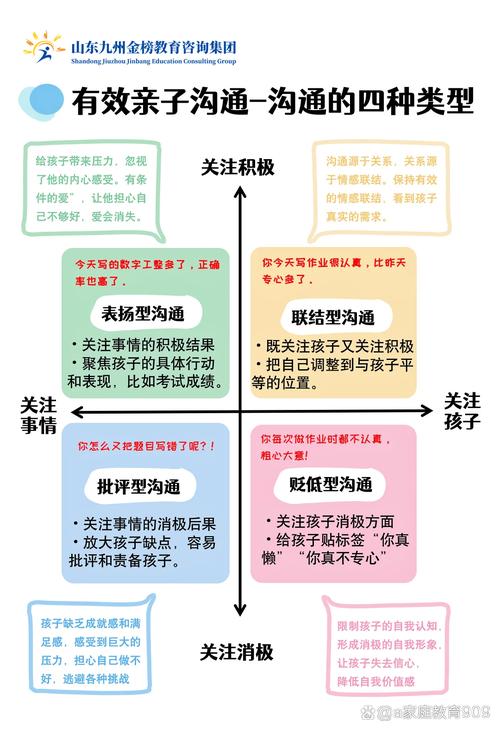

建立对话机制的三维模型 (1)情感账户理论:借鉴哈佛大学的"情感银行"概念,建立可量化的亲子互动评估体系 (2)冲突转化机制:引入调解领域的"非暴力沟通"模式,开发家庭专用对话模板 (3)数字媒介素养:创建"代际数字桥梁"课程,帮助家长理解Z世代的话语体系

-

重构孝道文化的实践路径 (1)开展"新二十四孝"现代诠释工程,保留"敬"的内核,革新表现形式 (2)建立"家庭文化遗产"认证体系,鼓励代际间的文化传承创新 (3)推广"亲子共修"传统文化项目,在实践体验中重建情感联结

-

完善社会支持系统的五大支柱 (1)立法层面:推进《家庭教育促进法》实施细则落地,明确"教育虐待"的法律界定 (2)教育体系:在师范院校开设家庭教育专业,培养新型家庭教育指导师 (3)社区网络:构建"15分钟家庭教育圈",整合社区资源提供支持服务 (4)企业责任:将家庭教育指导纳入员工福利体系,开发"亲子关系管理"EAP项目 (5)媒体传播:设立家庭教育公益频道,打造现象级家教类文化节目

破局之钥:走向主体间性教育

德国哲学家哈贝马斯的交往行为理论为破解困局提供新思路,某教育实验基地的实践表明,当亲子关系从"主客体"模式转向"主体间性"对话,子女的所谓"不肖"行为减少68%,这提示我们:教育的本质不是塑造,而是唤醒;不是规训,而是对话。

当我们凝视"不肖之子"这面社会棱镜,看到的不仅是某个家庭的悲剧,更是整个时代的教育症候,解开这个戈尔迪之结,需要超越简单的道德批判,在文化重构、制度创新、教育变革的维度寻求系统解决方案,唯有如此,才能让每个生命都找到属于自己的成长方程式,让家庭教育真正回归"培养完整的人"这一本质追求。

(全文共计1523字)