引言:当谎言成为成长的信号

当孩子第一次撒谎时,许多父母会感到震惊甚至恐慌:"我的孩子学坏了?"这种本能反应背后,往往暗藏着对孩子道德发展的误解,心理学研究表明,撒谎是儿童认知发展的重要里程碑——当孩子开始具备虚构与现实的区分能力,能够站在他人角度编织谎言时,他们的社会认知水平正经历质的飞跃,美国多伦多大学发展心理学家李康教授团队追踪研究发现,2岁儿童中30%会撒谎,4岁达到80%,7岁几乎每个孩子都有过撒谎行为,这提醒我们:面对孩子撒谎,真正的教育智慧不在于消灭谎言,而在于理解谎言背后的成长密码。

第一部分:解码谎言的成因——看见行为背后的心理需求

-

生存本能的觉醒

当3岁的朵朵打碎花瓶后躲进衣柜,她蜷缩的身影折射出最原始的自我保护机制,进化心理学指出,生物体在感知危险时的第一反应是逃避,这与人类幼崽面对责罚时的说谎行为同源,此时若用"抓现行"的方式训斥,反而会强化孩子对"诚实=受罚"的错误认知。 -

镜像学习的产物

5岁的轩轩声称"妈妈允许我吃冰淇淋",实则模仿了父亲"善意的谎言",社会学习理论揭示,儿童会无意识模仿重要养育者的行为模式,当孩子发现父母用谎言处理社交难题,或通过虚假承诺安抚自己时,他们正在习得一套特殊的问题解决策略。 -

想象力的溢出

4岁的小米描述幼儿园的"恐龙大战"时,家长常误判为说谎,实则是幻想与现实的界限模糊,皮亚杰认知发展理论指出,前运算阶段(2-7岁)儿童常将主观感受客观化,这种"奇幻思维"是其创造力发展的必经之路。 -

情感需求的呐喊

7岁男孩反复编造"肚子疼"逃避上学,经心理咨询发现是二胎弟弟出生后的焦虑投射,这类"病理性谎言"实则是孩子发出的求救信号,提示着未被满足的情感需求或潜在的心理压力。

第二部分:教育者的应对策略——构建诚实的三维支持系统

-

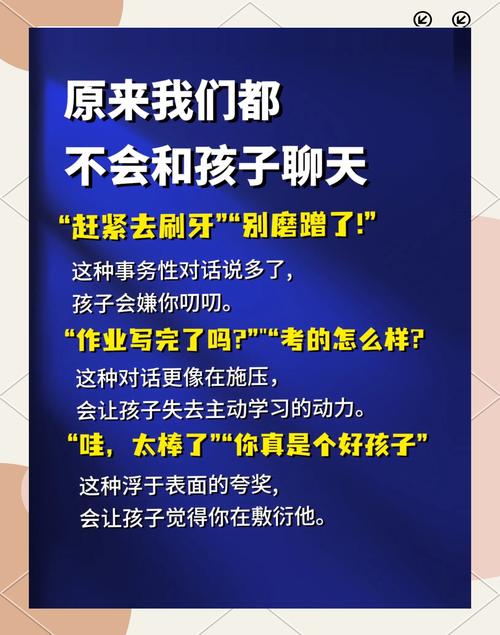

情绪管理:创造安全的说真话环境

当发现孩子撒谎时,深呼吸三次再回应,神经科学研究显示,成人过激的情绪反应会激活孩子的杏仁核,使其陷入"战斗或逃跑"模式,可以尝试:"我看到积木坏了(客观描述),你愿意和我聊聊发生了什么吗?(开放式提问)"这种非暴力沟通方式能降低孩子的防御心理。 -

溯源分析:建立谎言的分类响应机制

- 自我保护型谎言:调整奖惩机制,例如将"再撒谎就取消游乐场"改为"主动说出打翻牛奶的原因,我们一起清理"。

- 模仿型谎言:家长需进行行为审计,当承诺周末去动物园却临时加班时,应正式道歉并解释:"妈妈上次没守约让你失望了,这周我们重新规划时间好吗?"

- 幻想型谎言:搭建创造力的疏导通道,面对天马行空的故事,可以回应:"这个冒险真精彩!我们要不要把它画成故事书?"

- 病理型谎言:引入专业支持,当谎言伴随攻击行为或持续焦虑时,应及时寻求儿童心理咨询。

-

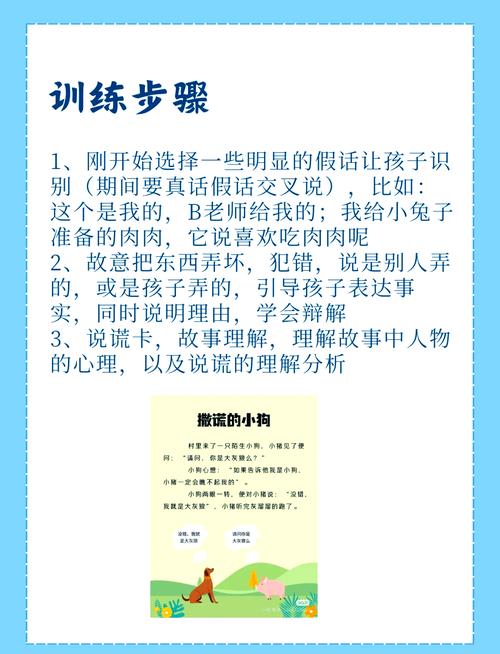

价值观建构:用故事代替说教

神经教育学证实,叙事性信息比抽象说教更易被儿童接受,可以共同阅读《狼来了》《诚实的小乔治》等绘本,在讨论时侧重感受而非道理:"你觉得放羊娃为什么后来没人相信他?如果是你,会用什么方法获得帮助?" 通过角色扮演游戏,让孩子体验信任破裂与重建的过程。 -

信任培育:设计渐进式责任体系

建立"诚实积分制":当孩子主动承认错误时,给予特定权限(如选择晚餐菜式),加拿大蒙特利尔大学实验证明,获得选择权的儿童,三个月内诚实行为增加63%,但需注意避免物质奖励,防止将诚实异化为交易行为。

第三部分:超越纠正——将危机转化为成长契机

-

认知升级:培养元认知能力

通过"如果重来一次"的复盘对话,引导7岁以上儿童进行换位思考:"如果当时说真话,你觉得事情会怎样发展?"这种思维训练能增强孩子的后果预判能力。 -

情感教育:建立道德情感联结

当孩子因撒谎伤害他人时,避免空洞的"快道歉",转而引导情感共鸣:"小明发现小汽车被藏起来时,你觉得他是什么心情?" 通过激发共情能力,让孩子理解诚实的人际价值。 -

系统支持:营造诚实的生态圈

在家庭会议中设立"坦白时间",家长率先分享自己的失误(如忘记缴费导致停电),这种示范性脆弱(示弱)能显著降低孩子的防御心理,定期进行"信任存款"游戏:记录家庭成员的诚信行为,存入"信任银行",用于兑换集体活动。

在真相与包容之间找到平衡点

教育的终极目标不是培养永不犯错的孩子,而是塑造能在错误中成长的灵魂,当12岁的少年坦白考试作弊时,父母的反应将决定这个谎言是堕落的起点还是升华的契机,每个谎言背后都站着个困惑的孩子,他们需要的不是道德审判,而是帮助其穿越迷雾的引路明灯,正如教育家蒙台梭利所言:"儿童通过错误学会正确,正如黑夜与白昼的交替。" 让我们用智慧把说谎的危机,转化为建立深度亲子联结的珍贵机遇。