在心理咨询室柔和的灯光下,10岁的小宇蜷缩在沙发里,机械地摆弄着手中的魔方,母亲焦虑地诉说:"这孩子对什么都没兴趣,足球班上了两次就不去了,钢琴买回来碰都不碰,连手机游戏玩两天都嫌没意思......"这个场景折射出当代家庭教育中一个令人困惑的现象——本应充满好奇心的童年,为何会陷入兴趣荒漠?

兴趣缺失的表象与本质 在物质极大丰富的现代社会,儿童兴趣衰退呈现出三个典型特征:兴趣广度收窄,从主动探索转为被动接受;兴趣深度不足,浅尝辄止成为普遍状态;兴趣持续性下降,难以形成稳定的爱好取向,这种表象背后,是当代儿童独特的生存环境与心理机制的复杂交互。

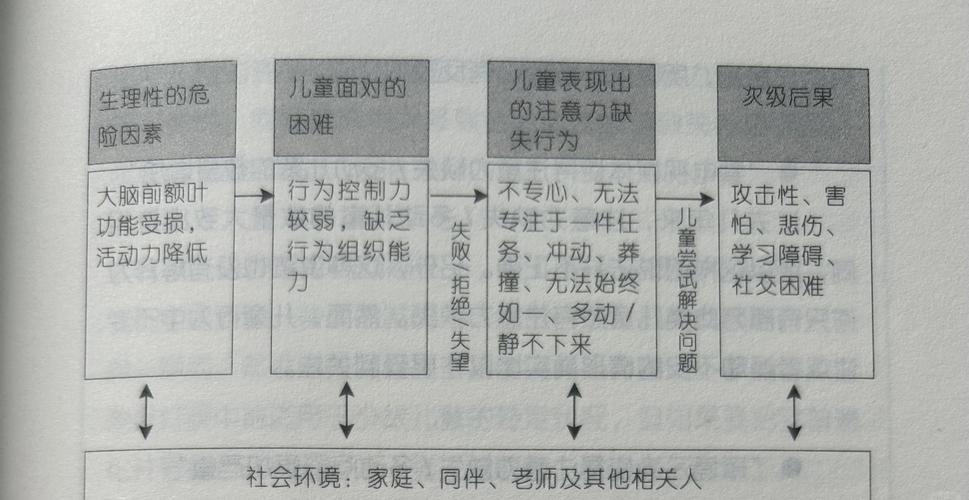

神经科学研究表明,儿童大脑前额叶皮层在12岁前持续发育,这个区域的成熟程度直接影响专注力与持续兴趣的形成,但过度刺激的环境正在改变儿童的大脑神经可塑性——美国儿科学会2022年的调查显示,城市儿童日均接收的感官刺激是30年前的6.8倍,这种超载状态导致大脑长期处于防御性抑制模式。

兴趣衰竭的心理机制

刺激阈值畸变:当儿童过早接触高强度娱乐(如3D游戏、短视频),其多巴胺分泌机制会发生适应性改变,就像长期食用重口味食物会降低味觉敏感度,频繁的即时快感刺激会削弱儿童对普通事物的兴趣感知能力。

案例:上海某重点小学的调查显示,每天使用电子设备超过2小时的学生,其课余活动参与度比控制组低47%,且活动转换频率高出3倍。

焦虑传递效应:家长在升学压力下形成的隐性焦虑,会通过"兴趣投资"行为产生代际传递,当家长将兴趣班视为"教育军备竞赛"的组成部分,儿童接收到的信号不再是探索的乐趣,而是必须成功的压力。

数据:中国家庭教育追踪调查显示,78.6%的家长为孩子选择兴趣班时首要考虑"升学加分",仅21.3%关注孩子真实兴趣。

兴趣替代陷阱:过度结构化的时间安排挤压了自主探索空间,芬兰教育研究中心的实验表明,儿童在完全自由活动时间内产生的创造性行为是有组织活动的3.2倍,但现代儿童日均自由活动时间不足1.5小时。

重建兴趣系统的教育策略

环境调适疗法 (1)刺激分级管理:建立"感官节食"计划,将电子设备使用严格控制在每天40分钟内,用渐进方式恢复感知敏感度,北京某实验学校采用"自然疗法课程",通过森林徒步、陶艺制作等活动重建感官系统,三个月后学生自主活动意愿提升62%。

(2)兴趣缓冲区设置:在家庭中打造"空白角落",放置开放性材料(积木、画具、自然标本等)但不做使用要求,教育观察显示,这类非结构化空间能激发83%儿童的自发探索行为。

观察-等待技术 (1)兴趣萌芽识别:建立"微兴趣日志",记录孩子无意识重复的行为(如反复拆装玩具、长时间观察昆虫等),这些持续3分钟以上的专注时刻往往指向潜在兴趣点。

(2)延时介入原则:发现兴趣萌芽后保持2周观察期,期间只提供相关材料而不进行指导,蒙特梭利教育实践证实,这种"克制式引导"能使兴趣稳定性提高40%。

参与式体验设计 (1)任务梯度设置:将复杂活动拆解为可完成的微小挑战,例如学习围棋时,先进行"吃子游戏"而非完整对弈,每个阶段目标不超过孩子当前能力的120%。

(2)跨代际学习圈:组织包含不同年龄段的兴趣小组,发展心理学研究证明,混龄环境中的儿童观察模仿行为增加57%,持续参与意愿提升34%。

系统性支持方案

-

家庭动力重构:制定"兴趣公约",家长同步培养个人爱好,通过身教建立兴趣发展模型,每周设立"家庭探索日",共同尝试新事物而不预设目标。

-

学校生态改良:推行"留白课程",将10%-15%的课时改为自主项目时间,深圳某小学实施"好奇银行"制度,学生可用积累的探索时间兑换专业指导资源。

-

社会支持网络:建立社区"兴趣交换站",儿童可用现有物品或技能交换新体验机会,杭州某社区实践显示,这种物物交换机制使儿童接触新领域的概率提升5倍。

在南京某儿童发展中心的跟踪案例中,经过6个月系统干预的小宇开始主动观察小区植物,并自发制作了包含37种植物的观察手册,这个转变揭示了一个教育真相:每个孩子内心都蕴藏着兴趣的火种,需要的不是强制的点燃,而是移除压抑的瓦砾,给予适当的气流。

当教育回归到对生命节律的尊重,当成人学会用等待替代焦虑,那些看似沉寂的心灵土壤下,终将生长出独特的兴趣之花,这需要教育者具备园丁的智慧——不是决定花朵开放的时间与姿态,而是守护其自然生长的权利与可能。