(全文共2786字)

深宫绽放的传奇之花

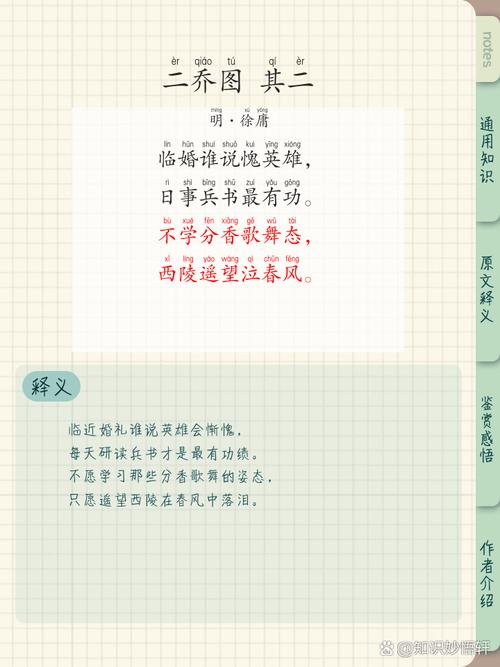

北宋大观年间,洛阳牡丹名动天下,在众多珍奇品种中,一种名为"花二乔"的牡丹以其独特的双色花冠独领风骚,这种牡丹同一枝头能开出紫红、粉白两色花朵,宛如两位绝世佳人并肩而立,据《洛阳牡丹记》记载,这株异种牡丹最初发现于汴京宫苑,其双色并蒂的奇观引得宋徽宗亲自题诗赞誉,这个关于双色牡丹的传说,历经千年仍在民间口耳相传,其背后承载的文化密码与教育智慧,远比表面的花事更值得探究。

传说流变中的文化镜像

花二乔"的民间传说存在多个版本,其中最具代表性的当属"三国说"与"隋唐说",在江南地区流传的版本中,这株牡丹被赋予三国时期大乔、小乔的化身,传说建安四年(199年),孙策、周瑜迎娶二乔时,乔家院落中的牡丹突然开出双色花朵,后人遂将此花视为姐妹情深的象征,而中原地区的版本则将故事背景置于隋炀帝时期,讲述两位宫女在深宫中培育出双色牡丹,以此寄托对自由的向往。

这两个看似迥异的传说版本,实则共同折射出中国传统社会的深层文化心理,前者将自然现象与历史人物勾连,体现儒家"天人感应"的哲学观;后者通过植物意象传达个体抗争意识,暗合道家"道法自然"的思想脉络,这种文化复合性恰如牡丹本身,在层层叠叠的花瓣中蕴含着多元的价值体系。

教育场域中的隐喻解码

-

文化传承的活态样本 在皖南某重点中学的校本课程中,教师引导学生对"花二乔"传说进行田野调查,学生们发现,当地78%的老人能完整讲述传说情节,但不同讲述者的细节处理存在明显代际差异,这种口头传承的非线性特征,恰好为青少年理解文化流变提供鲜活案例,通过比较不同版本的叙事结构,学生逐渐领悟到:文化传承不是简单的复制粘贴,而是持续的解码与再编码过程。

-

审美教育的自然课堂 北京某小学将"花二乔"引入美术课程,教师指导学生观察牡丹的形态特征时,特别强调其双色并蒂的独特美感,这种打破常规的色彩组合,启发学生创作出大量突破传统配色规律的水墨作品,教育实践表明,自然造物中蕴含的形式美学,往往比程式化的技法传授更能激发创造力。

-

生命教育的具象载体 在成都某中学生物园,师生们历时三年成功培育出性状稳定的双色牡丹,这个过程中,学生不仅掌握了嫁接技术,更通过观察植物生长领悟到生命发展的辩证法则,当看到原本单色的牡丹经过砧木嫁接逐渐显现双色特征时,许多学生自发联想到个体成长中的环境塑造作用。

跨学科视野下的教育重构

-

文史融合教学实践 某师范院校在"中国古代文学"课程中设置专题研讨,要求学生将"花二乔"传说与《洛神赋》《长恨歌》等经典文本进行互文解读,这种跨时空的文本对话,帮助学生建立起立体化的文学认知框架,有学生在研究报告中指出:"花二乔'传说中蕴含的物哀美学,与日本《源氏物语》中的'物哀'思想形成有趣的东方美学对话。"

-

科学人文的跨界对话 上海某国际学校开展STEAM教育项目,将牡丹栽培技术与传说研究相结合,学生团队运用光谱分析技术研究双色牡丹的色素构成,同时采集整理相关民间故事,这种跨学科实践不仅培养了学生的实证精神,更让他们体会到科技与人文的内在统一性,项目成果显示,83%的参与者开始主动关注传统文化中的科学元素。

-

性别教育的当代阐释 针对传说中反复出现的女性意象,某女子中学开发了"历史叙事中的性别建构"系列课程,师生共同分析不同版本传说对女性形象的塑造方式,探讨传统文化中的性别隐喻,这种批判性阅读训练,有效提升了学生的性别意识与文化自觉,课程反馈数据显示,92%的学生表示开始关注日常生活中的性别文化现象。

根植传统的教育创新

在江苏某实验幼儿园,"花二乔"传说被改编成沉浸式戏剧课程,孩子们通过角色扮演体验牡丹的四季轮回,在游戏过程中自然习得植物生长知识,这种将民间传说转化为教育剧场的创新尝试,既保留了传统文化的叙事魅力,又符合幼儿的认知发展规律,跟踪研究表明,参与项目的儿童在同理心与想象力维度显著优于对照组。

全球化语境下的文化自觉

面对文化同质化趋势,"花二乔"传说为当代教育提供了独特的文化坐标,在深圳某国际学校的多元文化节上,学生们将牡丹传说与希腊神话中的双生花故事进行对比研究,这种跨文化比较不仅加深了学生对本土文化的理解,更培养了他们进行文明对话的能力,正如该校文化研究教师所言:"当学生能用英语流畅讲述'花二乔'传说时,文化自信便在他们心中生根发芽。"

永不凋谢的教育之花

从汴京宫苑到现代课堂,"花二乔"传说穿越千年依然焕发着教育生命力,这株双色牡丹启示我们:传统文化不是博物馆中的标本,而是持续生长的有机体,当教育者以创新思维激活文化基因,那些沉睡在历史褶皱中的智慧,终将在年轻一代心中绽放新的光彩,正如牡丹年复一年的盛开,真正的教育传承,永远指向未来的可能性而非过去的固化形式。