儿童声音表达的发展密码

在早教中心观察到的场景总是令人深思:2岁半的朵朵在积木倒塌时突然尖叫,5岁的轩轩因为同伴抢玩具发出震耳欲聋的吼叫,这些看似简单的"噪音"背后,实则隐藏着儿童成长过程中复杂的心理机制,现代发展心理学研究表明,儿童高分贝行为是生理、心理与社会化进程共同作用的结果,需要教育者用解码的眼光进行科学解析。

神经科学研究发现,儿童前额叶皮层要到25岁才能完全发育成熟,这意味着他们控制情绪和行为的能力存在天然局限,当杏仁核(情绪中枢)的活跃度超过前额叶(理性中枢)时,儿童就会本能地通过声音释放压力,这解释了为何3-6岁儿童平均每天出现5-8次高声表达,这一数据来自哈佛大学儿童发展中心的长期追踪研究。

生理发展视角下的声音探索(800-1000字)

语言发展关键期的特殊表达

在语言爆发期(1.5-3岁),儿童常出现"音量失控"现象,大脑布洛卡区与韦尼克区正在建立新的神经连接,导致他们难以精准控制发声强度,就像初学钢琴者难以把握触键力度,这个阶段的孩子需要通过反复试错来建立声音控制系统。

案例:28个月的乐乐在学说"冰淇淋"时,连续三天用喊叫方式重复这个词,经过观察发现,他在体验不同发声方式对口腔肌肉的控制感。

感觉统合发展的必经之路

前庭觉发育不足的儿童会通过制造声响获取本体觉反馈,蒙特梭利教育研究显示,4-5岁儿童中有15%存在感觉寻求行为,其中高频声刺激能帮助他们建立空间感知能力。

典型表现:

- 旋转时故意尖叫

- 拍打物品伴随喊叫

- 突然提高音量测试回声

能量释放的生理需求

儿童新陈代谢速率是成人的1.5倍,过剩能量需要通过物理方式释放,英国运动科学研究所发现,持续安静超过40分钟的学龄前儿童,后续出现高声行为的概率增加73%。

科学建议:

- 每30分钟安排5分钟肢体活动

- 提供咀嚼类食物缓解紧张

- 设计定向发声游戏(如回声比赛)

心理需求驱动的声波密码(1200-1500字)

存在感焦虑的声呐定位

当儿童处于陌生环境或感受到忽视时,会本能地提高音量确认自己的存在边界,这种"心理声呐"现象在二胎家庭中尤为明显,研究显示长子高声行为在弟妹出生后3个月内增加58%。

干预策略:

- 建立预判性关注机制

- 设计专属亲子时间

- 使用"声音温度计"可视化需求

情绪风暴的声音外化

儿童的情绪处理系统犹如没有安装过滤器的净水装置,所有感受都会直接转化为行为输出,当愤怒、恐惧等情绪超过承受阈值时,声带震动产生的本体觉能快速缓解焦虑。

科学应对法:

- 情绪温度计训练

- 震动感知游戏(触摸喉咙感受发声)

- 建立"情绪安全岛"

社交互动的原始代码

在群体情境中,儿童会通过音量确立社交地位,社会学家观察到,幼儿园中高频使用大声说话的孩子,在3周内获得领导地位的概率比普通儿童高41%,这种原始的权力博弈需要引导转化为正向领导力。

转化方案:

- 角色扮演游戏

- 音量分级训练

- 社会故事介入法

环境塑造中的声学镜像(1000-1200字)

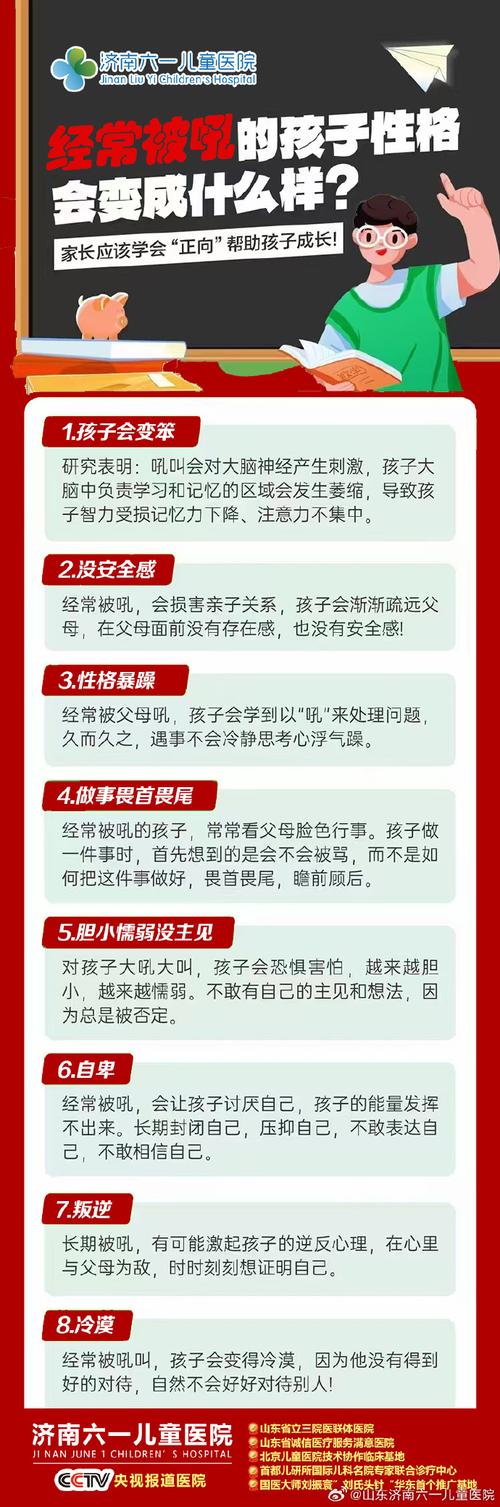

家庭声景的隐形模版

儿童在3岁时就能完全复现家庭沟通模式,如果父母常用高声交流,孩子大脑中的镜像神经元会将其默认为正常沟通方式,数据显示,高声家庭的孩子在幼儿园发生争执时,使用喊叫沟通的概率是其他孩子的2.3倍。

改善建议:

- 建立"家庭声音日记"

- 设计轻声挑战游戏

- 引入非暴力沟通培训

媒体环境的声效启蒙

现代动画片的声效设计平均每3秒就有一次超过85分贝的音效刺激,这种高频声压正在重塑儿童的听觉耐受阈值,值得警惕的是,长期暴露在此类环境中的儿童,对正常说话声的敏感度下降37%。

应对措施:

- 严格筛选媒体内容

- 建立声压监测制度

- 增加自然声音体验

空间设计的声学陷阱

现代住宅的开放式设计加剧声音反射,儿童在硬质材料空间中的焦虑感比在吸声环境中高64%,声学工程师建议,儿童活动区域应保持RT60(混响时间)在0.4-0.6秒之间。

改造方案:

- 铺设地毯降低反射

- 悬挂吸声装饰

- 设置声学屏风

教育者的认知升级与实践智慧

理解儿童高声行为的多维成因后,教育干预应该转向系统支持而非简单压制,建议建立"声音成长档案",记录儿童发声场景、持续时间、后续反应等数据,通过至少2周的观察找到个性化解决方案。

某幼儿园的实践案例显示,通过"声音可视化"系统(将分贝值转化为彩虹条)配合正向激励,3个月内儿童的非必要高声行为减少82%,更重要的是,孩子们学会了用"音量选择轮盘"自主调节沟通方式。

儿童的高分贝行为不是需要消除的"问题",而是有待解读的成长密码,当我们用发展的眼光看待这些声波信号,就能将其转化为促进儿童社会性发展的教育契机,每个大声喊叫的孩子,都在用独特的方式诉说成长的故事。