青春期情感发展的必然性 在上海市某重点初中任教的王老师发现,班上最近流传着几封"情书",当她把这件事告知家长时,一位母亲当场崩溃:"我的女儿才13岁,怎么可能谈恋爱?"这个真实案例折射出当下家长面对子女情感萌发时的普遍焦虑,根据中国青少年研究中心2022年的调查显示,我国青少年首次对异性产生好感的平均年龄已提前至11.3岁,这不是道德滑坡的征兆,而是社会发展和营养提升带来的正常生理现象。

从发展心理学角度看,10-14岁正是儿童向青少年过渡的"心理断乳期",北京师范大学发展心理研究所的跟踪研究发现,这个阶段的孩子开始建立自我认同,渴望被同龄群体接纳,他们通过模仿成人行为来确认自我价值,异性间的朦胧好感本质上是社会化过程中的重要实践,就像婴儿通过抓握认识世界,青少年也在情感探索中学习人际交往。

家长常见的三种错误应对模式

-

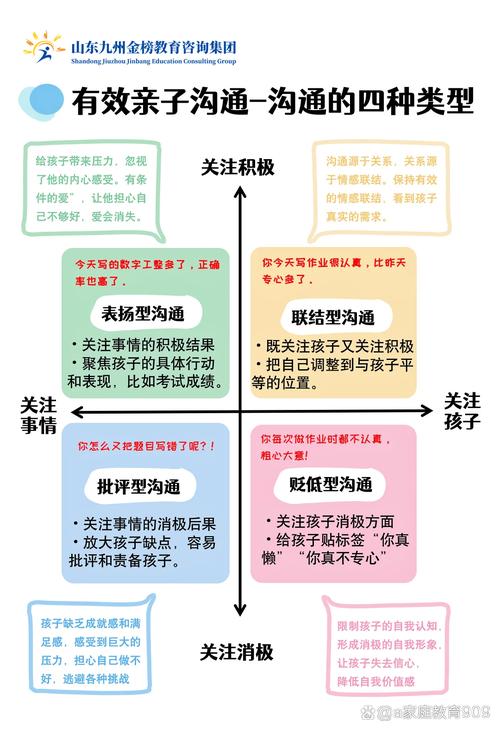

高压镇压型 "再让我发现你和他发信息,手机马上没收!"这种简单粗暴的压制往往适得其反,广州某中学的心理咨询案例显示,被强行拆散的情侣中,有68%会转入地下交往,27%产生逆反心理故意亲密,更严重的是,这种处理方式会摧毁亲子信任,让孩子在遇到真正危险时不再向父母求助。

-

放任自流型 与之相反的是部分"开明家长"的完全放任,杭州某私立学校曾出现初中生相约离家出走事件,调查发现这些孩子的家长都秉持"自由恋爱观",青春期前额叶皮层尚未发育完全,孩子缺乏判断亲密关系边界的能力,过早接触成人世界的感情模式可能造成认知扭曲。

-

过度解读型 有位母亲发现女儿书里夹着男同学的照片,立即联想到"早恋影响学习",连夜给班主任打电话要求调换班级,这种草木皆兵的态度会让孩子产生羞耻感,厦门大学附属中山医院青少年心理科接诊的案例中,有14%的社交恐惧症源于父母对正常异性交往的过度反应。

构建良性沟通的五个关键步骤

-

建立情感联结 当发现孩子出现情感萌动时,首先要做的是情感联结而非教育,可以尝试说:"妈妈像你这么大时,也会偷偷注意班上优秀的男生。"这种共情式开场能卸下孩子的心理防御,南京师范大学家庭教育研究中心建议,每周保留固定的"亲子聊天时间",在轻松氛围中自然交流。

-

把握教育契机 北京四中特级教师王老师分享过成功案例:她借助语文课讲解《诗经·关雎》时,引导学生讨论"君子好逑"的现代意义,家长同样可以利用影视作品、文学作品中的情感描写,与孩子探讨健康关系的标准,比如观看《怦然心动》后讨论:"你觉得朱莉为什么最后不再喜欢布莱斯?"

-

设置安全边界 需要明确告知生理底线和法律常识,上海市教委推广的"三道防线教育法"值得借鉴:第一道防线是自我尊重,任何让自己不舒服的要求都要拒绝;第二道防线是保留证据,遇到骚扰要立即告知信任的成人;第三道防线是法律武器,知晓《未成年人保护法》相关条款。

-

培养情感素养 清华大学附属中学开设的"情感教育课"包含五个维度:自我认知、情绪管理、换位思考、冲突解决、责任意识,家长可以通过情景模拟游戏,如果好朋友向你表白怎么办",帮助孩子建立处理情感问题的思维框架。

-

创造集体交往空间 深圳某重点高中组织的"混合学习小组"取得显著成效,将不同性别学生编入项目团队,在完成课题过程中自然交流,数据显示这种集体交往模式能使青少年更全面地认识异性特质,减少对某个人过度关注的概率。

构建家庭支持系统的三个维度

-

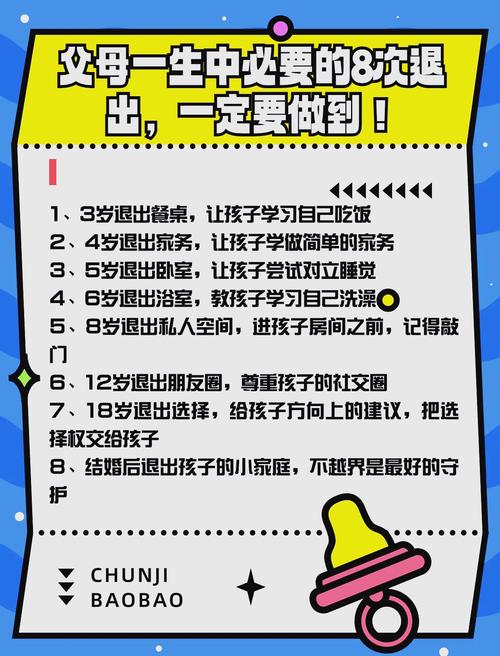

父亲角色的不可替代性 复旦大学家庭研究院的追踪调查表明,与父亲保持良好沟通的女孩,在情感选择上更具理性判断力,父亲应该通过日常互动,以身作则展现责任担当,帮助孩子建立正确的异性认知模板。

-

家校协同机制 成都某外国语学校建立的"成长导师制"值得推广,每个班级配备心理辅导老师,定期与家长沟通孩子的情感动态,当发现异常迹象时,家校联合制定个性化引导方案,而非简单通知家长"管好孩子"。

-

代际情感教育 鼓励祖辈分享他们的青春故事,既能增进亲子理解,又能让孩子在比较中认识时代差异,比如爷爷奶奶"鸿雁传书"的爱情故事,能让青少年更深刻理解情感沟通的本质。

处理青少年的情感萌动,本质上是在守护一株破土的新芽,智慧的园丁不会用石板压制生长,也不会任其暴露在风雨中,我们需要做的是松土施肥,搭建适度的支架,让这株嫩芽在阳光下自然舒展,当孩子多年后回望青春,记忆中不该只有严防死守的监控,更应有父母温暖的陪伴和智慧的指引,这种充满尊重的爱,终将内化为他们面对未来情感挑战时最坚实的力量。