一双手与一座城

在工业革命前的欧洲小镇上,鞋匠师傅的店铺往往是社区的中心,叮当作响的锤子、缠绕的麻线、散发着皮革气息的工作台,构成了一代人关于"匠人"的集体记忆,当21世纪的教育家们热议"核心素养""跨学科能力"时,这些在历史尘埃中默默制鞋的匠人,却为我们揭示着教育最本真的模样——技艺传承中蕴藏的生命教育,工具敲打间传递的品格塑造,师徒相对时完成的文化接力。

传统工匠教育的三维模型

在德国纽伦堡的工匠档案馆里,保存着1423年的《鞋匠行会章程》,这份泛黄的羊皮卷轴,记载着学徒必须完成的117项考核:从辨识牛皮毛孔方向到计算足弓支撑角度,从修补战靴到制作宫廷舞鞋,这种看似严苛的标准,构建起传统工匠教育的完整体系。

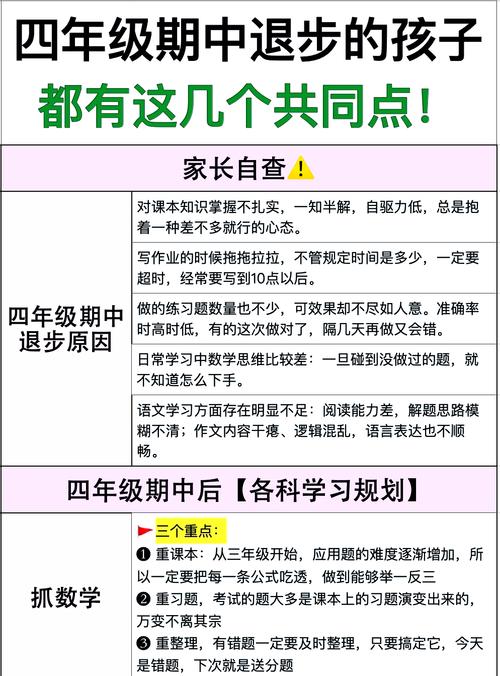

技术维度的传承遵循"眼—手—心"的渐进法则,学徒前三年只能用边角料练习缝线,第四年才被允许触摸完整皮革,这种刻意练习与现代教育心理学中的"刻意训练理论"不谋而合,通过上万次重复形成肌肉记忆,将技术内化为身体本能。

伦理维度的塑造则更具东方智慧,日本"若狭涂"漆器匠人中流传着"三心训诫":对待材料要有慈母心,对待工序要有禅者心,对待顾客要有赤子心,中国"内联升"千层底布鞋的制作规范中,甚至包含"雨天不纳底"的条款——因湿气会影响麻线张力,这种对品质的坚守超越商业逻辑,成为匠人的精神图腾。

文化维度的渗透最为隐秘而深刻,意大利佛罗伦萨的制鞋世家至今保持着"工具传承仪式",老师傅退休时,会将使用半世纪的鞋楦在橄榄油中浸泡三天,再郑重交给接班人,这个充满仪式感的过程,传递的不仅是工具,更是对材料特性的理解、对工艺改良的经验,乃至整个家族的美学基因。

匠人工作室里的教育密码

当现代学校用PPT展示三角函数时,鞋匠师傅的教学场景呈现出截然不同的教育生态,在京都老字号"丸昌足具"的作坊里,83岁的西尾正明仍坚持着"三不教"原则:不问年龄出身、不设固定课表、不做标准考核,这种看似松散的教学方式,却暗含深层教育智慧。

空间教育学的典型案例发生在工具墙上,每件工具的悬挂位置构成三维坐标系:锤子的高度对应使用者臂长,削刀的角度暗示握持姿势,甚至皮料架的倾斜度都在传递受力原理,这种空间叙事比教科书更直观地构建着专业知识体系。

具身认知理论在制鞋过程中得到完美诠释,学徒通过指尖感受牛皮厚度差异时,触觉神经与大脑皮层形成新的连接;当调整鞋楦弧度解决客户拇外翻问题时,实际问题驱动下的学习远比解题训练更有效,美国麻省理工学院的研究表明,这种多感官协同的工作模式,能使技能掌握效率提升47%。

非言语教学往往最具穿透力,老师傅在修鞋时突然的沉默,可能是在示意观察皮料弹性变化;将失败品置于工作台显眼处,胜过千言万语的质量警示,这种"此时无声胜有声"的教育艺术,在东京艺术大学的工匠教育研究中被称为"默会知识传递"。

流水线时代的教育困境

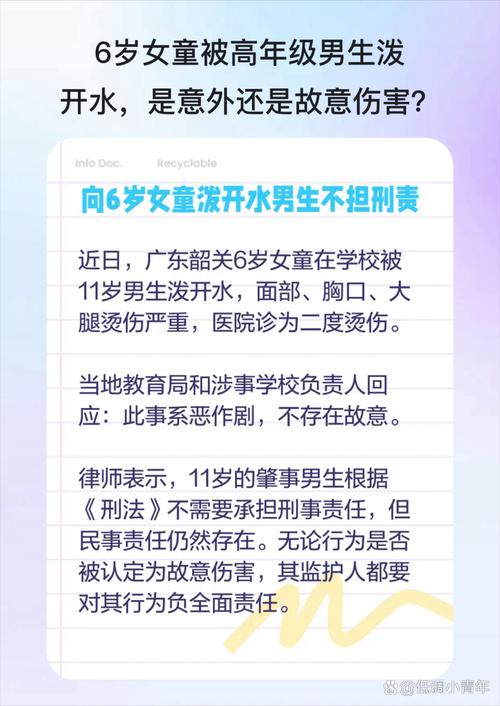

当流水线生产让皮鞋价格下降80%时,工匠教育模式也在标准化浪潮中逐渐式微,教育工厂里,学生们像皮料般被统一裁剪:相同的课时、统一的试卷、标准化的评价,这种效率至上的模式,正导致三大教育异化。

感知能力的退化在年轻一代尤为明显,某职业技术学院皮革工艺系的调查显示,能凭触觉区分头层皮与二层皮的学生不足12%,而三十年前这个数据是89%,当手机屏幕取代了材料触摸,虚拟世界侵蚀着真实感知。

试错成本的消失带来深层认知缺陷,现代3D设计软件可以无限次撤销操作,但真皮裁剪永远只有一次机会,某鞋厂新生代设计师将客户定制鞋做小两码,只因"CAD建模时忘换算单位制",这种数字依赖正在瓦解责任意识。

价值维度的扁平化更令人忧心,某高校"现代工匠精神"调查中,62%的学生将"月薪过万"列为匠人首要特质,而传统看重的"十年磨一剑"仅获3%认同,当教育沦为职业培训,精神传承出现断层。

重寻匠心的教育革新

在瑞士圣加仑的"未来教育峰会"上,一场特别的工作坊引发热议:参与者要在老鞋匠指导下完成一双童鞋制作,这个看似复古的项目,实则指向教育创新的三个维度。

重建"手脑心"联结的课程改革正在兴起,芬兰中小学将木工、编织纳入必修课,不是培养工匠,而是通过材料处理训练空间思维;新加坡理工学院推出"破坏性创新工坊",要求机械专业学生先学会手工制鞋,理解"误差累积"原理。

师徒制与现代教育的融合创造新模式,德国双元制教育升级版中,企业导师每周两天驻校指导,学生作品直接进入市场检验,中国苏州工艺美院实行"现代学徒制",非遗传承人带着订单项目走进课堂,使毕业设计成活态传承。

工匠精神的当代转化需要创造性诠释,东京大学教育系将"匠人思维"解构为七种能力:材料对话力、瑕疵审美力、过程享受力、细节偏执力、传统革新力、用户共情力、作品完型力,这为核心素养体系注入新内涵。

永恒的手温

在西班牙阿尔卡拉小镇,最后一位手工制鞋匠佩德罗的店铺即将关闭,令人意外的是,市政厅将其改造为"教育工坊",每周接待200名中小学生,当孩子们的小手抚过那些使用痕迹斑斑的工具时,他们触摸的不仅是旧日时光,更是教育最本真的形态——在专注中培养定力,在重复中追求完美,在传承中实现超越。

这个时代需要的不是复刻多少个鞋匠,而是让教育重新找回那双温暖而笃定的"匠人之手",当3D打印鞋开始普及,或许我们更应思考:如何在每个孩子心中植入那双看不见的"千层底",让他们的人生之路走得更稳、更远。