前言:被手机重塑的青春图景

当清晨六点半的闹钟响起,17岁的高二学生小杨熟练地摸出枕头下的手机,在朦胧睡眼中刷完社交媒体动态才起床,午休时间,教室里此起彼伏的游戏音效取代了往日的谈笑,深夜台灯下,作业本与手机屏幕交替闪烁的光影,勾勒出当代青少年的典型生活场景,根据中国互联网络信息中心最新数据,我国高中生群体日均手机使用时长已达5.8小时,其中73%的时间集中在社交娱乐类应用,这种现象引发的不仅是学业焦虑,更折射出数字时代家庭教育和学校教育面临的系统性挑战。

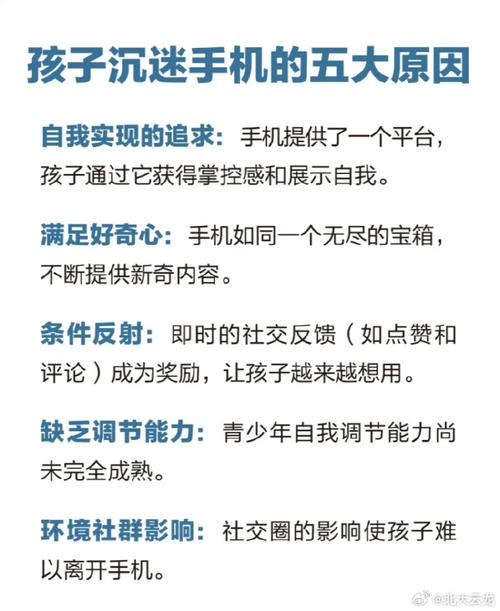

现象解构:手机依赖背后的多维动因

1 代际鸿沟中的认知错位

在数字原住民与数字移民的认知碰撞中,家长常陷入两极管理误区,某重点中学的问卷调查显示,48%的家长采取"全时段禁止",31%选择"完全放任",仅有21%的家庭建立了协商机制,这种非黑即白的管控模式,往往催生更严重的对抗性使用行为,心理学研究证实,青少年前额叶皮层尚未发育完善,其决策系统更易受即时奖赏机制影响,简单禁令反而会强化手机的"禁果效应"。

2 教育生态的补偿性需求

某省教育研究院的跟踪调查揭示,在手机使用高发时段(19:00-23:00)中,62%的学生表示"需要放松被压抑的神经",当学校教育仍停留在知识灌输层面,当家庭对话沦为成绩问询,手机便成为填补情感空白的替代品,更值得警惕的是,算法推送构建的信息茧房,正在重塑青少年的价值认知体系,某网络平台数据显示,高中生用户接收的娱乐类内容占比达82%,远超知识类内容的11%。

3 科技伦理的隐蔽挑战

神经科学研究表明,短视频的即时反馈机制可使多巴胺分泌提升300%,这种生理依赖远超传统娱乐方式,某头部社交平台的用户留存设计包含142个行为诱导节点,从色彩心理学到间断强化策略,整套系统经过精密的行为成瘾设计,当教育者还在用"意志力"说教时,实际上是在用冷兵器对抗数字军备竞赛。

破局之道:构建成长型教育共同体

1 家庭场景:从管控到赋能

(1)建立"数字健康契约":制定包含使用场景、时长、内容的家庭协议,如"餐桌上存放手机篮"、"22:00后启动勿扰模式",北京某示范校的实践表明,契约制定过程本身就能提升48%的亲子沟通质量。

(2)创设替代性体验:用家庭读书会、户外运动、手工创作等活动重构闲暇时光,心理学实验证实,持续21天的共同活动可使手机依赖度降低37%。

(3)实施认知干预:通过纪录片共赏、APP使用时长分析等方式,培养青少年的媒介批判思维,某家庭教育工作坊的跟踪数据显示,接受过数字素养培训的学生,其娱乐类应用使用时长下降52%。

2 学校场域:从堵截到疏导

(1)创新管理模式:上海某中学推出的"智能保管柜"系统,通过课程表自动匹配存取时段,既保证必要通讯,又规避滥用风险,实施半年后,课堂专注度提升29%。

(2)重构教育内容:将媒介素养纳入校本课程,教授信息甄别、数字公民责任等内容,深圳某校开发的"算法解密"工作坊,成功使78%的学生主动清理了低质关注列表。

(3)建设支持系统:设立"数字排毒日"、组建线下兴趣社团,某重点高中的戏剧社数据显示,成员日均手机使用时长较平均值低3.2小时。

3 社会支持:从割裂到协同

(1)推动行业规范:借鉴欧盟《数字服务法》,要求平台对未成年人账户实施差异化管理,如默认关闭无限滚动功能、限制推送时段等。

(2)完善公共服务:社区图书馆开设"深度阅读挑战赛",文化馆组织非遗体验营,杭州某区的实践表明,这类活动可使青少年周末外出参与率提升41%。

(3)构建专业支持网络:培养兼具教育学、心理学、传播学知识的复合型教师队伍,某师范院校的新设"数字教育导师"专业,首届毕业生已被多所重点中学预定。

范式升级:从行为矫正到素养培育

1 重塑评价维度

开发包含时间管理、信息筛选、网络伦理等指标的数字素养评估体系,某省教育厅试点的五维评价模型显示,素养得分前30%的学生,其学业成绩标准差缩小了58%。

2 重构成长空间

设计"脱机挑战"渐进方案:从每日1小时纸质阅读,到周末半日户外活动,逐步重建注意力的"肌肉记忆",神经可塑性研究证实,持续6周的规律训练可使大脑皮层重构效率提升24%。

3 重建价值认同

通过职业体验、志愿服务等活动,帮助青少年在现实世界获得成就感,某公益组织的跟踪调查显示,持续参与社区服务的学生,其社交媒体炫耀性发布减少73%。

在数字旷野中培育理性之花

当我们凝视这一代在指尖上舞蹈的青春,需要的不是简单的禁止或放纵,而是构建既能拥抱技术文明,又能守护人性温度的教育生态,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"唯有家校社形成教育合力,将手机依赖危机转化为数字素养教育的契机,才能帮助青少年在虚实交织的世界中,生长出真正的精神定力与价值判断,这既是对教育本质的回归,更是对未来的智慧投资。