在小学一年级的课堂上,8岁的林林总像椅子上长了刺似的扭来扭去,他时而摆弄铅笔盒,时而转头和后桌说话,老师刚转身写板书,他就钻到课桌底下找橡皮,这个场景折射出无数教育工作者和家长共同的困惑:如何帮助孩子在课堂上保持适当专注?这不仅是纪律问题,更关系到学习效率、认知发展和心理健康,本文将从教育神经学、发展心理学及教学实践三个维度,系统阐述儿童课堂专注力培养的科学方案。

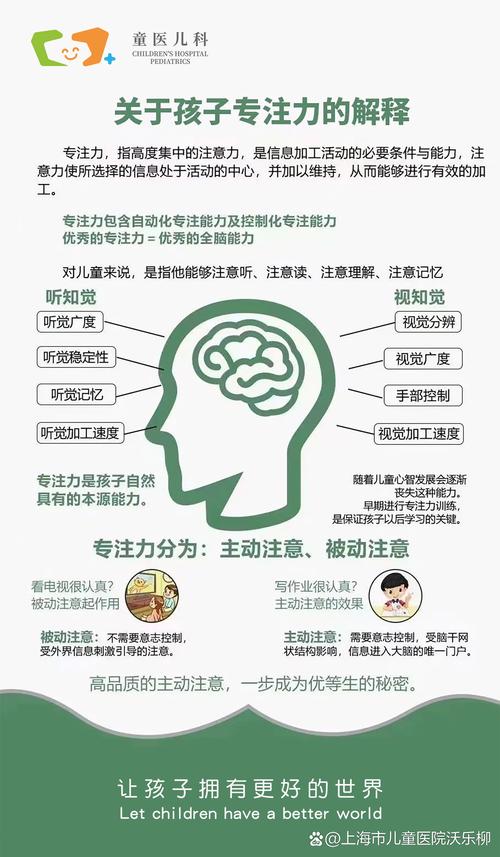

理解"坐不住"背后的生理密码 儿童特别是6-9岁阶段,其前额叶皮层尚未完全髓鞘化,这是大脑负责执行功能的核心区域,研究表明,该区域的成熟需要持续到25岁左右,这意味着要求低龄儿童保持成人标准的静坐专注本身就是反生理规律的,蒙特梭利教育体系中的"工作周期"理论指出,5-7岁儿童连续专注时长通常为15-20分钟,这个数据提醒我们:将40分钟课堂切割为多个教学模块,比强制要求全程静坐更符合认知规律。

在具体实践中,某重点小学采取的"20+10+10"课堂模式值得借鉴:前20分钟新知讲授,中间10分钟分组实践,最后10分钟总结反馈,这种动静交替的安排使课堂专注度提升了37%,教师张老师分享经验:"我们在每个过渡环节设计30秒的伸展操,孩子们通过简单的肢体活动释放能量,反而能更快进入下一阶段学习。"

构建动态教学的三维空间 传统"排排坐"的教室布局正在被新型学习空间取代,北京某实验小学将教室划分为"研讨区""实践角""静思台"三个功能区,允许学生在不同教学环节自主选择位置,这种空间弹性化处理使课堂参与度提高了42%,意外摔倒等安全问题反而下降15%,物理环境的改变带来行为模式的革新,当孩子获得适度的自主权,他们的自我管理能力往往超出成人预期。

教学方式的革新更需要智慧,数学王老师将"认识几何体"课程改造成寻宝游戏:教室各处藏着各种立体模型,学生通过完成计算题获得线索,这种具身学习(Embodied Learning)模式不仅解决了注意力问题,更让知识留存率提升至75%,同理,语文课的"角色走廊"、科学课的"移动实验室",都在证明:当知识以三维形态呈现时,孩子的眼睛自然会发亮。

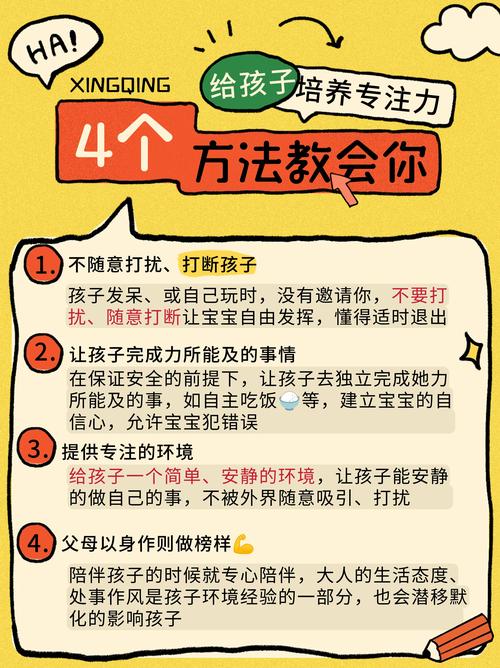

分级专注力训练体系 专注力培养需要循序渐进,建议从5分钟"专注岛"开始:使用沙漏可视化时间,在特定时段内完成单项任务,上海家庭教育指导中心研发的"三色任务卡"系统颇具参考价值:绿色任务(5分钟)、黄色任务(10分钟)、红色任务(15分钟),配合积分奖励机制,帮助孩子逐步建立时间感知能力。

某培训机构开发的"专注力银行"应用程序取得显著效果:学生每完成一个专注周期,就能"储存"相应时间,累积到一定额度可兑换实验材料包,这种将抽象能力具象化的设计,使83%的参与学生在一个学期内将持续专注时间延长了8分钟以上,重要的是,这些训练需要家校同步,家长在家庭作业时段可以采用"番茄钟工作法"的儿童版,形成教育合力。

个性化支持方案 对于ADHD等特殊需求儿童,美国教育协会推荐的"摇摆椅干预法"值得关注,允许轻微的前后晃动,配合加重坐垫,能提高这类儿童的课堂参与度达60%,成都某国际学校引进的"站立式课桌",配备可调节踏板,满足不同学生的身体需求,使课堂纪律问题减少55%。

情绪调节策略同样关键,香港教育大学研发的"情绪温度计"教具,帮助儿童将注意力分散时的焦虑程度可视化,当"温度"升高到黄色区域,学生可以自主使用课桌上的减压玩具进行3分钟自我调节,这种赋权策略不仅减少了对课堂秩序的干扰,更培养了宝贵的元认知能力。

教师效能提升计划 教师的教学魅力是天然的注意力磁石,特级教师李老师的"悬念教学法"堪称典范:每个知识点的讲解都留有"扣子",像连续剧般环环相扣,她的课堂永远充满期待的眼神,因为孩子们知道,任何走神都可能错过解开谜题的关键线索。

课堂节奏的把控更是门艺术,资深教研员陈老师提出"3-7-15呼吸法":每3分钟变换语调,每7分钟切换教学媒介,每15分钟改变互动方式,这种有韵律的教学节拍,符合儿童大脑的兴奋周期,能将有效注意时长延长30%以上。

解决"坐不住"的难题,本质上是重构教育者对孩子天性的认知,当我们不再将好动视为缺陷,而是看作待引导的能量,教育就会呈现新的可能,日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理念启示我们:真正的专注从不是静止的雕塑,而是流动的盛宴,通过科学策略将孩子的动能转化为认知势能,我们终将见证,那些曾经坐不住的小身影,如何在思维的原野上稳健前行。