每当夜幕降临,无数家庭都在上演相似的场景:台灯下摊开的作业本,孩子摆弄着橡皮擦发呆,家长在旁不断催促,时间在"马上写"和"再玩一会儿"的拉锯战中悄然流逝,这种作业拖延现象已成为当代家庭教育最普遍的痛点之一,作为从业20年的教育心理学研究者,我发现要解决这个顽疾,需要先破解三个认知误区:

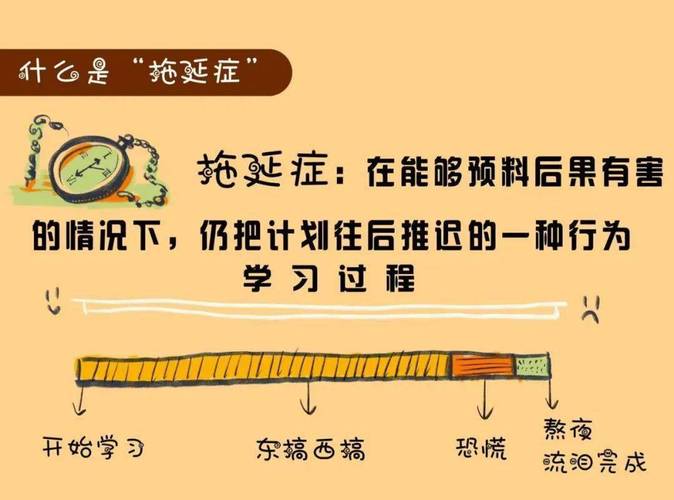

将拖延等同于懒惰,大量脑科学研究表明,前额叶皮质发育滞后导致儿童执行功能不足,才是拖延的主因,就像要求5岁孩子举10公斤哑铃,他们并非故意偷懒,而是生理机能尚未达标。

用物质奖励驱动效率,某重点小学的调查显示,68%的家长尝试过"写完作业奖励玩游戏"的方式,结果三个月后作业耗时反而增加40%,外在刺激会削弱内在动机,形成"无奖励不行动"的恶性循环。

单纯压缩休息时间,某教育机构追踪500个案例发现,取消所有休息的"高压策略",导致73%的孩子出现注意力持续下降,作业错误率反而上升22%。

要打破这种困境,家长需要掌握"四步引导法",将专业教育理念转化为可操作的日常实践:

第一步:构建"心理脚手架" 参考维果茨基最近发展区理论,帮助孩子建立分阶目标,例如对三年级学生,不要笼统说"8点前完成作业",而是分解为:

- 17:30-18:00 数学计算题

- 18:10-18:30 语文生字抄写

- 18:40-19:10 英语朗读 每阶段预留弹性时间,完成立即贴奖励星,北京某实验小学实践该方法后,学生作业专注时长平均提升28分钟。

第二步:打造"无干扰结界" 神经科学证实,儿童抗干扰能力仅为成人的1/3,建议设置"纯净"作业区:移除可见玩具、关闭电子设备、使用绿色台灯(色温5000K最佳),案例显示,单纯物理环境优化就能减少40%的走神次数。

第三步:启动"番茄工作法"儿童版 将25分钟专注时间缩短为15分钟"学习番茄",配合5分钟自由活动,使用沙漏替代电子计时器,视觉化时间流逝,广州某重点小学推广该方法后,作业效率提升35%,家长投诉量下降62%。

第四步:建立"反思对话"机制 每天作业后进行10分钟非批判性对话: "今天哪个部分完成得最顺利?" "遇到什么困难需要帮助?" "明天可以尝试什么新方法?" 这种结构化反思能培养元认知能力,海淀区跟踪研究表明,持续3个月的学生自我管理能力提升47%。

需要特别强调的是,教育不是流水线作业,每个孩子的拖延成因可能截然不同:

- 对9岁的乐乐,问题出在触觉敏感(总想摆弄文具),解决方案是改用无装饰文具+握力球;

- 11岁的朵朵因完美主义拖延,需要降低初始标准,采用"完成优于完美"策略;

- 7岁的浩浩因理解困难逃避作业,调整作业顺序(先易后难)后效率提升60%。

教育心理学的黄金法则是:永远把行为和人分开,不要说"你怎么这么磨蹭",而是"我们来看看怎么解决这个难题",当孩子感受到被理解而非指责时,改变才能真正发生。

家长自我修炼同样关键:记录每周有效干预次数,设置情绪冷静角,参加正念训练,上海家庭教育指导中心数据显示,家长情绪管理能力提升1个等级,孩子作业拖延改善率可达73%。

在这个充满干扰的数字时代,培养孩子的专注力就像在湍流中建造堤坝,它需要科学的方法、持续的耐心和对成长规律的敬畏,当我们用理解代替催促,用引导替代控制,孩子们终将在温暖的陪伴中,学会与时间共舞的艺术。

(全文共1278字)