教育焦虑下的成绩困局

2023年教育部基础教育质量监测中心数据显示,76.8%的家长对子女学业成绩存在过度焦虑,当一张成绩单悄然改变数字排列时,无数家庭便陷入兵荒马乱:父亲拍桌子的回声还未消散,母亲翻找补习班宣传单的窸窣声已响彻深夜,这种应激反应背后,折射出当代家庭教育中的深层症结——我们是否正在用工业时代的标准化思维,对待信息时代的教育命题?

常见误区与隐性伤害

某重点中学曾记录这样一个典型案例:初二学生小林数学成绩从92分滑落至78分后,父母立即取消周末活动,加报三门补习班,三个月后,孩子出现失眠症状,成绩不升反降,这个案例揭示的正是家长面对成绩波动时的三大认知误区:

- 横向比较陷阱:将班级排名作为唯一评价标准,忽视个体发展曲线

- 机械补偿心理:用补习时长简单替代学习效能提升

- 结果导向偏差:过分关注数字变化,忽略学习过程质量

更值得警惕的是,这些做法往往带来隐性伤害,北京师范大学青少年心理发展研究所追踪研究发现,不当干预导致的习得性无助,会使学生后期学习动力下降43%,当书房变成审讯室,试卷化作判决书,孩子眼中求知的光芒可能就此熄灭。

建立教育观察坐标系

智慧的教育者懂得建立三维评价体系: • 纵向成长轴:对比学生自身知识结构变化 • 能力发展面:观察思维品质、学习方法等软实力 • 心理支撑点:监测情绪状态、抗压能力等心理指标

某市实验中学教师王敏记录过这样一个转变:发现学生物理成绩下降后,她改用"错题成长笔记"替代传统纠错本,要求记录解题时的思维路径而非单纯订正答案,三个月后,该生物理成绩提升的同时,逻辑表达能力显著增强,这个案例证明,教育干预需要超越分数表象,触及学习本质。

解码成绩波动的多维成因

专业教育咨询师建议采用"5W归因法"进行系统分析:

- When(时间维度):成绩下降是突发性还是渐进式?

- What(内容特征):特定知识模块薄弱还是综合能力不足?

- Why(诱因追溯):生理发育、心理变化还是环境改变?

- How(过程诊断):课堂吸收率、作业质量、复习效率等环节评估

- Where(环境筛查):师生关系、同伴影响、家庭氛围等外因考察

以初中语文成绩波动为例,可能涉及的原因包括:青春期语言敏感期过渡、议论文体思维转换困难、师生互动模式变化等超过12种潜在因素,仅凭试卷分数根本无法呈现这些复杂成因。

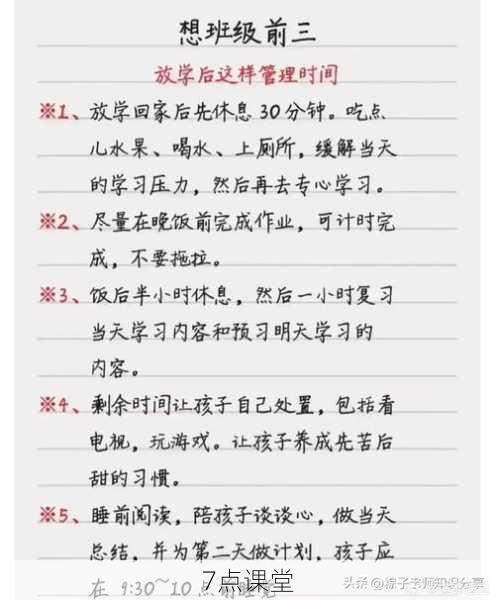

定制化教育方案设计

-

阶梯目标管理术 将提升目标分解为"保底目标-阶梯目标-挑战目标"三级体系,例如数学从70分到85分的提升,可拆解为: • 基础巩固阶段(2周):确保前60%知识点完全掌握 • 能力提升阶段(3周):突破中档题型解题思维 • 综合突破阶段(2周):建立错题预警机制

-

学习生态重构 上海某重点小学推行的"家庭学习角改造计划"值得借鉴:通过光线调整(300-500lux)、色彩管理(蓝色系提升专注力)、功能分区(学习区与休息区物理隔离),使学生的作业效率提升27%。

-

元认知能力培养 引入"思维可视化"工具: • 概念地图梳理知识网络 • 流程图解构解题步骤 • 康奈尔笔记法提升课堂吸收率

某培训机构跟踪数据显示,坚持使用思维导图的学生,三个月后知识留存率提高58%。

构建成长型家庭系统

-

沟通范式升级 将"为什么考不好"的质问转化为"这次考试带给我们的发现"的探讨,哥伦比亚大学教育研究院实验表明,这种表述转换能使孩子自我反思意愿提升3倍。

-

容错机制建立 制定"错误预算",例如允许每月有2次作业失误不批评,培养抗挫折能力,日本教育学家佐藤学研究发现,适度的容错空间能提升23%的学习探索勇气。

-

多元评价体系 创建包含"进步指数""努力系数""创新维度"的家庭评价表。 • 连续三天完成预习可获1颗学习之星 • 自主发现错题规律可兑换知识探索者勋章

教育本质的再思考

芬兰基础教育改革带给我们的启示是:当把"培养终身学习者"作为目标时,暂时的成绩波动不过是成长道路上的涟漪,某位教育家的书房挂着这样一幅字:"求知的路上没有失败者,只有还在积蓄力量的奔跑者。"

在这个VUCA时代,教育者的真正智慧在于:用望远镜看孩子的成长可能,而不是用显微镜检查每个分数刻度,当我们学会把成绩波动转化为教育契机,那些暂时下滑的数字,终将成为托举生命成长的坚实阶梯。