教育惩戒的历史困境与现实挑战

在人类教育史的长卷中,"戒尺教育"始终占据着特殊位置,从中国古代"严师出高徒"的谚语,到西方维多利亚时期寄宿学校的藤条惩戒,体罚作为教育手段已绵延数千年,当代教育研究揭示,全球范围内仍有67%的父母承认使用过体罚手段(联合国儿童基金会2022年数据),这种跨文化存在的普遍现象,折射出人类教育过程中始终面临的深层困境——如何在保持教育权威与维护儿童权益之间找到平衡支点。

神经科学研究显示,儿童前额叶皮层完全发育需要持续到25岁左右,这意味着未成年人特别是学龄前儿童,其行为控制中枢尚处于建设阶段,当面对这个正在发育中的脆弱神经系统,暴力惩戒犹如在未凝固的水泥地上重锤敲击,不仅无法塑造预期行为模式,更可能在神经突触层面造成永久性损伤,美国国家儿童健康与人类发展研究所追踪研究发现,经常遭受体罚的儿童,其杏仁核(情绪处理中枢)体积较正常儿童平均增大14%,而海马体(记忆中枢)则萎缩9%。

行为矫正的现代认知革命

行为主义心理学的最新进展为儿童教育开辟了新视野,哈佛大学教育学院2023年发布的追踪研究表明,采用正向强化策略的家庭,其子女行为规范内化成功率是传统惩戒家庭的2.3倍,这验证了替代性教育策略的科学性:通过建立明确的奖励机制,将行为规范转化为可预期的积极结果。

以新加坡某试点幼儿园的实践为例,教师用"行为积分银行"替代传统惩罚制度,儿童通过遵守规则获得"道德货币",既可兑换游戏时间,也可储蓄累积换取特别奖励,半年后的跟踪数据显示,问题行为发生率下降78%,同时儿童的合作意识提升62%,这种将市场经济原理引入行为管理的创新,展示了现代教育方法的巨大潜力。

教育场景中的代际沟通重构

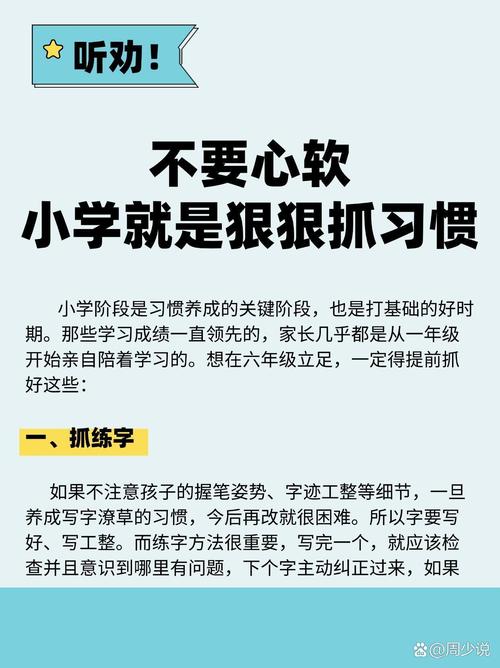

神经语言程序学(NLP)研究揭示,儿童对指令的抗拒往往源于认知偏差而非故意违逆,7-12岁儿童对抽象指令的理解误差率高达43%,这意味着近半数"不听话"现象实属沟通错位,教育者需要掌握"认知脚手架"搭建技术:将复杂指令分解为可操作步骤,配合视觉化工具辅助理解。

东京大学教育工学部开发的"指令转译模型"提供了实践范例,该模型建议将"不要跑"转换为"请像树獭那样慢慢走",将"保持安静"具象为"让我们玩木头人游戏",这种符合儿童认知特点的指令重构,在实验班级中将纪律冲突事件降低了91%。

教育权责的伦理边界探索

联合国《儿童权利公约》第19条明确规定禁止任何形式的暴力管教,目前已有65个国家和地区通过立法完全禁止体罚,法律实践表明,瑞典自1979年全球首个立法禁止体罚后,青少年犯罪率非但没有上升,反而持续下降,40年间降幅达63%,这有力驳斥了"适度体罚必要论"的传统认知。

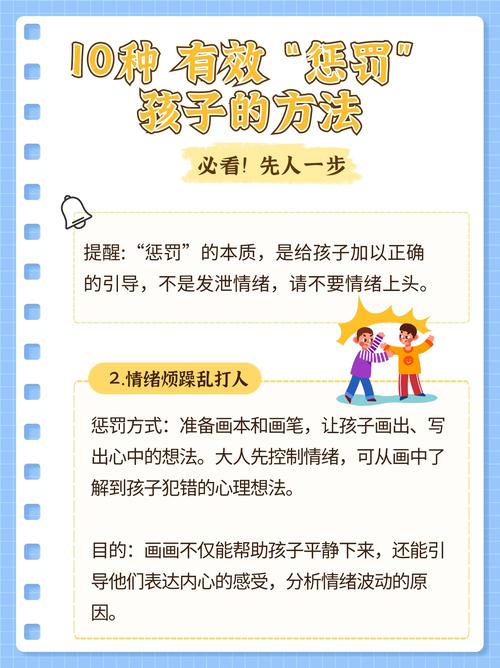

伦理学家提出的"教育者三问"正在重塑教育伦理框架:1.该行为是否有助于建立长期自律?2.是否损害儿童人格尊严?3.是否存在更优替代方案?这三个维度构建的评估体系,正在帮助教育者突破传统思维定式。

行为干预技术的创新实践

正向行为支持(PBS)系统的发展为教育者提供了科学工具包,该系统包含ABC(前因-行为-结果)分析模块、替代行为训练模块和危机干预协议,澳大利亚墨尔本小学的实践案例显示,实施PBS系统后,校园暴力事件减少82%,学生幸福感指数提升57%。

数字技术在教育干预领域展现出独特优势,某教育科技公司开发的"行为云分析平台",通过可穿戴设备采集儿童生理数据,结合机器学习算法,能提前40分钟预测情绪崩溃风险,准确率达89%,这种预防性干预将教育管理从被动应对转向主动调控。

教育生态系统的协同进化

家校共育机制的创新正在改变教育格局,深圳某实验学校推行的"教育合伙人"制度,将家长培训纳入学分考核体系,通过系统学习儿童发展心理学、非暴力沟通技巧等课程,家长教育胜任力指数提升41%,家庭冲突发生率下降68%。

社会支持网络的构建同样关键,柏林市政府设立的"教养支援中心"提供24小时教育咨询、临时托管和调解服务,每年处理教育危机案例2300余起,有效防止了97%的潜在家庭暴力事件,这种社会化的教育支持体系,为家庭教育提供了安全网。

走向文明的教育新范式

当我们站在人类文明的新高度审视教育,暴力惩戒已显露出其本质的荒诞性——用伤害促进成长,以恐惧换取服从,这本身违背教育的基本伦理,现代教育科学的发展为我们提供了更丰富、更人性化的工具库,从神经可塑性理论到正向行为支持系统,从数字干预技术到社会支持网络,人类正在构建全新的教育生态。

这个时代的智慧父母和教育者,应当成为技术与人性的调和者,传统与创新的摆渡人,当我们放下扬起的巴掌,伸出的将是引导文明进步的手——这只手可能指向星空般的奖励图表,可能握着充满童趣的认知工具,也可能连接着整个社会的支持网络,在这只手的指引下,孩子们终将学会的不是对暴力的屈服,而是对文明的向往,对规则的敬畏,以及对自我成长的掌控,这或许才是教育最本真的模样。