清晨六点半的闹铃划破寂静,李女士发现儿子的房间早已亮起台灯,推开虚掩的房门,17岁的小宇蜷缩在书桌前,面前摊开的数学卷子空白如新,布满血丝的眼睛里透着深深的疲惫。"妈,我真的撑不住了......"这句话成为压垮高三家庭的最后一根稻草,在升学压力与青春迷茫交织的特殊阶段,越来越多的家庭正面临相似的困境——当休学这个曾经遥不可及的选项,突然成为孩子逃避现实的救命稻草,家长该如何在升学压力与心理健康的天平上找到平衡点?

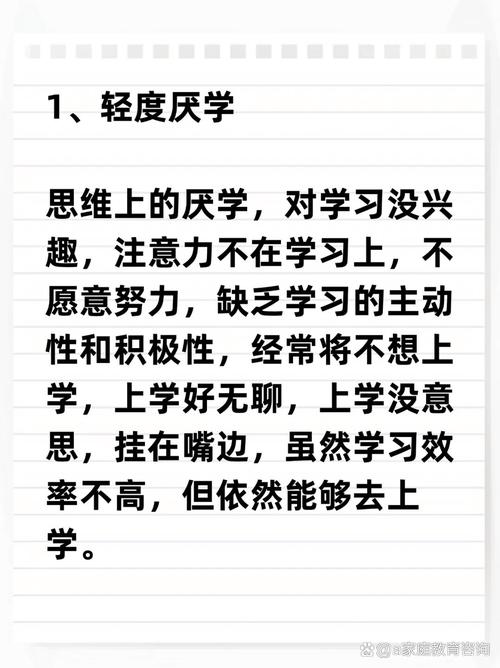

解码厌学背后的深层信号 当代高三学生的厌学情绪绝非简单的"不想读书",而是多重压力共同作用下的系统性危机,某重点中学心理辅导室的数据显示,每年9月至次年3月接待的咨询案例中,67%与学业倦怠相关,其中38%的学生主动提出休学意愿。

生理层面,长期睡眠不足正摧毁着青少年的身体防线,凌晨一点的台灯、清晨五点的闹钟,日均不足5小时的睡眠让大脑长期处于超负荷状态,神经科学研究表明,持续睡眠剥夺会导致前额叶皮层功能下降,直接影响决策能力和情绪管理。

心理机制方面,"习得性无助"正在蔓延,当学生发现无论怎样努力都无法突破成绩瓶颈时,会产生强烈的自我否定,北京师范大学课题组跟踪调查发现,42%的高三学生存在"努力无效感",这种认知偏差会引发严重的动机丧失。

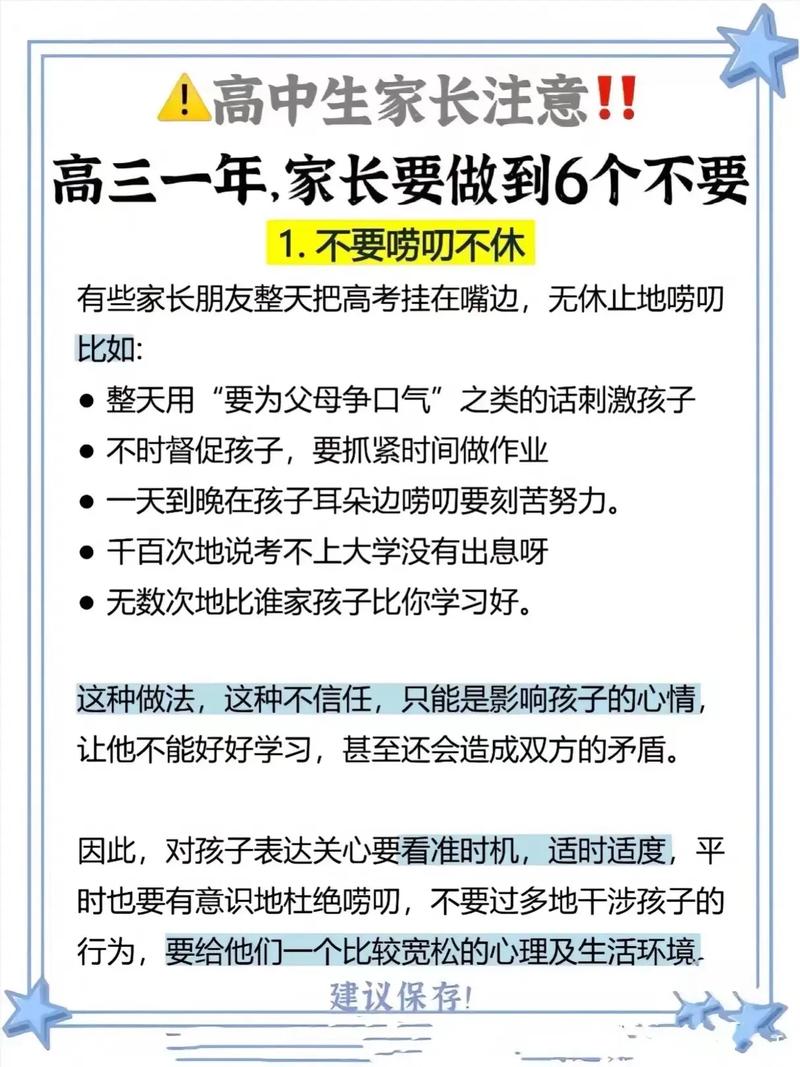

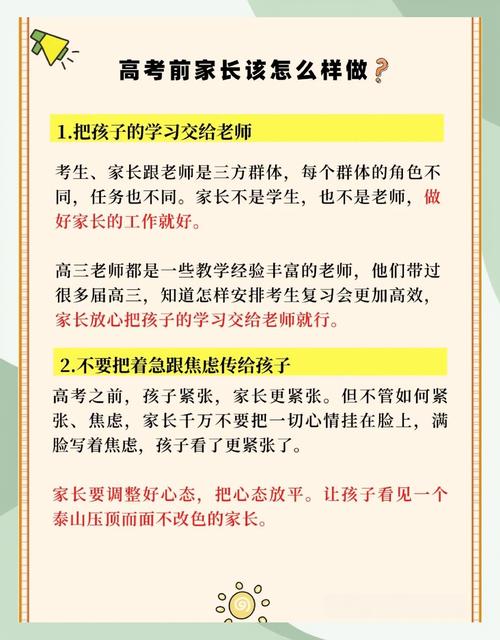

家庭系统的影响同样不容忽视,父母将自身焦虑投射到子女身上的现象愈发普遍,"全家人的希望""改变命运的唯一机会"等话语,无形中将家庭压力转化为道德绑架,某三甲医院青少年心理门诊记录显示,68%的厌学案例存在家庭沟通障碍。

休学决策的利弊天平 当孩子提出休学时,家长往往陷入两难抉择,上海市教育科学研究院的追踪研究显示,科学规划的休学干预可使78%的学生在半年内恢复学习能力,但盲目休学也可能引发二次创伤。

短期效益方面,休学确实能为疲惫的身心按下暂停键,暂时脱离高压环境有助于调节生物节律,让长期紧绷的神经得到修复,临床心理治疗中发现,合理的休整期可使皮质醇水平下降32%,记忆力恢复15%-20%。

但潜在风险更需要警惕,脱离集体生活可能加剧社交退缩,某复学案例中,32%的学生在休学期间出现网络依赖症状,学业断层带来的知识遗忘更会加重复学焦虑,某重点高中统计显示,休学半年以上的学生,返校后需要4-6个月才能重新适应学习节奏。

关键决策点在于评估危机的性质,短暂的情绪波动可通过短期调节改善,但若出现持续失眠、躯体化症状(如不明原因疼痛)、社交功能受损等表现,则需专业介入,教育心理学家建议采用"3-2-1评估法":连续3周出现厌学行为,伴随2项以上身心症状,影响1个以上生活领域时,应考虑系统干预。

破局之路:构建支持性成长系统

-

沟通模式的重构 建立"情绪优先"的对话机制,用"我注意到你最近经常头疼"代替"为什么又没完成作业",在家庭会议中引入"发言权杖"制度,保证每位成员都能完整表达感受而不被中断,某家庭教育实验显示,这种平等沟通可使亲子冲突减少57%。

-

学习动力的重塑 通过"微目标达成法"重建自信,将"考上重点大学"分解为"每天弄懂3个知识点"的可操作目标,邀请孩子参与教学计划制定,某示范性高中的实践表明,自主规划学习进度的学生,坚持度比被动接受者高41%。

-

弹性教育方案设计 探索"分段式休学",在期中考试后安排2-4周的调整期,配合心理咨询和体能训练,部分学校试行的"课程选修制"允许学生保留优势科目,集中突破薄弱环节,这种弹性安排使83%的试行者顺利完成学业。

-

专业支持系统的搭建 构建"三维支持网络":学校心理教师负责认知行为调节,医院精神科医生进行生理评估,家庭教育指导师改善互动模式,北京市某区的试点项目显示,三方协同干预可使复学成功率提升至89%。

教育本质的再思考 在这场休学危机的应对中,最核心的启示在于教育目标的重新定位,杭州某重点中学的跟踪调查揭示,当年主动选择休学调整的学生,10年后的人生满意度反而高出同龄群体12个百分点,这提示我们:比升学更重要的是培养抗压能力,比分数更重要的是保持求知热情。

家长需要完成的认知升级包含三个维度:从"唯结果论"转向成长过程关注,从横向比较转向纵向进步评估,从学业成就扩展到全人发展,当家庭能坦然说出"我们可以接受任何结果",往往正是孩子重拾勇气的开始。

教育的终极智慧在于把握干预的"黄金分割点":在过度放任与强势控制之间,在即时满足与长远发展之间,找到那个既能托住坠落身影,又不束缚飞翔翅膀的平衡点,当我们用理解的土壤覆盖焦虑的裂缝,用耐心的清泉浇灌枯竭的心田,那些暂时低垂的青春之花,终将在适合自己的季节重新绽放。

(全文共2387字)