清晨六点的闹钟响起时,许多高一学生的书桌上仍堆着未完成的作业本,这个场景正成为新高考改革背景下,全国高中新生面临的普遍挑战,根据2023年中国基础教育质量监测报告显示,72.3%的高一学生每天需要花费4小时以上完成作业,其中超过半数存在作业拖延现象,这种困境不仅影响学习效率,更可能引发焦虑、厌学等心理问题,作为深耕基础教育领域15年的教育研究者,本文将系统解析高一作业困境的成因,并提供切实可行的破解方案。

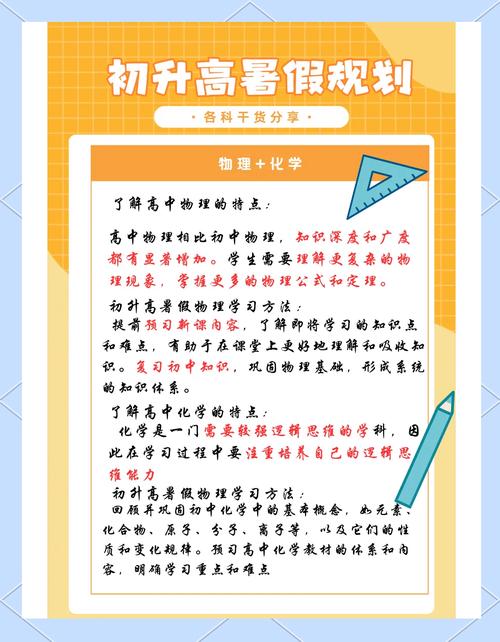

作业困境的深层成因 (1)学习模式的结构性转变 初中到高中的知识跨度远超多数学生预期,以数学为例,高一上学期需要完成的必修内容相当于初中三年的知识体量,这种陡峭的知识曲线导致学生需要投入更多时间消化新知识,而多数学校仍沿用传统的作业布置方式。

(2)多线程学习的适应难题 新高考选科政策下,高一学生需同时应对9门主科的学习压力,北京市某重点中学的跟踪调查显示,学生每天平均需要完成6.3个学科的作业任务,这种频繁的学科切换导致注意力资源过度消耗。

(3)评价体系的隐形压力 在"双新"课改背景下,作业形式正从基础训练向项目式学习转变,某省示范性高中教师坦言:"现在布置一份地理作业可能需要学生完成数据收集、分析建模、报告撰写等多个环节。"这种转变要求学生在作业中投入更多创造性思维。

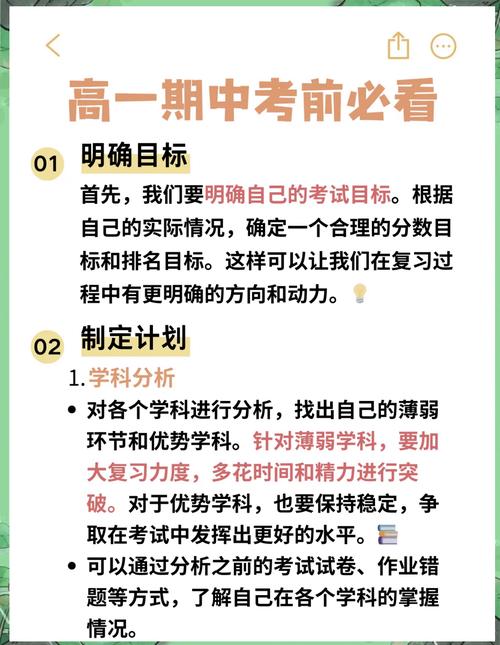

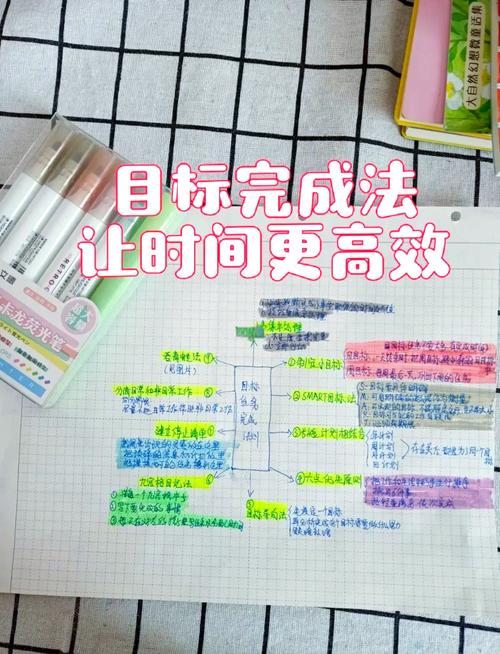

破局策略:构建三维管理体系 (1)时间管理的黄金法则 建议采用"442时间分割法":将课后时间划分为40%作业时间、40%自主复习、20%弹性缓冲,具体操作时可使用象限管理工具,将作业按紧急-重要维度分类: 第一象限(紧急重要):当天必须提交的核心学科作业 第二象限(重要不紧急):需要深度思考的研究性作业 第三象限(紧急不重要):机械性抄写类作业 第四象限(不紧急不重要):拓展性选做题

(2)效率提升的微观技巧 针对不同学科特性开发专属作业法,例如物理作业可采用"三步解题法":第一步5分钟通读题目标注关键信息,第二步15分钟完成常规解答,第三步10分钟用不同方法验证结果,英语作业则可实施"模块化处理",将阅读理解、语法填空、写作等题型分时段完成。

(3)认知资源的优化配置 建立"学科能量周期表",根据个人生物钟安排作业顺序,晨型学生可优先处理需要逻辑思维的数学作业,夜型学生则适合在晚间攻克需要创造力的语文作文,同时建议每完成40分钟作业进行5分钟正念训练,通过深呼吸和眼部放松恢复认知资源。

系统支持体系的构建 (1)家校协同机制 家长可协助建立"作业可视化看板",将各科作业量、预计用时、完成进度进行动态追踪,建议每周举行20分钟家庭学习会议,共同分析作业完成情况,而非简单追问"作业写完了吗"。

(2)师生沟通策略 指导学生学会"作业协商技巧",当确实无法按时完成时,可采用"三步沟通法":首先说明已完成部分,其次陈述遇到的困难,最后提出调整方案。"老师,我已完成前10道函数题,第11题涉及未讲授的导数概念,可否申请延期到周三提交?"

(3)技术工具的合理使用 推荐使用"Forest"等专注力训练APP控制手机使用,配合"幕布"等大纲工具进行作业结构化拆解,对于理科作业,可合理使用"Wolfram Alpha"等工具进行结果验证,但需严格遵循"先自主完成再校验"的原则。

心理调适与长远发展 (1)压力管理的"减压阀"机制 建立作业完成度的弹性评价标准,将"完成率"细化为基础完成(80%)、优化完成(100%)、拓展完成(120%)三个层级,当某天状态不佳时,允许自己选择基础完成模式。

(2)学习效能的动态监控 建议每周绘制"作业效能曲线图",横轴为各学科,纵轴为用时/得分比,通过数据可视化发现优势学科和待改进领域,例如某生数学作业用时占总时长40%但正确率仅65%,则提示需要调整学习方法。

(3)终身学习能力的培养 在作业过程中刻意训练"元认知能力",每完成一道难题后记录思维过程:我是如何找到突破口的?哪种解题策略最有效?这种反思性实践能使作业真正成为能力提升的阶梯。

站在高中生活的起点,作业困境恰是培养自主管理能力的契机,江苏某重点高中实施的"作业优化计划"显示,经过系统训练的学生在半年内平均作业用时降低32%,而学业成绩提升15%,这证明科学的方法能破解表面的时间危机,当我们把作业视为知识内化的过程而非任务清单,就能在字里行间找到学习的真谛,真正的教育不是填满水桶,而是点燃火焰——而这团火焰,正藏在您此刻面对的作业本中。