在小学三年级的课堂上,教师发现了一个典型现象:当老师在黑板前讲解数学应用题时,前排的小明眼神逐渐涣散,手指不停转动铅笔;中间的小美偷偷在课本上涂鸦;后排的小宇则完全趴在课桌上摆弄橡皮,这些看似简单的课堂行为,实质上折射出当代儿童课堂注意力缺失的复杂成因,作为教育工作者,我们需要超越"孩子不认真"的表层判断,深入剖析现象背后的多重因素。

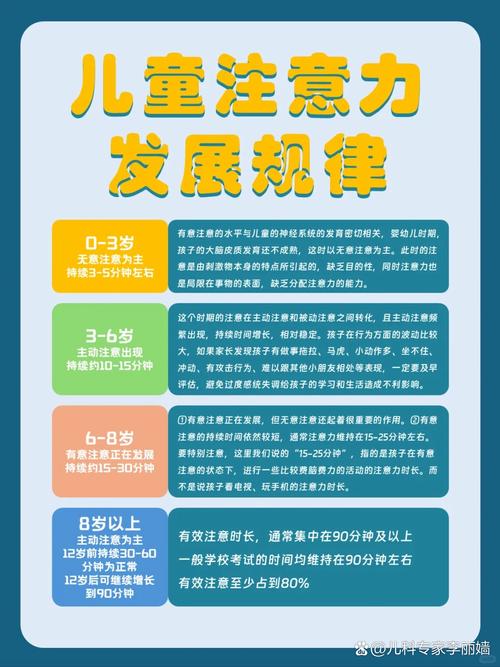

生理发育与认知能力的阶段性特征 儿童前额叶皮质的发育进程直接影响课堂专注力,医学研究表明,人类大脑负责执行功能的前额叶皮质在12岁前仅完成60%的发育,这意味着,低年级学生保持注意力的生理基础尚未完全成熟,实验数据显示,7岁儿童的平均持续专注时长为15-20分钟,而标准课堂时间往往长达40分钟,这种生理局限与教学要求的矛盾需要被正视。

感觉统合失调在学龄儿童中的发生率高达15%,这类儿童在课堂环境中可能出现听觉信息处理迟缓、视觉追踪困难等问题,当教师连续讲述三个知识点时,失调儿童可能仅能捕捉到第一个信息片段,北京某重点小学的专项筛查发现,约12%的"课堂走神"学生存在未被识别的感统失调问题。

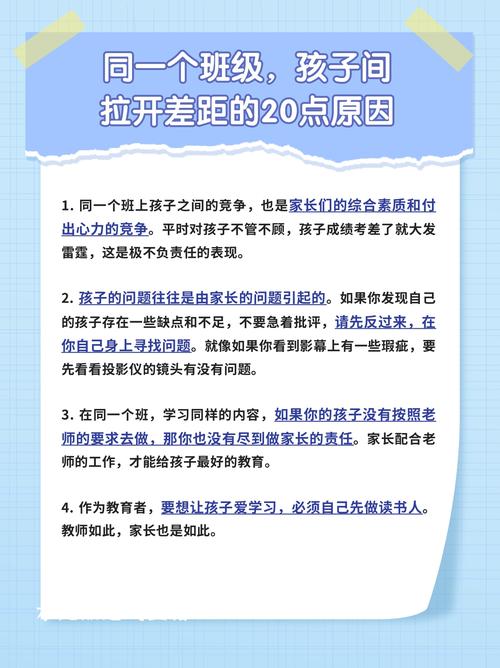

家庭教育模式对学习习惯的塑造作用 过度保护的教养方式正在削弱儿童的自主管理能力,某教育机构对500个家庭的跟踪调查显示,62%的家长会全程监督孩子完成作业,这种"直升机式"教养导致孩子形成被动学习模式,在需要自主管理的课堂环境中失去方向,当教师不再提供一对一的即时反馈,这类学生就容易陷入注意力游离状态。

电子设备的过早介入正在重塑儿童的注意力模式,神经科学研究证实,频繁接触短视频的儿童大脑会形成"短时强刺激依赖",其多巴胺分泌阈值显著提高,这意味着传统课堂平缓的知识输入难以激活其注意力系统,上海某区教育局的调查发现,每天使用电子设备超过2小时的学生,课堂专注力水平下降37%。

师生互动模式对课堂参与度的影响 传统单向灌输式教学与儿童认知特点存在矛盾,皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,需要实物操作和互动体验来构建认知,当课堂沦为教师的"独角戏",超过半数的学生会逐渐进入"认知休眠"状态,某师范院校的课堂观察数据显示,采用纯讲授法的课堂,20分钟后学生有效注意率降至45%。

个性化教育缺失导致部分学生游离于教学进程之外,北京某重点小学的实验表明,当教师根据学生认知水平设置分层任务时,后进生的课堂参与度提升58%,这印证了维果茨基"最近发展区"理论的重要性——超出或低于学生实际能力的教学内容,都会造成注意力流失。

同伴关系与课堂生态环境 社交焦虑正在成为新型注意力干扰源,儿童发展心理学研究显示,9-12岁儿童对同伴评价的敏感度达到峰值,担心回答问题出错被嘲笑、害怕小组合作被排斥等心理压力,会持续消耗学生的认知资源,广州某小学的心理咨询数据显示,34%的中高年级学生存在课堂社交焦虑。

课堂物理环境的科学设计常被忽视,光照强度、桌椅高度、温度湿度等微环境因素对儿童注意力影响显著,日本教育工学会的实验表明,当教室照度从300lx提升到500lx,学生算术题正确率提高22%;桌椅高度不匹配会导致学生每10分钟调整坐姿4-6次,直接影响注意力持续性。

电子化生存对注意力的解构效应 碎片化信息接收模式与系统化学习的冲突日益凸显,神经可塑性研究显示,长期接触碎片信息的儿童,其大脑神经网络会形成"浅层加工"模式,当面对需要深度思考的课堂内容时,这类学生往往表现出明显的不适应,某在线教育平台的数据分析发现,习惯分段式学习的学生,连续学习30分钟后的知识留存率仅为传统学习模式的65%。

虚拟社交依赖削弱现实课堂的吸引力,埃里克森人格发展理论指出,学龄期儿童正在建立勤奋感与社交能力,当虚拟社交成为主要互动方式,现实课堂的社交激励作用就会减弱,杭州某中学的调查显示,沉迷社交软件的学生,课堂发言频次下降72%,小组合作参与度降低54%。

教育对策建议:

- 构建"生理-心理-环境"三维评估体系,建立学生注意力档案

- 推广"20+10+10"课堂模式(20分钟讲授+10分钟互动+10分钟实践)

- 开发感统训练与学科教学融合课程

- 建立家长学校协同的电子设备管理制度

- 实施教室环境标准化改造工程

儿童课堂注意力问题犹如冰山显露的一角,其水下部分连接着生理发育、家庭教育、教学方式、社会环境等多重维度,破解这个教育难题,需要教育者以更专业的视角进行系统性诊断,用更科学的方法实施精准干预,唯有建立家庭、学校、医疗、社会的协同机制,才能真正帮助孩子重建课堂注意力,让知识传递回归应有的效能。