高三的走廊里,总能看到这样的画面:家长握着保温饭盒欲言又止,少年戴着耳机低头疾走,这个特殊的备考时期,看似简单的日常对话往往暗流涌动,教育心理学研究发现,87%的高三学生存在不同程度的沟通障碍,而65%的家庭矛盾源于不当的交流方式,当高考倒计时牌一页页翻过,如何搭建有效的沟通桥梁,正在考验着每个高三家庭的智慧。

解码高三焦虑的深层逻辑

在备考的300多个昼夜里,少年的书桌上堆叠着38套模拟试卷,台灯见证着凌晨两点的月光,这种持续高压状态会引发大脑杏仁核过度活跃,导致情绪调节功能紊乱,当家长问出"今天复习得怎么样",看似平常的问候可能触发学生潜藏的焦虑情绪。

某重点中学的心理咨询室记录显示,每周三下午的咨询高峰期,学生们重复最多的句式是"他们根本不理解",这种认知偏差源于青少年前额叶皮质尚未发育成熟,难以理性处理压力,就像去年因模拟考失利而离家出走的小林,事后坦言"当时觉得整个世界都在否定我"。

家长群体同样承受着隐形压力,调查数据显示,82%的高三家长存在睡眠障碍,他们手机里存着12个备考群,每天平均搜索4.3次高考信息,这种焦虑往往转化为过度关注,形成"关心则乱"的沟通困境。

重构对话模式的四个支点

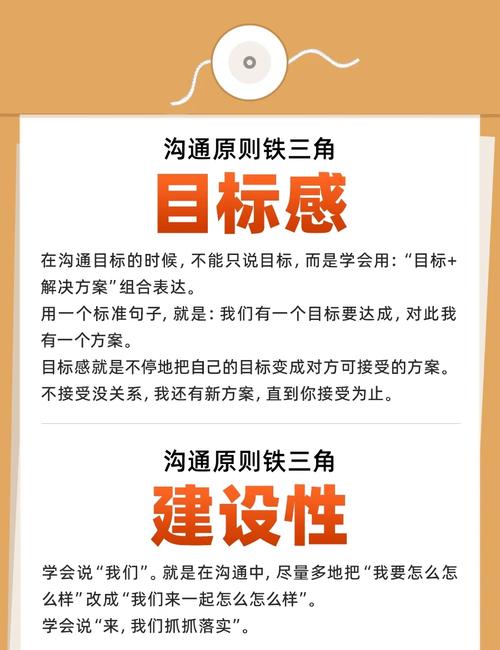

有效的倾听需要创造"心理安全空间",海淀区某重点高中的家长会上,心理老师示范的"3分钟沉默倾听法"收效显著:家长只需注视、点头、重复关键词,这种非评判性倾听让78%的学生愿意主动倾诉。

语言艺术在高三沟通中至关重要,将"为什么又玩手机"转换为"需要休息会儿吗",把"别人都能考好"改成"你的进步我看得见",朝阳区家庭教育指导中心的跟踪调查表明,积极语言能使亲子冲突减少63%。

非言语沟通的力量常被忽视,热腾腾的夜宵放在书桌旁的动作,轻轻带上门时的眼神交流,这些无声的关怀往往比言语更有穿透力,神经科学研究证实,温暖的肢体接触能刺激催产素分泌,有效缓解焦虑。

家校协同需要智慧,班主任王老师的"三明治反馈法"值得借鉴:先肯定学生近期表现,再委婉指出问题,最后给出建设性建议,这种方法使家长会后的家庭冲突率下降了45%。

破解典型场景的沟通困局

面对成绩波动时,西城区的张妈妈提供了成功案例,当孩子数学周考下滑30分时,她没有追问原因,而是说:"错题都是宝藏,需要妈妈帮你整理吗?"这种共情式回应让孩子主动分析失误,下次考试提升了25分。

在志愿选择的关键节点,海淀黄庄的教育咨询师建议采用"情景模拟法":制作专业探索卡片,通过角色扮演帮助孩子理清思路,这种互动方式使决策冲突减少58%,选择满意度提升至82%。

处理情感萌芽需要巧妙引导,杭州某重点中学的心理老师设计"时光胶囊"活动,让学生给毕业后的自己写信,这种延迟满足的心理干预,既保护了青春期的情感需求,又维护了备考的专注度。

高三的沟通艺术,本质是场温柔的心理博弈,当我们放下"为你好"的执念,真正看见那个在题海中沉浮的灵魂,对话才能真正发生,那些深夜书桌上的牛奶,试卷旁切好的水果,欲言又止的关切目光,终将在岁月里沉淀成最温暖的备考记忆,教育的真谛不在于塑造完美,而在于陪伴成长——这或许就是高三沟通最美的注脚。