开学季的教室里,总有几个特别活跃的身影,他们像春天里的小麻雀,对世界充满好奇,总想和身边人分享自己的新发现,一年级教师张老师发现,班上38名学生中有5-6个孩子每节课要说话20次以上,这些"小话痨"不仅影响课堂秩序,更可能错过重要的知识输入,这种现象背后,既包含儿童发展的自然规律,也折射出教育引导的关键作用。

理解行为背后的成长密码 6-7岁儿童正处于语言爆发期后期,他们平均每天要说出4000-5000个词汇,这种旺盛的表达欲是大脑神经元快速连接的产物,也是社会性发展的必经阶段,研究发现,这个年龄段的孩子在集体环境中,会通过语言交流建立同伴关系,确认自我存在感,当教师讲解的内容超出他们现有认知水平时,注意力转移就成为必然选择。

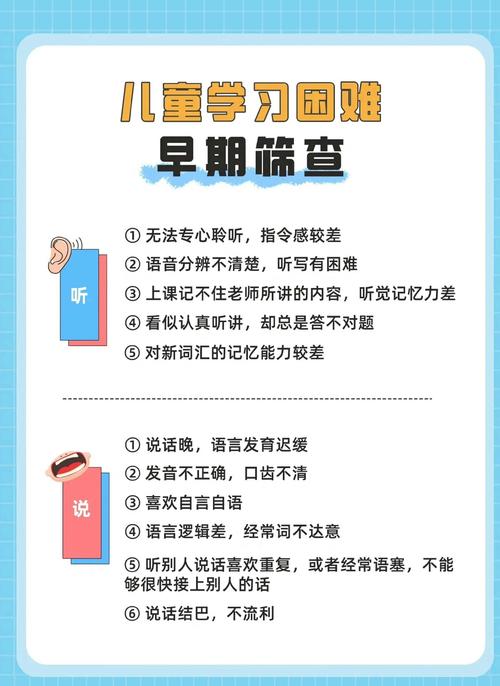

值得注意的是,持续说话行为可能存在三种诱因:其一是知识储备差异导致的课堂参与度断层,当教学内容过于简单时,孩子会通过交谈寻找新刺激;其二是家庭教养方式影响,过度包办型家庭的孩子往往缺乏等待意识;其三是触觉型学习者的特殊需求,这类儿童需要通过肢体接触和语言表达来维持注意力。

五维引导策略实践手册

-

正向激励系统构建 在教室后墙设置"倾听小达人"积分榜,采用可视化奖励机制,每节课准备5枚特制贴纸,奖励给遵守课堂纪律的学生,特别注意采用"即时+延时"双重奖励:当爱说话的孩子保持安静3分钟,立即给予微笑肯定;整节课累计获得3次肯定,可兑换课间优先选书权利,某实验小学的跟踪数据显示,这种阶梯式强化能使课堂插话率降低47%。

-

课堂节奏智慧调控 将40分钟课程切割为"15+10+15"三段式结构,前15分钟集中讲解,中间10分钟插入互动游戏,如"词语接龙"或"动作模仿",后15分钟回归讲授,在知识输入环节,每讲解5分钟就设置1个互动问题,如"谁能帮老师举例子?"这种设计符合儿童注意力曲线规律,某重点小学的对比实验表明,分段式教学可使学生专注度提升32%。

-

家校协同教养方案 设计《课堂行为晴雨表》,每日记录孩子的专注时段和干扰因素,每周五放学前,教师用印章绘制"专注力曲线图"反馈给家长,建议家庭开展"静心一刻钟"训练:每天晚饭后全家共同阅读或拼图,逐步延长专注时间,北京某附小的跟踪调查显示,持续3个月的家庭训练能使孩子课堂静坐时间延长8分钟。

-

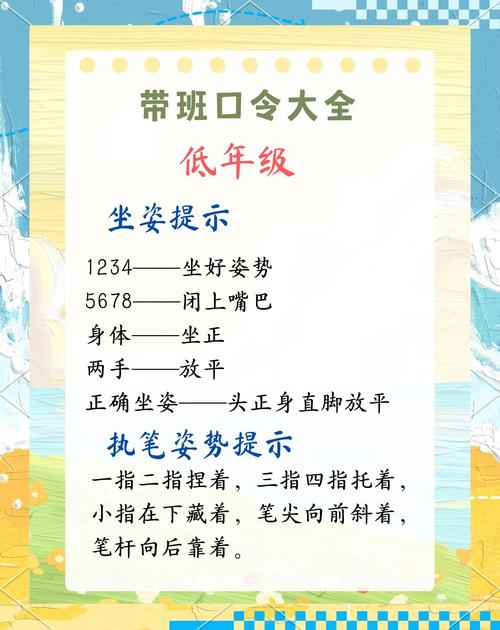

规则意识渐进培养 引入"课堂交通灯"概念:红灯区(教师讲授)需绝对安静,黄灯区(小组讨论)允许轻声交流,绿灯区(自由活动)可畅所欲言,配合使用"音量尺"教具,用直观的刻度帮助孩子理解说话音量标准,上海某示范校的实践表明,这种可视化规则能使课堂纪律问题减少60%。

-

个性化需求响应机制 为触觉型学习者准备减压握力球,允许他们在听讲时轻轻揉捏;为听觉敏感者提供降噪耳塞;给表达欲强的孩子设置"课堂小记者"角色,每天最后3分钟分享见闻,某教育机构的干预案例显示,个性化方案实施2周后,特殊需求儿童的课堂参与度提升至85%。

经典案例解析:小明变形记 7岁的小明入学时创下单节课说话53次的记录,教师观察发现,他总是在教师转身板书时找同学说话,家访得知小明是二胎家庭中的哥哥,长期通过大声说话吸引父母注意。

干预方案分三步实施:首先在板书时安排小明担任"纪律小督查",赋予他管理职责;其次设计"安静存钱罐",每保持安静10分钟投入1颗星星,集满10颗可兑换课间领操机会;最后建议家长每天设置20分钟"专属陪伴时间",三周后,小明说话次数降至8次/课,期末更获得"进步之星"称号。

教育者的自我修炼 面对课堂上的"小话痨",教师需要保持教育定力,某特级教师的经验值得借鉴:当孩子插话时,不要立即批评,而是走近轻抚其背,用眼神示意;课后单独沟通时蹲下保持平视,先倾听再引导,6岁儿童的前额叶皮层尚未发育完全,行为控制本就是需要反复练习的生活技能。

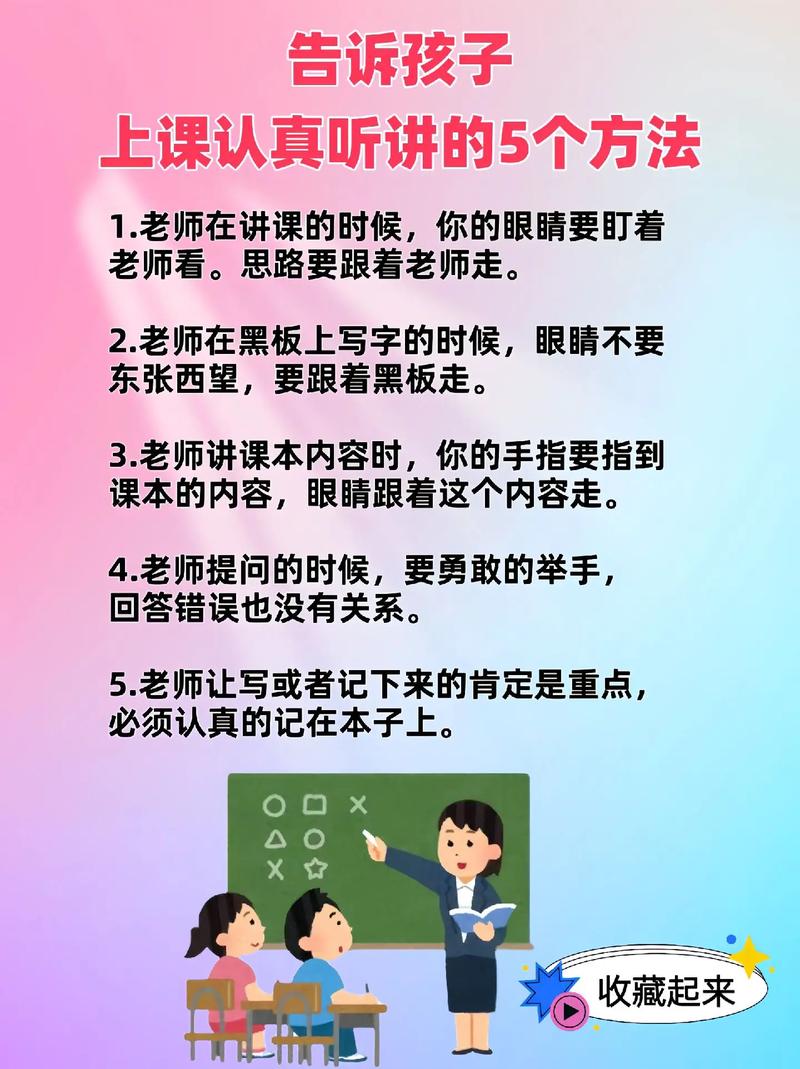

长效培养路线图 第一阶段(1-2周):建立课堂仪式感,通过固定口令如"小耳朵——认真听"培养条件反射; 第二阶段(3-4周):引入小组竞争机制,以"安静金字塔"小组积分激发集体荣誉感; 第三阶段(5-8周):开展"我是小老师"活动,让学生轮流讲解简单知识点,转化表达欲为学习动能; 第四阶段(9周后):启动"倾听马拉松"挑战,用累计时长兑换社会实践机会,将课堂习惯延伸至生活场景。

教育是静待花开的过程,面对爱说话的一年级生,我们需要像园丁修剪枝条般耐心,每个"小话痨"都是未被雕琢的璞玉,他们旺盛的表达欲终将在正确引导下,转化为终身受益的学习能力和社交智慧,当教室里的私语声渐渐变成举起的小手,我们会欣喜地看见:那些曾经让人头疼的"小麻雀",正在成长为懂得倾听与表达的白天鹅。