初中教室里此起彼伏的私语声,是每位教师都面临的现实挑战,面对这些总在课堂上"管不住嘴"的青春期少年,简单的训斥往往收效甚微,当我们深入观察这些孩子的行为模式时会发现,表面看似无序的课堂交流,实则折射出青春期特有的心理需求与成长密码。

解码课堂私语背后的心理图谱 处于12-15岁阶段的初中生,其生理发育速度远超心理成熟度,杏仁核的快速发育使情绪反应强烈,而前额叶皮质的滞后导致自控能力薄弱,这种生理结构的特殊状态,造就了"明知故犯"的典型行为特征。

从心理学视角分析,课堂交流行为往往承载着三重心理需求:其一,寻求同伴认同的社交渴求,通过即时互动获得群体归属感;其二,释放认知压力的情绪出口,面对学习困难时选择语言宣泄;其三,挑战权威的自我确认,通过突破规则试探个人边界,某重点中学的追踪研究显示,68%的课堂活跃者实质是未被满足关注需求的高敏感学生。

构建阶梯式干预体系

-

课堂契约的共建艺术 在开学初组织学生共同制定"课堂沟通公约",采用情景模拟方式呈现不同交流场景,例如将"有疑问时举手示意"细化为三个层级:眼神示意-手势沟通-简短提问,北京某实验中学的实践表明,参与制定的班级较传统管理方式,课堂纪律事件减少42%。

-

分层干预策略 对偶发性的轻声交流,可采用非语言干预:行注目礼、轻敲课桌、渐进式靠近,当出现持续性对话时,实施"三秒法则":暂停教学三秒,用沉默制造反思空间,随后通过提问将注意力导回课堂,对于故意扰乱者,可采用"选择式引导":"你现在需要到静思角调整状态,还是继续参与课堂讨论?"

-

教学形态的重构 将45分钟切割为"15分钟讲授+10分钟小组任务+5分钟展示"的模块化设计,某市教研团队开发的"思维可视化教学法",要求每个知识板块后设置小组可视化呈现环节,使表达欲望转化为学习产出,成功将无效交流降低57%。

从行为管理到心理建设 建立"情绪温度计"制度,允许学生在特定时段用便签记录想说的话,教师每日收取并针对性回复,开展"焦点解决短程治疗"(SFBT)谈话,用"什么时候你能更好控制自己?"替代"为什么总是说话",引导学生发现自我调控的成功经验。

实施"同伴督导计划",由学生自主组建课堂监督小组,采用轮值制记录有效发言次数,某校初二(3)班实行该制度后,不仅纪律问题改善,学生主动发言频次提升2.3倍,形成良性互动循环。

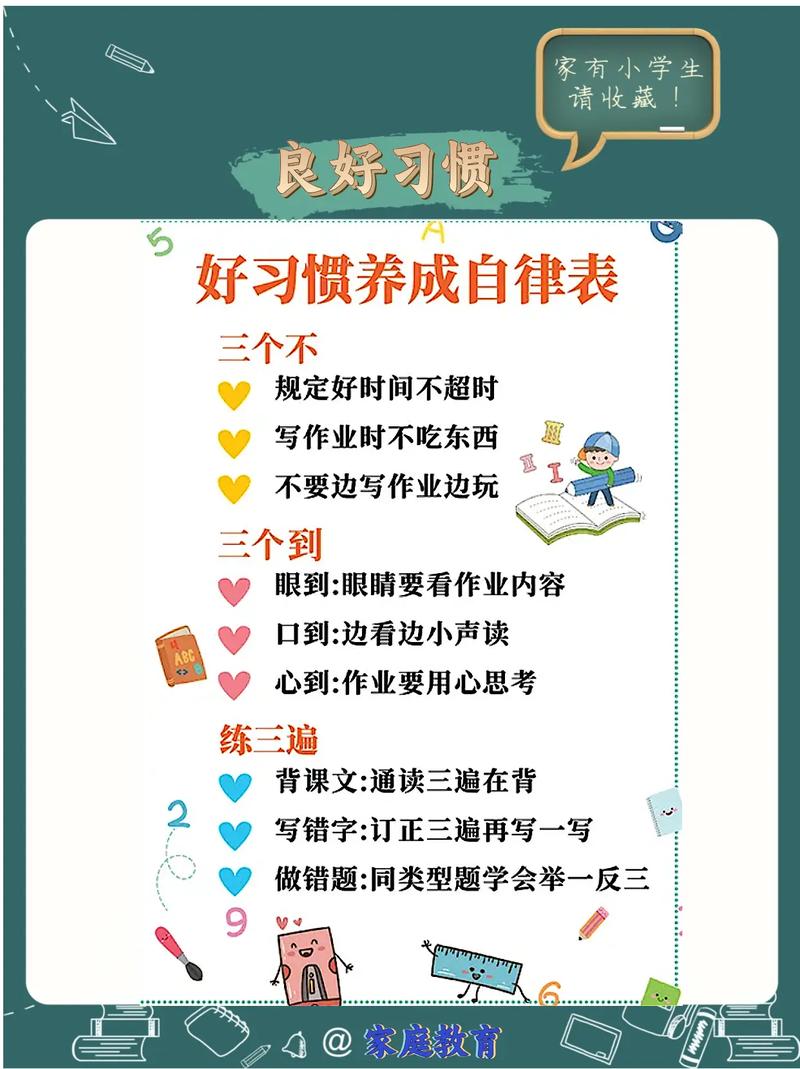

家校共育的协同机制 开发"21天习惯养成卡",家长每日记录孩子专注时长,教师对应标注课堂表现,通过可视化数据呈现进步轨迹,举办"亲子沟通工作坊",教授家长"三明治沟通法":肯定进步+指出问题+鼓励期待,避免粗暴压制导致逆反升级。

教师角色的认知升级 定期进行教学反思日志记录,区分"无效交流"与"有效互动",参加"青少年发展心理学"专题培训,掌握青春期大脑发育特征,某青年教师通过系统学习后,调整提问策略,使原先爱插话的学生转化为课堂讨论的"思维导火索"。

在这个信息过载的时代,初中生的表达欲望实则是亟待引导的思维火花,当我们用发展的眼光审视课堂私语现象,就会发现这恰是实施教育转化的珍贵契机,通过构建理解、引导、赋能的立体化教育生态,我们不仅能改善课堂纪律,更能培养出善表达、懂规则、会自控的新时代少年,教育的真谛,在于将每个"问题"转化为成长的阶梯,让看似喧闹的青春私语,最终谱写成和谐的生命乐章。