清晨七点的教学楼走廊里,六年级班主任李老师注意到学生小明的异常,这个曾经稳居班级前十名的孩子,此刻正蜷缩在楼梯拐角抹眼泪,翻开最近的单元测试卷,语文72分、数学68分的成绩与上学期期末相比直降20分,这样的场景正在全国多所小学上演,六年级学生群体性成绩下滑现象引发教育界的深度思考。

隐藏在成绩曲线背后的成长密码

某市教育研究院对12所小学的跟踪调查显示,六年级上学期出现成绩明显下滑的学生占比达37.6%,这种波动往往呈现出"V型"发展轨迹,在看似简单的分数变化背后,实则折射出青少年成长关键期的多重矛盾。

1、身心发展的"变速齿轮"

六年级学生平均年龄12岁,正处于青春前期向青春期过渡的敏感阶段,生理方面,身高年增长可达6-8厘米,脑前额叶皮质的重组导致情绪调控能力暂时性下降,心理层面,"准成人意识"的觉醒与认知能力的提升形成错位,某重点小学的心理咨询记录显示,六年级学生主动求助量是五年级的2.3倍,主要集中于注意力分散、情绪波动等问题。

2、学业压力的"阶梯式跃升"

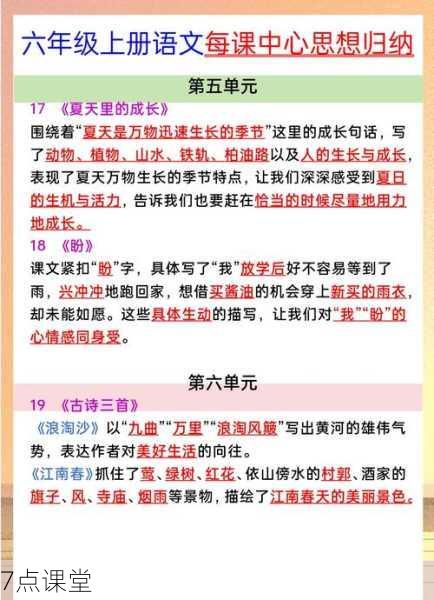

对比人教版教材,六年级数学开始系统接触立体几何与代数思维,语文阅读理解题字数从五年级的800字增至1200字,英语时态学习从4种扩展到8种,某培训机构的教学进度监测显示,六年级上学期知识密度较五年级增加40%,但课时量仅增加15%,这种结构性矛盾导致部分学生出现"知识消化不良"。

3、教育期待的"三重奏变调"

这个阶段往往汇集着教师的教学冲刺、家长的升学焦虑与学生的自我觉醒,某省会城市家长问卷调查显示,83%的六年级家长开始关注重点初中招生政策,46%的家庭增加课外辅导,但过度干预反而导致28%的学生产生逆反心理,某校教师访谈记录中,"上课走神""作业应付"成为高频词汇,这与学生自主意识增强形成微妙冲突。

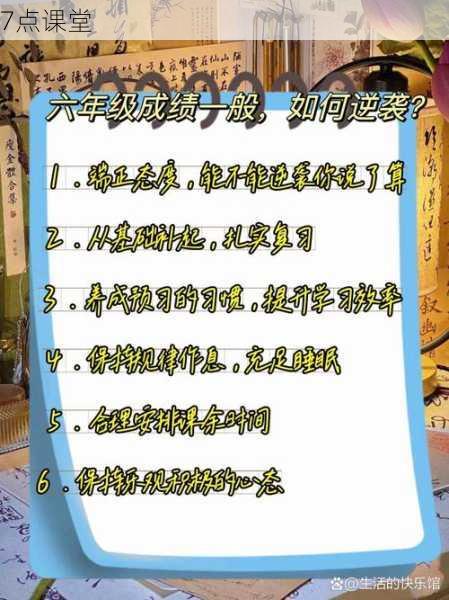

破解困局的系统化教育方案

面对复杂成因,需要构建"三维立体"干预体系,北京某示范校的实践表明,实施系统干预后,六年级学生成绩波动率可从35%降至12%,心理适应指数提升27个百分点。

1、教学维度的"精准滴灌"

(1)知识架构重组策略:采用"模块化+螺旋式"教学,将重要知识点分解为3-5个渐进式学习单元,例如立体几何教学,可从实物观察(1课时)到平面展开图制作(2课时),最后过渡到公式推导(3课时)。

(2)认知负荷调节方案:推行"20+15+5"课堂模式,即20分钟精讲、15分钟小组探究、5分钟思维导图整理,某实验班数据显示,该方法使知识留存率从45%提升至68%。

(3)差异化辅导机制:建立三级学习支持系统,对前10%学生设置思维拓展项目,中间70%实施错题银行管理,后20%开展基础巩固计划。

2、心理建设的"缓冲地带"

(1)认知重塑工作坊:通过"成长型思维训练",帮助学生理解暂时性挫折,某校设计的"大脑可塑性"实验课,让学生直观看到努力带来的神经连接变化。

(2)情绪管理课程:引入正念呼吸、情绪日记等工具,上海某小学的实践表明,每天10分钟正念训练可使焦虑指数下降42%。

(3)同伴支持系统:建立"学习搭档"制度,通过角色扮演、小组共学等方式构建支持网络,跟踪数据显示,参与学生的问题解决能力提升31%。

3、家校协同的"共育生态"

(1)家长教育实验室:开设"青春前期解码"系列讲座,涵盖营养学、沟通技巧等内容,广州某校的家长工作坊采用情景模拟教学,使亲子冲突率下降56%。

(2)数字素养培养计划:制定"3-2-1"电子设备使用规范(每天3次、每次不超过20分钟、保持1米距离),配合家庭媒体协议签订。

(3)成长档案云平台:建立包含学业数据、心理评估、特长发展的数字档案,实现家校信息实时共享,杭州某校的平台使用率达到92%,教师反馈效率提升40%。

教育重构中的曙光

在深圳某实验小学,经过系统干预的小雨同学这样描述她的转变:"现在遇到难题,我会先画思维导图,实在不懂就和同桌讨论,周末和爸爸打篮球时,我们会聊聊学校的新鲜事。"这种改变印证了教育的真谛——不是对抗成长规律,而是与之共舞。

教育工作者需要认识到,六年级的成绩波动恰似破茧前的阵痛,某教育学家说:"我们要做的不是消除波动,而是让波动成为成长的阶梯。"当教师开始用发展性评价替代分数焦虑,当家长学会用成长型对话取代责问,当课堂能够包容思维试错,教育的真正力量就会显现。

在这场静悄悄的教育变革中,我们看到的不仅是成绩曲线的回升,更是生命成长的拔节之声,这或许就是教育最动人的模样:在理解中共生,在支持中超越,让每个孩子都能找到属于自己的成长节奏。