当教育遭遇青春期的风暴

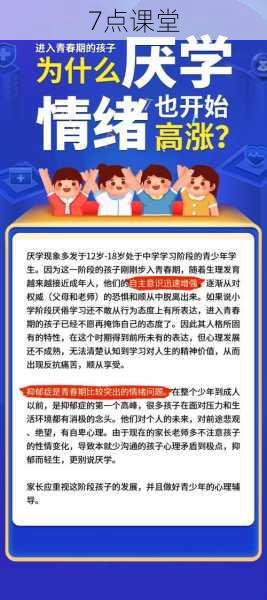

开学两个月,初中一年级的教室里暗流涌动,不少家长发现,原本乖巧的孩子突然对学习失去兴趣:作业潦草应付、上课频繁走神,甚至直言“读书没意思”,某一线城市重点中学的班主任坦言:“近三成初一新生存在明显厌学情绪,家长越焦虑,孩子越抗拒。”这种现象背后,是青春期身心巨变与教育环境转型的双重冲击,本文将从发展心理学和教育学角度,剖析厌学行为的深层逻辑,并提供切实可行的解决方案。

一、现象背后的“成长密码”:理解青春期厌学本质

1. 生理心理的“地震式”重构

12-14岁儿童正经历大脑前额叶皮质的二次发育,负责理性决策的脑区尚未成熟,而情绪中枢(杏仁核)异常活跃,这种神经发育的不平衡直接导致两个特征:情绪波动剧烈(易怒或抑郁)、价值判断感性化(“喜不喜欢”胜过“该不该做”),当孩子抱怨“数学老师讲课无聊”时,实际是大脑在抗拒需要抽象思维的新知识体系。

2. 学习模式的“断崖式”升级

小学阶段的“保姆式教学”突然转为中学的“自主探究模式”,要求学生在两年内完成三大跨越:

知识量激增:学科从3门增至7-9门,单日信息输入量提升300%

思维模式转型:具体运算(2+3=5)升级为形式运算(解代数方程)

评价体系变革:从“鼓励参与”转为“分层竞争”

某校心理辅导记录显示,67%的初一学生因无法适应这种转变而产生习得性无助,用“不想学”掩盖“学不会”的挫败感。

3. 家庭关系的“权力重构”

青春期被称为“心理断乳期”,孩子通过反抗权威确立自我边界,一位母亲曾困惑:“以前检查作业他都很配合,现在刚翻开练习本他就摔门而出。”这种对抗本质是孩子对“被当作幼儿管控”的抗议,当学习成为权力斗争的战场,知识本身反而沦为次要矛盾。

二、破解危机的四维行动策略

维度一:重建认知——从“病症思维”到“成长思维”

解码行为语言:当孩子说“读书没用”,可能表达的是“我看不到学习与生活的关联”,北京某重点中学的实践表明,将数学建模与游戏开发结合,能使抽象知识具象化,学生参与度提升40%。

重构评价体系:用“进步幅度雷达图”替代分数排名,突出个体成长轨迹,上海某初中引入“学科闯关制”,允许学生在薄弱科目重复挑战,显著降低焦虑水平。

维度二:重塑动机——点燃内在驱动力的三个火种

1、价值感锚定:通过职业体验日,让学生见证生物知识如何用于疫苗研发,历史思维怎样指导商业决策。

2、自主权归还:采用“学习合约”模式,孩子自主制定每日计划(如19:00-19:30完成数学作业),家长仅担任顾问角色。

3、成就感营造:为每个学科设置“微目标”(如英语每天记住5个新词组),达成后获得非物质奖励(延长游戏时间20分钟)。

维度三:重构家庭生态——从“监管者”到“支持者”的转型

沟通模式升级:用“我观察到+我感受到+我建议”替代质问(例:“最近作业错误率升高,妈妈担心你跟不上进度,需要帮你找些专题练习吗?”)

情绪缓冲区建设:设立每日15分钟“无评价时间”,全家人只分享趣事不讨论学习,海淀区家庭教育跟踪数据显示,实施该策略的家庭,亲子冲突减少58%。

维度四:构建支持系统——打造成长共同体

同伴互助机制:组建4人学习小组,通过“知识擂台赛”等方式将竞争转化为合作。

教师协作网络:定期与学科教师沟通,聚焦具体困难(如几何证明题思路卡点),避免空泛的“多努力”式说教。

专业资源介入:对于持续两周以上的情绪低落、睡眠紊乱,及时寻求心理咨询师帮助,某教育机构开发的“青少年学习力评估系统”,能通过20分钟游戏化测试精准定位认知短板。

三、特别警示:三大教育雷区

1、过度共情陷阱:“不想学就不学”的放任态度,可能强化逃避行为。

2、负向强化误区:反复强调“考不上高中就去搬砖”,会加剧抑郁风险。

3、单一维度评价:仅用成绩衡量成长价值,会关闭其他潜能发展通道。

在风暴中培育韧性之花

青春期厌学如同台风过境,摧毁的往往是陈旧的教育模式,当我们放下“必须立刻改变”的焦虑,转而搭建“允许试错”的成长支架时,那些看似叛逆的行为终将转化为突破自我的力量,就像某位成功渡过危机的学生所说:“当时觉得全世界都在逼我,直到妈妈说她更想要个快乐的女儿,而不是完美的分数——那一刻,我才真正开始为自己学习。”教育从来不是对抗风暴,而是教会孩子建造属于自己的方舟。