(全文约2450字)

教育现场的真实困境

"我再也不想去上学了!"十岁的小雨把书包重重摔在地上,眼眶通红地对着母亲哭喊,这场爆发的导火索是数学老师当众批评她"连基础题都做错",这样的情况并非个例,根据2023年基础教育质量监测报告显示,全国有32.7%的中小学生曾对某位任课教师产生过抵触情绪,这种师生矛盾如果处理不当,不仅影响学业成绩,更可能造成长期的心理创伤。

理解情绪背后的深层密码

当孩子表达对老师的厌恶时,家长切忌简单归因于"不懂事"或"没礼貌",每个负面情绪背后都隐藏着需要解读的密码,12岁的男孩小杰因为总被语文老师点名朗读课文而抗拒上学,深层原因是他患有轻微的阅读障碍;初中女生小美对班主任的反感,源于老师无意间触碰了她原生家庭的情感创伤。

教育心理学研究表明,学生对教师的抵触情绪通常源于三大诱因:情感创伤型(42%)、认知偏差型(35%)、价值冲突型(23%),这些情绪往往通过具体事件显现,但本质是师生互动模式、个性特征、教育理念等复杂因素的综合作用。

家长介入的黄金法则

面对孩子的抵触情绪,家长需要遵循"三阶处理法":

1、情绪接纳阶段

• 创造安全环境:选择孩子放松的晚餐后或睡前时间

• 运用积极倾听:用"我注意到你最近..."代替质问

• 情绪标注技巧:"听起来这件事让你感到特别委屈"

案例示范:

当孩子说"王老师就是故意针对我"时,不要立即否定,而是回应:"被针对的感觉一定很难受,能和妈妈说说具体发生了什么事吗?"

2、理性分析阶段

• 引导多维度归因:帮助孩子区分"老师行为"与"个人意图"

• 建立事实核查机制:用"五何法"(何时、何地、何人、何事、何因)还原事件

• 引入换位思考训练:通过角色扮演理解教师立场

实用工具:

制作"情绪温度计",让孩子用1-10分量化对老师的负面感受,并标注具体触发事件,帮助识别核心矛盾点。

3、行动干预阶段

• 家校沟通策略:提前准备具体事例,以"共同帮助孩子成长"为沟通基调

• 心理调适方法:教授"情绪ABC理论",改变对事件的认知评价

• 建立支持系统:联系学校心理教师或组织学习小组

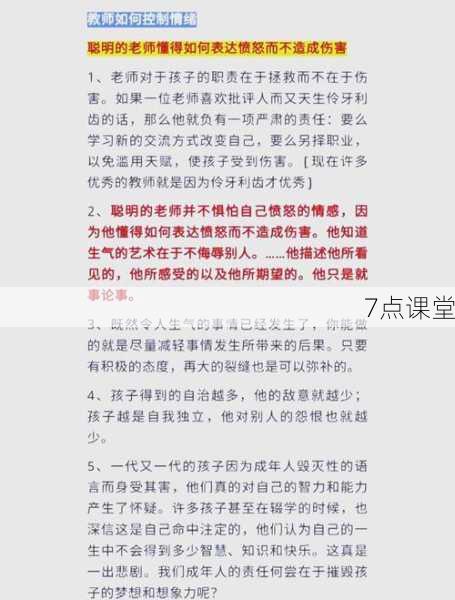

教师视角的换位思考

某重点中学教龄15年的李老师坦言:"有时候严格要求反而被误解为刁难。"教师群体面临的教学压力常被忽视:平均每天4小时的备课量、应对50个个性迥异的学生、完成各种考核指标,当家长带着理解的心态沟通时,76%的教师表示愿意调整教育方式。

构建良性互动的长效机制

1、建立成长型思维:将师生矛盾视为培养抗挫力的机会

2、培养情绪表达能力:通过"我信息"句式(我感到...因为...我希望...)沟通

3、创设积极体验:主动发现老师的闪光点并强化正向记忆

4、发展支持性关系:鼓励参与教师指导的课外活动

特殊情况的处理预案

当遇到师德问题或教育暴力时,家长需要:

• 完整保留证据(录音、作业本、聊天记录等)

• 按程序逐级反馈(班主任→年级主任→校务处→教育局)

• 必要时寻求法律帮助(保留医疗记录和心理评估报告)

• 做好孩子的心理隔离(暂时调班或居家学习)

教育共同体的构建之道

北京市某实验小学推行的"三方会谈"制度值得借鉴:每学期安排家长、学生、教师共同参与的座谈会,通过结构化沟通模板(学习目标→困惑反馈→改进计划)化解潜在矛盾,实施三年来,师生冲突事件下降67%,家长满意度提升至92%。

处理孩子对老师的抵触情绪,本质上是在培养其社会适应能力和情绪管理智慧,当10岁的小雨在母亲引导下,鼓起勇气向数学老师说明"当众批评让我很难堪"后,意外收获了老师的道歉和特别的课后辅导,这个案例提醒我们:教育的真谛不在于消除所有矛盾,而在于教会孩子在冲突中成长,将人际摩擦转化为理解他人、完善自我的珍贵契机,家长作为关键桥梁,既要成为孩子的情感港湾,也要做理性导航的智者,最终帮助年轻的生命在真实的师生互动中,学会接纳差异、化解矛盾、向阳生长。