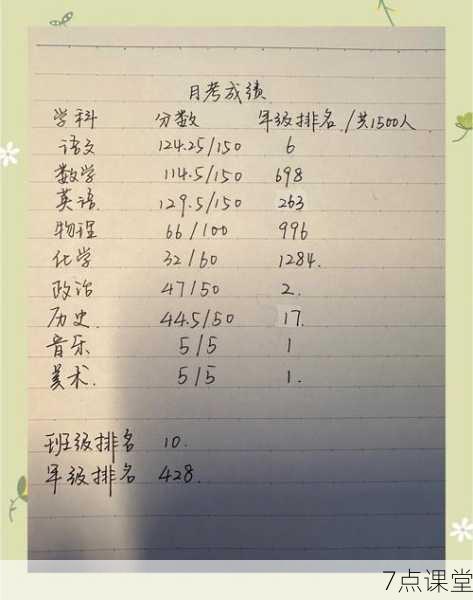

八月的午后,王女士在整理儿子小升初的试卷时,手指不自觉地颤抖——连续三个学期的数学成绩单上,红笔标注的分数从92分跌落到78分,最近一次月考更是只有65分,这个曾经在奥数班获奖的孩子,如今看到数学作业本就会躲进房间,这样的场景正在无数家庭上演,教育部2023年学业质量监测报告显示,初中阶段数学学科两级分化现象较五年前加剧了38%,焦虑的家长们在补习班与题海战术中疲于奔命,却往往收效甚微。

诊断问题根源:比分数更重要的预警信号

当数学成绩出现滑坡时,家长首先要成为敏锐的观察者,北京师范大学认知神经科学实验室的跟踪研究发现,数学能力退化往往伴随三个典型特征:计算错误率突然增高、应用题理解时间延长、几何图形空间想象能力减弱,这些表象背后,可能隐藏着更深层的问题。

以初二学生小明的案例为例,家长最初只注意到他作业错误增多,直到数学老师反馈"连基本公式都要翻书查找",才发现孩子早已丧失知识体系的完整性,这种情况常见于阶段性知识断层,比如小学分数运算不扎实会影响初中方程学习,而函数概念模糊必然导致高中解析几何困难。

更隐蔽的是心理层面的变化,上海青少年心理咨询中心的数据显示,47%的数学焦虑症始于某次公开的学业挫败,当孩子频繁出现"我天生学不好数学"的自我否定,或出现逃避作业、考试前躯体化症状(如头痛、腹痛),说明已形成负面心理暗示闭环。

重建学习信心的四维策略

在诊断具体问题后,家长需要化身学习教练,采用科学的干预策略,东京大学教育学部提出的"脚手架教学法"强调,要从最近发展区(ZPD)切入,建立可实现的短期目标。

1、知识回溯:用思维导图重构体系

准备三色荧光笔和白板,引导孩子绘制数学知识树,绿色标注完全掌握的内容,黄色标记模糊概念,红色圈出完全陌生的领域,某培训机构对300名学员的跟踪显示,通过视觉化梳理,83%的学生能自主发现知识断点,这种参与感远胜被动接受补习。

2、错题银行的智慧运营

摒弃机械的错题抄写,建立"错误类型分析表",将错题按概念不清(30%)、计算失误(25%)、审题偏差(20%)、思维盲区(15%)、心理因素(10%)分类标注,杭州某重点中学的实验班采用此法后,同类错误重复率下降72%。

3、生活数学的场景浸润

在超市购物时让孩子计算折扣优惠,装修时共同测量房间面积,旅游途中探讨导航的最佳路径,这种具象化学习能激活大脑的基底神经节,斯坦福大学脑科学研究中心证实,情境式记忆的留存率是纸面练习的3倍。

4、阶梯式挑战设计

参考游戏化学习原理,将练习分为青铜(基础题)、白银(变式题)、黄金(综合题)三个段位,每次练习从青铜级开始,积累足够"经验值"再升级,这种设计既保护自尊心,又满足征服欲,广州某培训机构采用该模式后,学生主动练习时长增加40%。

破解常见误区的关键认知

许多家长在焦虑中容易陷入补救误区,华东师范大学课程研究所的调研显示,最典型的三个错误应对方式是:盲目增加补习时长(64%)、购买超纲教辅(52%)、与其他孩子比较(48%),这些做法往往适得其反,加剧孩子的厌学情绪。

正确做法是建立"三不原则":不比较——每个孩子的数学认知路径具有独特性;不打断——当孩子解题时保持观察距离;不替代——即便知道正确答案也要引导其自主发现,著名数学特级教师张宏伟的跟踪案例表明,遵守"三不原则"的家庭,孩子数学恢复周期平均缩短2个月。

构建支持系统的多方联动

数学能力的重建需要家校社协同发力,建议家长定期与教师沟通时,不要停留在分数层面,而要聚焦三个核心问题:课堂参与度如何?作业完成质量怎样?是否存在特定的知识卡点?北京海淀区某重点初中实施的"精准学情反馈"机制,使家校沟通有效率提升60%。

同时要善用技术工具而非依赖技术,推荐使用可汗学院(Khan Academy)的个性化学习路径,或"洋葱数学"的情景化微课,但需严格控制单次使用时长在20分钟内,麻省理工学院教育技术实验室提醒,数字化学习必须与线下实践形成闭环才有效益。

长期维系的数学素养培育

当成绩回升到合理区间后,培养真正的数学思维成为关键,建议引入三种思维训练:每周一次的"数学茶话会"讨论趣味数学史,每月完成一个跨学科项目(如用统计知识分析家庭用电模式),每学期参加一次数学建模活动(如规划春游最优路线)。

日本数学家小平邦彦的成长经历印证了这种培养方式的价值,他童年时通过观察庭院石灯笼的影子变化理解几何投影,帮母亲核算杂货店账目培养出敏锐的数感,这些生活浸润最终成就了菲尔兹奖得主的数学直觉。

数学成绩下滑不是灾难,而是孩子发出的成长信号,它可能预示着认知方式的转型需求,或是思维升级前的必要阵痛,在朝阳区某重点小学的跟踪研究中,那些经历过显著成绩波动但获得科学引导的孩子,后期在逻辑推理、问题解决等核心素养上的表现,反而优于持续高分群体,每个孩子都携带着独特的数学基因,家长要做的不是强行矫正,而是帮他们找到打开思维之锁的密码,当书房里的台灯再次亮起时,我们期待的不应只是试卷上的红色分数,更是孩子眼中重新点燃的求知光芒。