一、高一压力背后的真实困境:当少年遭遇"成长断崖期"

高一新生的压力指数在开学两个月后普遍达到峰值,这个现象背后是多重压力的叠加效应,北京某重点中学的心理咨询室数据显示,每年10-11月接待的高一新生咨询量是其他月份的3倍,这个阶段的学生不仅要应对陡增的学业压力,更要面对三重成长挑战:

学习模式的颠覆性转变

初中阶段的"保姆式教学"突然转变为高中的"自主探究式学习",教学进度加快30%,单科知识量增加50%,数学从具体运算转向抽象思维,物理从现象认知升级为模型建构,英语词汇量要求翻倍,这种知识体系的断层让很多学生产生"课堂听懂了,作业不会做"的认知困境。

社交生态的剧烈重构

重点高中里,曾经的区县尖子生云集,班级排名洗牌带来心理落差,某示范高中调查显示,72%的高一新生入学后排名下滑超过20个名次,寄宿制学校的人际关系更为复杂,青春期特有的敏感与竞争压力交织,容易引发社交焦虑。

自我认知的破碎重建

身体发育加速与心理成熟滞后的矛盾日益凸显,脑科学研究表明,16岁青少年前额叶皮层仅发育完成80%,情绪控制能力薄弱,当现实表现与理想自我产生差距时,容易陷入自我否定循环,这是抑郁情绪的高发诱因。

二、沟通雷区警示:这些"好心"为何总让孩子更沉默

情感隔离型沟通

"考这点分还好意思哭?"这类否定情绪的言语,会激活青少年的杏仁核防御机制,心理学实验证明,当情绪被否定时,大脑认知功能会暂时关闭,这正是孩子"拒绝沟通"的神经科学解释。

虚假共情式对话

"妈妈理解你的压力"紧接着"但是你要...",这种转折句式会让青少年产生被操控感,发展心理学指出,16岁青少年对成人话语的真实性判断力接近成熟,能敏锐识别套路式安慰。

问题解决型回应

孩子抱怨课业繁重时,家长立即给出"找家教""做错题本"等解决方案,这相当于用成年人的认知框架强行破解青少年的情感困境,会造成"情感冻结"效应,脑成像研究显示,这种回应会降低前额叶的血氧供给,加剧情绪波动。

三、建立情感联结的五个沟通阶梯

创设安全的心理空间

选择非正式对话场景:放学路上的车内空间、周末晨跑时的并行交谈,斯坦福大学研究发现,肩并肩的交流姿势比面对面降低37%的心理防御,对话前进行3分钟"情绪暖机":"看你最近常听周杰伦的歌,是不是在怀念初中时光?"

解码情绪暗语系统

当孩子说"作业多得要死",不是在陈述事实而是表达情绪,此时有效回应是:"这么多任务压下来,是不是觉得很无助?"这种情绪镜映能激活大脑镜像神经元,建立情感共鸣,要避免"大家不都这样"的横向比较,这会切断情感联结。

实施三级倾听策略

初级倾听:注视、点头等肢体反馈;中级倾听:"后来呢?"的鼓励性追问;高级倾听:"你当时是不是觉得..."的情感诠释,每提升一级,青少年的倾诉时长平均增加8分钟,关键要克制"即时评判"冲动,让沉默也成为对话的一部分。

启动成长型对话模式

将"为什么考这么差"转为"这次考试给了我们什么新发现";把"必须考上985"变成"我们可以一起探索哪些可能性",这种认知重构能降低52%的压力激素皮质醇分泌,分享自身青春期的挫败经历,能建立平等的情感联盟。

构建支持性反馈系统

定期进行"压力温度计"评估:用1-10分量化压力值,当达到7分时启动"减压方案":暂停晚自习、进行30分钟正念练习,与孩子共同制定"压力应急预案",包括即时可用的情绪调节技巧清单。

四、特殊情境的沟通策略工具箱

考试失利后的黄金48小时

前12小时:提供物理安慰(拥抱、热饮)而非语言安慰;第13-24小时:引导叙事治疗"如果重来会调整哪些环节";第25-48小时:共同制定微改进计划,每次聚焦1个提升点。

手机依赖的破局对话

避免道德批判,改用好奇探寻:"这个游戏最吸引你的是什么?"借鉴成瘾心理学原理,用"15分钟分段使用法"替代绝对禁止,引入"家庭数字排毒时间",共同践行契约精神。

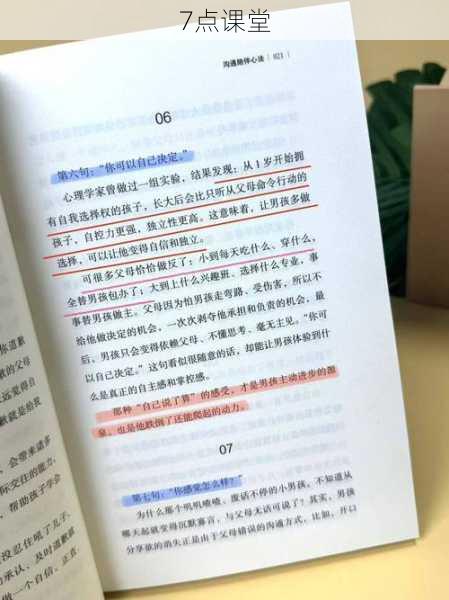

早恋话题的智慧应对

采用"三明治沟通法":肯定情感体验→讨论责任边界→强化支持系统,分享《少年维特之烦恼》等文学作品,将朦胧情感升华为成长养分,定期举办家庭观影会,通过剧情讨论渗透价值观。

五、重塑家庭支持系统的三个维度

节奏调整:实施"90分钟学习单元"

参照青少年注意力曲线,将晚间学习划分为90分钟模块,间隔插入15分钟运动时段,研究显示,这种安排能提升34%的记忆巩固效率。

环境改造:打造"第三空间"

在家庭中设置非学习功能区,如阅读角、手工台,定期组织家庭烘焙、拼图之夜等活动,创造压力释放的出口,这些共同经历能累积积极情感账户。

资源整合:构建支持网络

与任课教师建立月度沟通机制,不是询问成绩而是了解学习状态,组建家长互助小组,但避免成为"焦虑传播链",必要时引入专业心理咨询,将其正常化为"心理体检"。

在这个充满挑战的成长阶段,家长的沟通智慧不在于消除压力,而在于教会孩子与压力共处,当我们放下解决问题的执念,转而在情绪的惊涛骇浪中成为稳定的锚点,这才是青春期最珍贵的礼物,那个摔门而入的少年,需要的不是人生导师,而是穿越暴风雨时始终亮着灯的港湾。