窗外的梧桐叶沙沙作响,林女士握着手机的手却在微微发抖,家长群里刚公布了期中考试成绩单,儿子的数学分数又跌破了及格线,这已经是连续第三个学期成绩垫底,补习班换了三家,家教老师来了又走,她看着书桌前垂头写作业的孩子,忽然觉得眼前这个朝夕相处的身影变得陌生起来,这样的场景正在无数中国家庭里反复上演,成绩单上的数字仿佛成了衡量孩子价值的唯一标尺,将本该温暖的亲子关系冻结成冰。

突破认知盲区:成绩只是表象的冰山一角

当孩子的成绩单屡屡亮起红灯时,多数家长的第一反应是寻找解题技巧或补习资源,北京师范大学教育心理研究团队追踪调查了500个学困生家庭,发现82%的家长将注意力集中在知识漏洞修补,却忽视了更为关键的非智力因素,这些孩子中,68%存在不同程度的注意力障碍,45%表现出明显的情绪焦虑,更有31%的初中生坦言"每天最害怕的是回家面对父母失望的眼神"。

在上海市某重点中学,班主任王老师讲述了一个典型案例:初二学生小宇的成绩从班级前10名骤降至倒数,家长斥巨资聘请三位名师轮番辅导却收效甚微,直到心理咨询师介入,才发现孩子长期承受着父母离异的心理创伤,注意力根本无法集中在学业上,这个案例揭示了一个残酷真相——当我们执着于提高分数时,可能正在错过孩子发出的求救信号。

二、重塑家庭生态:从"成绩监工"到"成长伙伴"

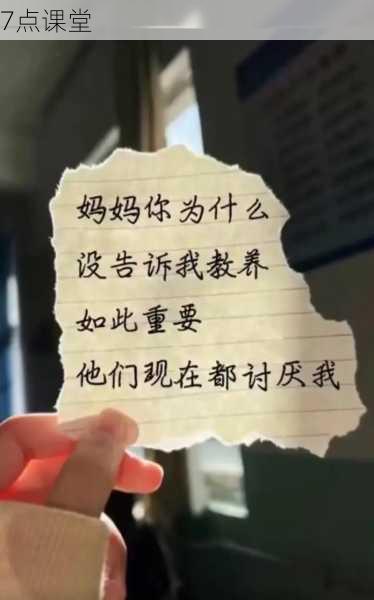

海淀区家庭教育指导中心的咨询记录显示,79%的学困生家庭存在过度干预现象,家长们的焦虑往往通过"直升机式"育儿表现出来:全天候监控作业进度,严格限制娱乐时间,频繁检查书包和手机,这种高压管理短期内可能带来成绩波动,却会永久性损伤孩子的自主学习能力。

教育专家李教授曾跟踪观察两组家庭:A组父母每天陪读3小时,严格监督每个学习环节;B组父母每周固定三个晚上与孩子进行非学业话题的深度交流,三年后,B组孩子的学业进步幅度是A组的2.3倍,且表现出更强的抗压能力和创新思维,这印证了心理学中的"自我决定理论"——当孩子感受到充分的心理安全时,内在驱动力才会真正觉醒。

构建支持系统:多元智能的发现与培育

在杭州某实验学校的创新教育项目中,教师们用半年时间对"后进生"进行多元智能评估,结果令人震惊:被传统教育体系定义为"差生"的孩子中,23%具有突出的空间智能,18%展现出惊人的音乐天赋,还有12%在人际交往智能上远超同龄人,这些发现促使学校创建了跨学科项目制学习小组,让每个孩子都能在擅长的领域获得成就感。

来自成都的案例更具启发性:初中生小雨连续三年数学不及格,却在父亲的车库里拆装了三十多台废旧电器,当父母不再强迫她参加奥数培训,转而支持她组建机器人社团后,这个曾经的"学困生"不仅在全国青少年科技创新大赛中获奖,文化课成绩也奇迹般提升了40%,这个转变揭示的教育真谛是:每个孩子都是等待破茧的蝴蝶,需要的不是统一的模具,而是适合的成长空间。

专业干预路径:当家庭需要外援时

当孩子的学习困境持续超过六个月,并伴有情绪低落、社交退缩等迹象时,专业力量的介入变得至关重要,北京儿童医院学习障碍门诊的数据显示,约有15%的学困生存在未被识别的神经发育问题,如注意力缺陷多动障碍(ADHD)或特定学习障碍(SLD),这些需要医学干预的情况,仅靠家庭教育调整难以根本改善。

在某三甲医院的儿童心理科,医生们开发出"三位一体"干预方案:通过脑功能评估找出生理因素,配合认知行为疗法改善学习策略,同时指导家长建立支持性沟通模式,参与该项目的家庭中,有76%在三个月内观察到显著改善,这提醒我们,教育不仅是艺术,更是需要专业支撑的科学。

夜色渐深,林女士轻轻推开孩子的房门,书桌上的台灯映出儿子专注的侧脸,他正在搭建一个复杂的乐高模型,眼神中跳动着久违的光彩。"妈妈,你看这个传动装置..."听着孩子兴奋的讲解,她忽然明白,那个让她焦虑的成绩单,不过是孩子生命图谱中的一个小小坐标,真正的教育,应该是在无数个这样的夜晚,守护着属于每个孩子的独特星光。

当我们放下对分数的执着凝视,开始看见成绩背后的完整生命,教育的奇迹往往就此发生,那些暂时落后的孩子,需要的不是更严厉的鞭策,而是父母用智慧与爱搭建的成长阶梯,因为最终决定人生高度的,从来不是某张试卷上的分数,而是刻在灵魂深处的自信与勇气,这或许就是教育最本真的模样——在守望与等待中,见证生命自然而美好的绽放。