清晨六点半,张女士的客厅里弥漫着一股无声的硝烟味道,她站在儿子紧闭的卧室门外,徒劳地一遍遍呼唤着名字,声音从温和逐渐变为急促,房间里却只传来一阵被褥翻动的窸窣声,之后又陷入沉寂,时针冷酷地逼近七点,张女士心中的焦灼感越来越强烈——这已经是儿子这周第三次迟到了,她感到疲惫而茫然:为什么孩子会这样?她到底哪里做错了?面对孩子迟到的困境,无数家长都曾像张女士一样深陷于焦虑与无力感交织的泥潭里,却常常忽视了问题的深层脉络。

许多家长的第一反应常常是简单地将迟到归结为“懒惰”或“态度问题”,认定这是孩子缺乏责任感的直接表现,这种标签式的判断不仅无法触及问题的核心,反而可能将亲子关系推向紧张的对立面。迟到并非一个孤立的行为事件,而更像是一面镜子,映照出青春期中复杂交织的心理、生理与环境困境。

科学认知是解困的基础。 青春期的生理规律不容忽视,研究证明,青少年昼夜节律的转变使他们自然倾向于晚睡晚起,清晨时段正是他们生物钟设定的“深度睡眠区”,斯坦福大学睡眠研究中心的数据令人深思:近80%的高中生在早晨7点前起床时,其生理状态其实相当于成年人凌晨4、5点被迫起床时的状态,当孩子挣扎着在清晨的黑暗中起床时,他们对抗的不仅是困意,更是身体内在的生物节奏——这并非意志薄弱的表现,而是一种生理上的现实困境。

生理因素并非全部。 心理层面的问题同样需要细致审视,持续的迟到有时是压力下无声的呼救,当学业重担持续积累、人际关系复杂难解或家庭氛围压抑沉重时,迟到可能转化为一种消极的自我防护机制——以拖延上学来短暂回避压力源,若孩子在其他方面也表现出明显的兴趣减退、情绪低落或回避社交等迹象,家长更需警惕潜在的心理困扰。

环境因素同样扮演关键角色。 家庭作息安排若缺乏一致性,或早晨流程混乱低效,都可能让每个清晨成为一场令人疲惫的“战斗”,学校环境中的隐形压力也不容忽视:过长的通勤时间、过于严苛的迟到惩罚制度、甚至校园氛围带来的无形压力,都可能成为压倒孩子的最后一根稻草。

面对孩子迟到的困境,家长需要一套系统化的解决策略:

紧急处置:破解“清晨战场”

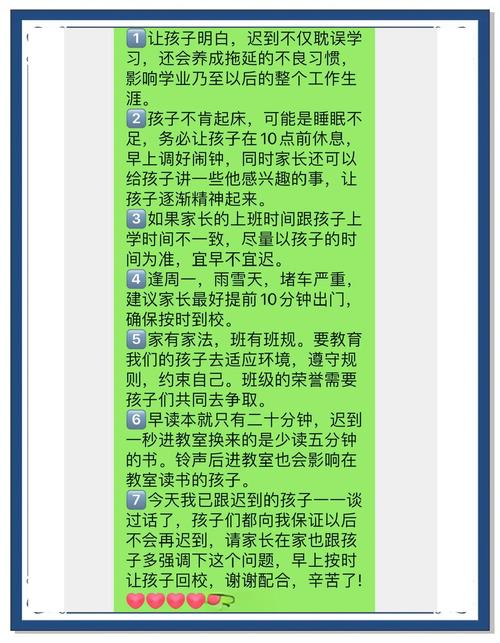

- 家庭作息“协同校准”: 与孩子共同协商并制定切实可行的就寝与起床时间表,特别是周末,也需避免作息时间过度紊乱,以免加剧“社交时差”效应,全家共同遵守这一时间框架,营造同步的生活节奏。

- 优化晨间流程: 将早餐准备、物品整理等事务前移至前一晚完成,显著减少早晨的决策负担与时间压力,甚至可以尝试让孩子在可承受范围内承担一次迟到的自然结果,体验其带来的真实影响。

- 升级唤醒策略: 尝试使用渐进式唤醒灯(模拟日出光线),或在孩子起床前播放节奏舒缓但能提升注意力的音乐,替代刺耳的闹铃声,协助孩子更平缓地过渡到清醒状态。

中期建设:构筑健康系统

- 睡眠质量提升计划: 创造利于睡眠的物理环境(黑暗、安静、凉爽),共同设定并坚守“屏幕宵禁”时间(睡前一小时远离电子设备),建立放松身心的睡前仪式(如阅读、冥想、热水澡),确保床垫和枕头舒适,符合人体工学要求。

- 目标感与价值感联结: 引导孩子探索清晨时间的个人意义,是用于安静阅读、晨间锻炼,还是专注完成一项小任务?帮助孩子看到早晨对实现其个人目标(如提升成绩、发展爱好、保持良好状态)的独特价值。

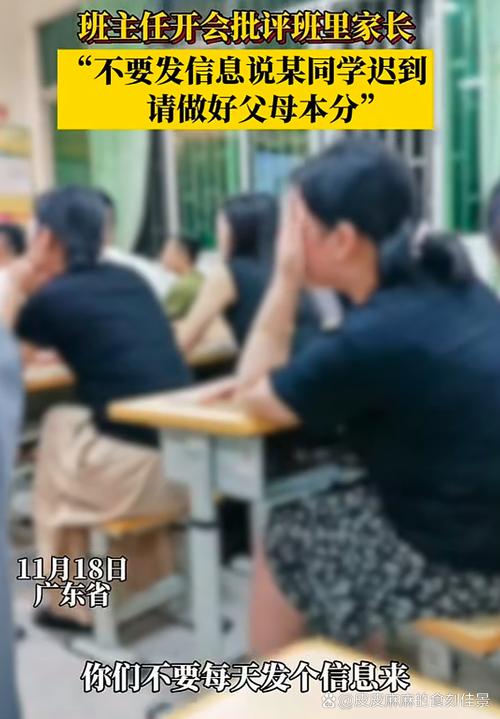

- 家校协同沟通: 主动与班主任或学校心理老师建立开放、坦诚的沟通渠道,了解孩子在学校的真实状态和行为表现,共同探讨迟到的可能诱因,并寻求学校的理解或可能的支持性调整(如允许孩子偶尔稍晚到校),告知老师家庭正在采取的措施,争取配合。

长期赋能:激发内在动力

- 倾听与理解优先: 在情绪平稳的时刻,以开放、不评判的态度与孩子对话:“我注意到最近早晨上学时间有些紧张,能和我聊聊早上是什么感觉吗?有什么事情让你觉得特别困难吗?” 这种沟通的核心在于真诚倾听孩子表达背后的情绪和需求。

- 共同决策与责任转移: 邀请孩子成为解决迟到问题的合作者:“关于按时起床这件事,你觉得我们可以一起做些什么改变?” 引导孩子提出解决方案,共同评估可行性并制定具体执行步骤,逐步将管理时间的责任交还给孩子,家长角色转变为支持者和提醒者。

- 聚焦积极反馈: 敏锐发现并真诚肯定孩子每一个微小的进步和付出的努力:“今天闹钟一响你就尝试坐起来了,这需要很大的决心,真棒!” 积极强化有助于孩子积累成功体验,增强持续改进的信心。

李女士曾深陷儿子持续迟到的困局,在尝试了各种训斥和惩罚无效后,她改变了策略,一个周末的下午,她平静地询问儿子:“早晨对你来说最困难的部分是什么?” 儿子坦言:“就是觉得特别累,眼睛根本睁不开,想到要面对一整天……就只想躲进被子里。” 李女士没有急于反驳,而是与儿子一起查阅了青少年睡眠需求的资料,共同制定了新的作息表,并同意儿子在完成作业后享有一定的自由支配时间作为激励,她简化了早晨流程,提前准备好衣物和早餐,虽然过程并非一帆风顺,但几周后,迟到的频率显著下降,更关键的是,儿子感受到了被理解和支持,亲子关系也得以修复。

教育不是一场关于时间刻度的精准较量,而是一段关于生命状态的温暖守望。 当孩子一次次在晨光中迟到,真正考验的并非父母的权威,而是我们理解复杂人性的能力,唯有穿越表象的焦虑,看见行为背后那个在成长阵痛中摸索的灵魂,才能用科学的方法与真诚的陪伴,将迟到困局转化为亲子共同成长的契机。

每一个挣扎着不愿醒来的清晨,都可能是青春寻找自身节律的无声宣言。