——孩子上大学了,家长怎么引导

宿舍楼下,行李箱的滚轮声渐行渐远,看着那个熟悉身影融入报到的人群,母亲王女士的手悬在半空,一句“晚上记得视频”最终没喊出口,心头却像空了一块,父亲站在一旁,手机屏幕上是刚搜索的“大一新生防骗指南”,这样的场景,在九月的大学校门前反复上演——孩子展翅高飞,父母的心却悬在了半空,既欣慰又无措。

大学,远非人生竞技的终点奖杯,而是一个全新且充满挑战的成长训练场,孩子于此开始真正学习掌控自我,而父母的角色亦需经历一场静水深流的蜕变:从事事操办的“舵手”,转变为孩子人生航程中坚定而智慧的“灯塔”,如何完成这一关键转身?以下便是基于发展心理学与教育实践的深入思考。

父母心理调适:先安顿自己的心湖

当孩子离家,许多父母首先经历的是一场自我价值的无声震荡,过去十八年,“父母”的身份如同每日呼吸般自然,空巢”骤然降临,失落与焦虑常如潮汐般悄然涨落。

- 正视“分离焦虑”: 请坦然承认并接纳自己的不舍与担忧,这本是深沉爱意的自然延伸,心理学中的“分离个体化”理论指出,健康的分离有助于双方独立人格的最终形成,若这种情绪长期盘踞影响生活,主动寻求支持或拓展兴趣点,实为明智之举——无论是重拾画笔,还是加入徒步社群,让生活拥有新的支点。

- 警惕“情感转移”: 避免将全部情感重心和期望孤注一掷地投射到孩子身上,曾有一位母亲每天固定三个电话追问孩子三餐细节,最终换来一句疲惫的“妈妈,别烦我了”,过度关注实则是自身焦虑的外化,孩子需要空间呼吸,你也需要找回属于自己的生活韵律。

- 克服“失控恐慌”: 从细致入微的日常照料者到“远程观察者”,心理落差难免,理解并信任大学环境所提供的支持体系——辅导员、室友、各类社团,逐步练习将担忧转化为适度的提醒,而非事无巨细的指挥。

沟通之道:建立信任的“心灵之桥”

物理距离的拉远,亟需更高质量的情感连接来弥合,沟通,是维系亲子情感的命脉,其方式需随孩子成长阶段而进化。

- 频率与节奏的默契: 摒弃机械的“每日查岗式”沟通,与孩子共同商定彼此舒适的交流频率,比如轻松的周末视频,或简短即时的微信留言,尊重他们可能因考试周、社团活动而暂时“失联”的权利——信任,往往蕴藏于这份克制的体谅之中。

- 内容升维:从生活琐事到精神共鸣: 减少追问“今天吃了什么?”、“课上有没有睡觉?”这类表层问题,尝试关心:“这周接触最启发你的观点是什么?”、“社团活动中遇到哪些有趣的人?” 分享你工作中的挑战或读书心得,进行真正平等的思想交换,当对话超越温饱和成绩,触及兴趣与困惑,方能构建更深层的精神联结。

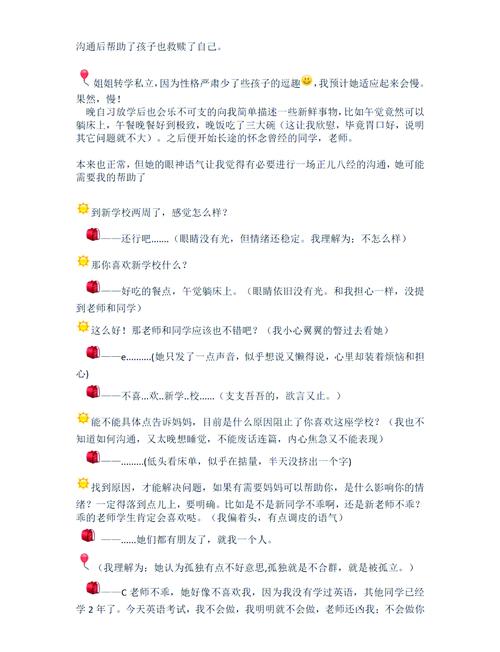

- 倾听的艺术:做“共鸣板”,而非“裁判长”: 当孩子倾诉学业重压或宿舍摩擦,首要任务是深度倾听,避免急于评判、否定或直接给出解决方案(“这有什么难的?”、“你该这样做…”),可尝试回应:“听起来这事确实让你很困扰,你希望我陪你一起想想办法吗?” 肯定他们的情绪体验,提供支持感而非越俎代庖。

- 善用非言语沟通: 一封手写的家书、一份寄去的家乡小吃、一张写着“为你骄傲”的电子卡片,这些无声的温暖常比千言万语更能穿透心灵壁垒,传递坚实可靠的情感后盾。

价值引领:做孩子精神世界的“压舱石”

大学是价值观碰撞、重塑的关键熔炉,父母虽不再身处现场,却可以通过智慧引导,帮助孩子构筑内在的罗盘。

- 财商启蒙:驾驭独立的经济生活: 协助孩子制定切实可行的月度预算,明确区分“必需”与“想要”,引导其理解金融工具(如信用卡)的双刃性,警惕消费陷阱与校园贷,鼓励通过勤工俭学体会劳动价值——这不仅关乎金钱管理,更是责任感与自立精神的生动课堂。

- 时间与目标的协奏曲: 大学时间看似丰裕,实则稍纵即逝,与孩子探讨如何设定清晰目标(学业、兴趣、技能),并分解为具体行动计划,分享你管理时间的经验教训,但避免强加自己的日程表,强调自律与优先级的重要性,而非单纯比拼投入时间的长短。

- 人际智慧的灯塔: 在尊重孩子交友选择的前提下,可分享识人、建立健康关系的见解,讨论如何应对人际冲突、维护个人边界、在群体中保持独立思考,强调诚信、尊重与同理心在关系中的基石作用,提醒交友的质量远胜于数量。

- 社会视野的拓荒者: 鼓励孩子跳出课本与校园围墙,关注社会议题,参与志愿服务、实地调研或有益的实习,与孩子讨论时事热点,分享不同视角,培养其公民意识与社会责任感,使其理解个人学习与社会发展的深刻联结。

危机识别与支持:成为温暖的“避风港”

大学生活并非坦途,暗礁与风浪时有潜伏,父母需保持适度警觉,成为孩子迷茫困顿时可安全返航的港湾。

- 识别“求救信号”: 密切留意孩子持续的情绪低落、显著作息紊乱、频繁提及无意义感、学业明显滑坡或回避交流等异常信号,这些可能是心理困扰的征兆,需高度重视。

- 积极干预,善用资源: 若察觉孩子状态异常,以关心而非责备的姿态开启对话:“我注意到你最近似乎有些累,愿意和妈妈/爸爸聊聊吗?” 了解大学心理咨询中心的资源,必要时温和鼓励孩子寻求专业帮助,明确传递:“无论发生什么,我们永远和你站在一起,寻求帮助是勇敢的表现。”

- 重大决策的“协作者”: 面对转专业、休学等重大选择,避免独断专行或放任自流,引导孩子全面分析利弊(兴趣、能力、发展前景),鼓励其咨询导师、学长意见,父母可分享经验与视角,但最终决策权应归于孩子——这是其成长必经的试炼与担当。

大学四年,是孩子向世界伸展根须、向天空舒展枝叶的宝贵时光,父母最深远的爱,是学会在适当距离外守望,将担忧化为祝福,把控制升华为信任。

智慧的父母,懂得在目送背影时悄然收回双手,却让心灵的光亮始终映照孩子远行的航程——你的背影,便是他们回望时最安心的那座灯塔。

每一次得体的退出,都在为孩子的独立人格添砖加瓦;每一份克制的关怀,都在为他们的精神世界注入力量,孩子终将远行,而父母这份静水深流的爱,早已融入其血脉,成为他们面对世界时最坚韧的铠甲。