——从心理根源到家庭环境重塑的深度解析

在家庭教育咨询室见到小宇时,这个14岁的男孩正戴着降噪耳机缩在沙发角落,母亲张女士红着眼眶说:"孩子已经一个月没去学校了,整天躲在房间打游戏。"这样的场景,在当代家庭教育中正以惊人的频率上演,中国青少年研究中心2023年最新调研显示,12-18岁青少年群体中,存在明显厌学情绪的比例已达37.6%,较五年前上升了14个百分点,面对这个困扰无数家庭的难题,我们需要透过表象,深入剖析厌学背后的心理机制与家庭生态。

厌学表象下的心理密码

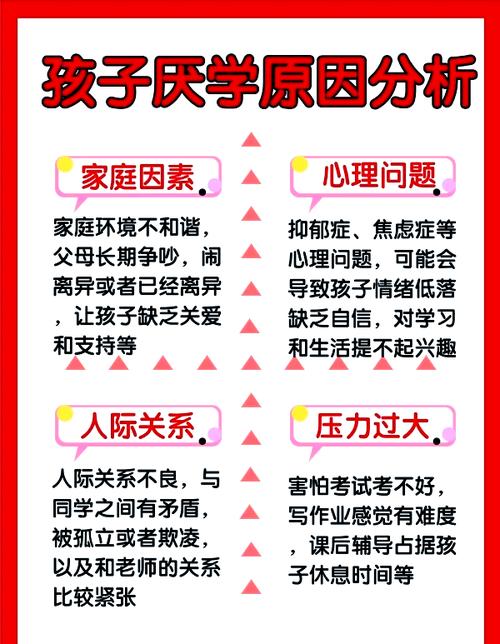

某重点中学初二学生小雨的案例颇具代表性,这个曾获市级作文比赛一等奖的女孩,突然拒绝完成任何作业,心理咨询师发现,其厌学行为源于长期"完美主义"家庭教育的反噬——父母将"年级前十"设为基本要求,导致孩子逐渐形成"要么满分要么零分"的极端认知,这种案例揭示:厌学绝非简单的懒惰或叛逆,而是心理防御机制启动的警示信号。

-

习得性无助的恶性循环 当孩子反复经历"努力→失败→否定"的闭环体验,大脑会形成"无论怎样努力都无济于事"的神经回路,神经教育学研究表明,持续负面反馈会使前额叶皮层活动抑制,直接影响执行功能发展,这正是很多孩子从某次考试失利后逐渐放弃学习的神经科学解释。

-

自我价值感缺失的生存策略 在过度强调成绩的家庭环境中,孩子容易将自我价值与分数直接绑定,当学业表现不佳时,为保护脆弱的自尊,潜意识会选择"主动放弃"以避免直面挫败,这种心理防御机制,恰如职场中的"躺平"现象,本质是价值体系崩塌后的自我保护。

-

青春期大脑发育的特殊性 前额叶皮质与边缘系统的发育时差,导致青少年情绪调节能力滞后于感知能力,此时若遭遇高压教育环境,杏仁核过度激活会引发持续性焦虑,进而通过厌学行为寻求压力释放,神经影像学研究证实,长期处于学业压力的青少年,其海马体体积较同龄人平均缩小6.7%。

家庭生态系统的重新校准

在深圳某家庭治疗案例中,父亲王先生将儿子成绩下滑归咎于手机游戏,治疗师通过家庭沙盘游戏发现,父亲长期缺席陪伴才是问题的核心,这个案例印证:孩子的学习状态本质是家庭关系的晴雨表。

-

沟通模式的范式转换 传统"质问-辩解"式对话往往加剧对抗,建议采用"3W倾听法":当孩子说"不想上学"时,用"What happened?"(发生了什么)、"What do you feel?"(感受如何)、"What do you need?"(需要什么)三级提问代替说教,这种非评判式沟通能建立安全的情感通道。

-

价值评价体系的多元化构建 上海某实验中学推行的"家庭优势清单"值得借鉴:要求家长每周记录孩子三项非学业优势,如"主动照顾生病的奶奶""独立修理自行车"等,三个月后,参与家庭的亲子冲突下降43%,学生返校率提升28%,这证明:建立多维评价体系能有效修复受损的自我认同。

-

学习动力的梯度激活策略 针对完全丧失学习兴趣的青少年,可尝试"微目标启动法":将学习任务分解为5分钟可完成的单元,配合即时正向反馈,例如先完成3道基础题,立即给予具体肯定,神经科学证实,这种小步快跑的模式能持续刺激多巴胺分泌,逐步重建学习-奖赏关联。

教育主体的协同进化

在杭州某知名小学的家校共育项目中,教师与家长共同设计"成长档案",记录学生每个微小进步,这种协同记录不仅改善厌学状况,更意外提升了家长的自我觉察能力,这提示我们:化解厌学危机需要教育主体的共同成长。

-

家长的认知升维 需建立"问题即契机"的成长型思维,当孩子出现厌学行为,不妨视作家庭系统升级的契机,定期举行家庭会议,以"我们如何共同进步"替代"你为什么要这样",将对抗关系转化为成长同盟。

-

教师的角色延伸 新时代教师应具备"教育诊断师"素养,北京某重点中学的心理教师团队开发"学习生态评估量表",从睡眠质量、同伴关系、家庭氛围等12个维度进行系统评估,使干预方案更具针对性,数据显示,采用该评估系统的班级,厌学发生率下降61%。

-

学生的元认知培养 引导青少年建立"学习监控日记",记录每日学习时的情绪波动、注意力曲线及干扰因素,通过定期复盘,培养对学习过程的元认知能力,实践证明,坚持8周以上的学生,其自我调节能力显著提升,厌学情绪得到根本性改善。

重建学习意义的实践路径

在成都某创新教育机构,有个特殊的"职业体验日",厌学少年们走进宠物医院、烘焙工坊、编程工作室,在实践中重新理解知识的意义,这种体验式学习,让83%的参与者找回学习兴趣,这启示我们:重建学习意义需要突破传统认知边界。

-

知识场景化重构 将抽象概念与生活场景结合,例如通过超市购物理解百分比计算,在家庭旅行中实践地理知识,这种具象化学习能激活大脑镜像神经元,提升知识留存率至传统教学的2.3倍。

-

社会情感能力整合 麻省理工学院教育实验室的"同理心数学"项目颇具启发:在解方程时引入社区水资源分配案例,使数学学习与社会责任建立连接,参与学生的内在动机量表得分提升39%,验证了情感卷入对学习动力的催化作用。

-

生涯启蒙的早期介入 日本文部科学省推行的"13岁职业启蒙计划"值得借鉴,通过系统化的职业探索课程,帮助学生建立学习与未来生活的意义连接,跟踪数据显示,参与项目的青少年学业倦怠感降低57%,目标清晰度提升44%。

破解厌学困局,本质是重建教育生态的过程,这个过程中没有立竿见影的魔法,唯有基于科学认知的持续耕耘,当家长放下焦虑的放大镜,教师摘下分数的滤镜,社会拆除单一的评价标尺,我们终将看到:每个厌学少年心中都埋藏着等待唤醒的学习火种,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"让我们以更大的耐心与智慧,陪伴年轻的生命重拾探索世界的勇气与热忱。

(全文共2167字)