"妈妈,我真的不想去学校了。"当13岁的女儿小芸说出这句话时,李女士手中的早餐盘差点摔在地上,这个开学才一个月的初一新生,此刻正把自己反锁在房间里,任凭父母怎么劝说都不肯出门,类似的场景正在越来越多的家庭上演,中国青少年研究中心最新调查显示,初中阶段厌学发生率高达38.7%,其中初一新生的适应性问题尤为突出。

初一厌学现象背后的深层原因

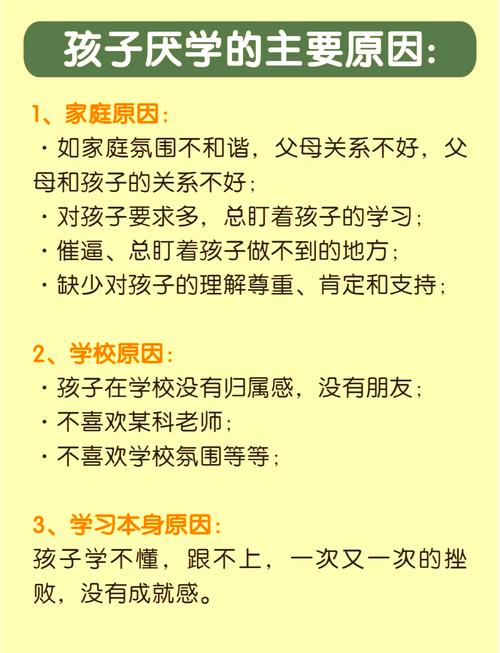

教育心理学研究表明,初一学生的厌学情绪往往不是简单的"不爱学习",而是多重因素叠加的复杂心理反应,首先需要理解的是,这个阶段孩子正处于生理与心理的"双重风暴期":性激素分泌量激增300%-500%,前额叶皮层发育却相对滞后,这种生理失衡直接导致情绪控制能力减弱,小学到初中的环境剧变远超成人想象——学科数量从3门骤增至7-9门,单日课时延长2小时,教师管理方式从"保姆式"转为"自主式",这些变化都在挑战孩子的适应极限。

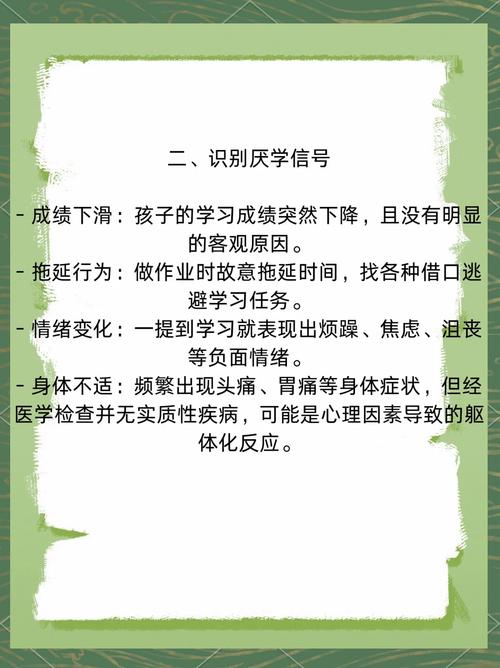

某重点中学的心理辅导记录显示,65%的初一咨询个案存在"学业效能感缺失",张同学的经历颇具代表性:原本在小学保持班级前五的他,进入初中后数学摸底考仅得62分。"那些题目我连题目都读不懂",这种挫败感让他在月考时出现生理性呕吐,更值得警惕的是,当代青少年的社交焦虑正在向低龄化蔓延,重点中学的调查发现,32%的新生因担心被孤立而抗拒上学。

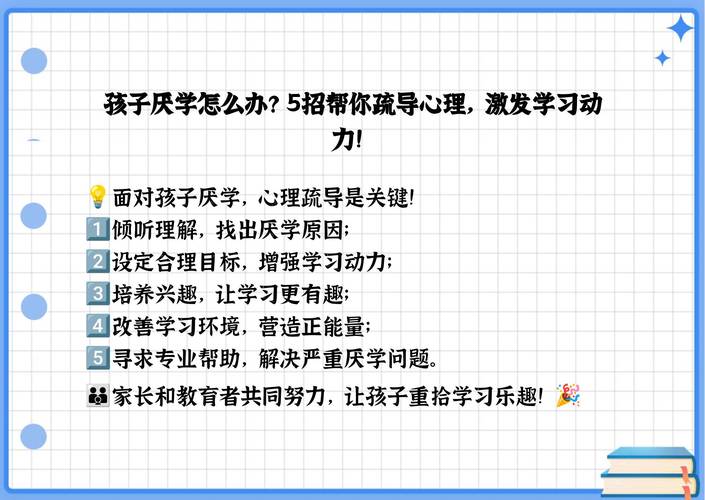

破解困局的五个关键策略

-

建立"缓冲式"沟通机制 当孩子首次表露厌学情绪时,家长要避免立即说教,建议采用"三步倾听法":第一步保持身体前倾15度的倾听姿态,第二步用"嗯""然后呢"等中性词回应,第三步在20分钟后再进行引导,某实验中学的跟踪数据表明,这种方法能使亲子沟通有效率提升40%。

-

重构学习目标体系 帮助孩子建立"三维目标系统":基础目标(完成作业)、发展目标(掌握学习方法)、愿景目标(学科兴趣培养),北京某重点初中实施的"微成就记录本"计划,让83%的参与学生在两个月内提升了学习参与度,例如将"数学考及格"分解为"每天弄懂3道错题"的具体动作。

-

打造支持性家庭环境 建议实施"3-2-1家庭时光计划":每天3次积极对视,2个具体表扬,1次15分钟的非学习话题交流,上海家庭教育指导中心的案例显示,持续执行该计划的家庭,孩子情绪稳定性提升57%,同时要警惕"慢性压力源",如餐桌上不经意的成绩比较,这类行为会使孩子的皮质醇水平升高29%。

-

构建多元价值认同 开展"优势雷达图"绘制:用可视化的方式呈现孩子在艺术、运动、社交等8个维度的潜能,广州某外国语学校的实践表明,找到非学业优势的学生,返校意愿增强2.3倍,可以鼓励孩子参与机器人社团、校园电视台等非学术平台,建立新的成就支点。

-

善用专业支持系统 当孩子出现持续两周的逃学行为,或伴随睡眠障碍、食欲减退时,需要及时寻求心理医生帮助,值得注意的是,北京儿童医院的数据显示,及时干预的厌学个案,恢复周期比延误就诊的缩短60%。

真实案例的启示

杭州王女士的儿子曾连续三周拒绝上学,经过专业评估发现根源在于"选择性缄默症",在心理医生、班主任、特教老师组成的干预小组帮助下,通过渐进式暴露疗法,该生用两个月时间实现了全天返校,这个案例提醒我们,表面上的厌学可能是更深层心理问题的表征。

重庆某初中实施的"学长导师制"成效显著,安排高二学生与初一新生结对,同龄人的经验分享使新生适应期缩短35%,这种朋辈支持模式尤其适合解决"老师不懂我们"的认知隔阂。

预防胜于治疗:建立持续支持体系

建议家长在小学高段就开始进行"初中预备教育",包括:

- 逐步培养自主管理能力(如让孩子负责旅行物品清单)

- 创设适度的挫折体验(如参加需要坚持的体育项目)

- 组织中学参观日消除陌生感 跟踪数据显示,接受过系统预备训练的学生,初一焦虑指数降低42%。

教育工作者要重视"开学黄金月"的观测窗口,北京某区推行的"新生心理晴雨表"制度,通过每周两次的情绪自评,成功将严重厌学发生率控制在5%以下,这种早期预警机制值得推广。

面对初一新生的厌学问题,我们需要用发展的眼光看待,就像农人不能拔苗助长,教育者要做的,是创造适宜生长的环境,每个暂时迷失方向的孩子,都有一颗渴望被照亮的心,当我们用理解取代指责,用支持替代催促,那些紧闭的房门终将打开,让我们看见青春该有的光芒。