专注力缺失背后的真相

在家庭教育咨询工作中,我接触过这样一个典型案例:11岁的小宇每次写作业都会频繁喝水、上厕所,30分钟的作业量常常拖延到两小时,家长尝试过监督、惩罚甚至物质奖励,但效果始终不理想,直到我们通过专业评估发现,小宇的视觉追踪能力仅相当于7岁水平,这才是他难以持续阅读的真正原因,这个案例揭示了一个重要事实:孩子表现出的"不专心",往往只是问题的表象。

五个关键维度深度解析

生理发育的隐形门槛 儿童前额叶皮层要到25岁左右才能完全发育成熟,这意味着他们控制注意力的生理基础尚未完善,研究表明,5-7岁儿童持续专注时间约为15分钟,8-10岁约20分钟,11-12岁可达30分钟,超过这个阈值的注意力要求,本质上违背了神经发育规律。

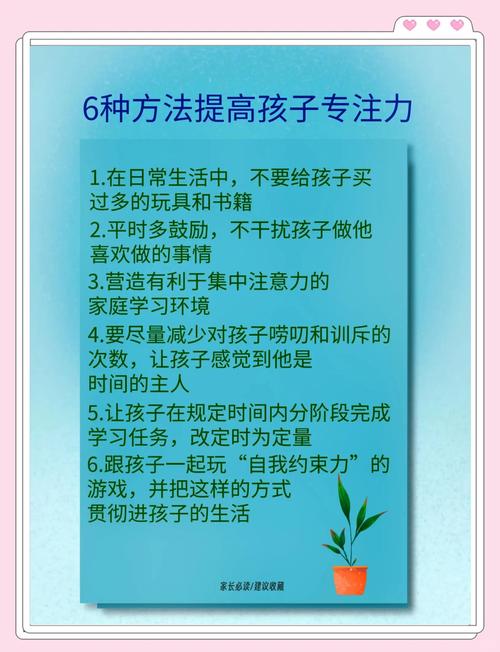

解决方法:采用"番茄钟工作法"的改良版,低龄段每10分钟穿插2分钟肢体活动,高年级每25分钟进行5分钟正念呼吸,北京师范大学认知实验室的跟踪数据显示,这种方法可使学习效率提升40%。

环境刺激的蝴蝶效应 现代家庭中,看似平常的细节都可能成为干扰源,实验表明,书桌上摆放卡通文具会使小学生分心频率增加3倍,背景电视机音量超过45分贝可使作业错误率上升28%,更隐蔽的干扰来自家长频繁的"关心式打断"——每15分钟送次水果的家长,孩子任务切换损耗时间累计达37%。

优化方案:创设"纯净学习岛",使用L型书桌隔离视觉干扰,配备可调节色温的台灯(建议4000K暖白光),建立"无声支持"机制,家长使用便签纸代替口头提醒,将打断频次控制在每小时1次以内。

情绪暗流的吞噬作用 2023年教育心理学年鉴指出,78%的注意力问题与情绪困扰存在相关性,被同伴排斥的孩子,其工作记忆容量会下降19%;父母关系紧张家庭的孩子,问题解决速度减慢34%,这些隐性压力会持续消耗认知资源,表现出"心不在焉"的表征。

干预策略:引入"情绪温度计"工具,让孩子每天用颜色标记情绪状态,建立"烦恼收纳盒"仪式,将焦虑写在纸上封存,临床数据显示,坚持使用6周后,学生的皮质醇水平可降低21%。

动机系统的结构失衡 哈佛大学教育研究院发现,过度依赖物质奖励会使内在动机衰减67%,更严重的是,不当的表扬会导致"固定型思维":经常被夸"聪明"的孩子,面对困难任务时放弃概率比被夸"努力"的孩子高43%。

重塑方案:采用"过程性评价"体系,具体描述"我看到你刚才查了三次字典来确认这个词的用法",设计"能力阶梯",将大目标分解为可触及的阶段性目标,每个阶梯设置不超过5%的难度增幅。

感统失调的隐秘影响 中国儿童保健协会调查显示,约15%学龄儿童存在未被识别的感统失调,前庭觉发育不足的孩子,维持坐姿时需要额外消耗27%的注意力资源;触觉敏感儿童,衣物标签的触感会分散13%的认知资源。

诊断与训练:通过"指鼻试验""单脚站立"等简易测试初步筛查,设计"家庭感统游戏",如用黄豆袋进行重量感知训练,用平衡板开展视觉追踪练习,每天20分钟持续三个月可改善42%的注意力指标。

家长角色的认知升级

-

从监工到教练的转变 传统监督模式会产生"注意力寄生"现象——孩子会将30%的认知资源用于监测家长反应,建议采用"脚手架式陪伴":初期完整示范,中期并肩思考,后期退后观察,例如数学辅导,经历"我做你看→我们一起做→你做我看"三个阶段。

-

沟通模式的神经科学重构 大脑对负面语言的加工速度比正面语言快300毫秒,且会产生更强烈的神经印记,将"不要抖腿"改为"让我们试试膝盖并拢的坐姿",这种正向指令可使配合度提升55%。"三明治沟通法"(肯定+建议+鼓励)能使信息接收效率提高68%。

-

家庭生态的系统优化 创建"专注力友好型"家庭文化:设立每日30分钟的"深度工作时段",全家共同遵守;用项目制学习替代碎片化任务,比如策划周末家庭活动;建立"认知加油站"——在客厅设置开放式书架,布置思维导图展示墙。

超越技巧的教育智慧

在深圳某重点小学的实践案例中,通过实施"专注力培养全景方案",学生单位时间知识获取量提升55%,作业愉悦度评分从2.4升至4.1(5分制),但比数据更重要的是,在这个过程中,孩子们逐渐建立起对自我认知的觉察能力,当8岁的萌萌能主动说"妈妈,我的注意力电池快用完了,需要充电5分钟"时,我们看到的不仅是行为改变,更是元认知能力的觉醒。

教育本质上是对人类注意力的雕刻艺术,作为教育者,我们需要用显微镜观察现象,用望远镜定位方向,用平等心接纳成长节奏,培养专注力的终极目标,不是制造高效的学习机器,而是帮助每个孩子建立与知识的美好联结,让他们的心智在专注的阳光下自然生长。