当夕阳的余晖洒进教室,一年级的王老师发现小宇又在偷偷擦眼泪——这个月第三次因为作业未完成被留堂,类似的场景在全国各地小学不断上演:握笔姿势生疏的小手、被橡皮擦破的作业本、书包里永远"忘记"带回家的练习册...这些画面背后,折射出幼小衔接阶段特有的教育困局。

作为深耕基础教育二十年的教育研究者,我发现70%的家长在开学三个月后都会遭遇"作业拉锯战",但鲜少有人意识到,这场看似简单的对抗背后,暗含着儿童发展规律与教育要求的深层矛盾,当我们蹲下来用孩子的视角观察,会惊讶地发现那些抗拒写作业的小身影,其实正在发出需要被理解的成长信号。

解码抗拒行为:藏在铅笔背后的成长密码

-

生理发展的必然局限 7岁儿童手部小肌肉群仅发育成熟60%,持续握笔超过10分钟就会出现酸痛感,北京儿童医院发育行为科的研究显示,这个年龄段孩子连续书写能力平均只有幼儿园大班水平的1.5倍,当作业量超过生理承受阈值,本能的逃避反应就会自然产生。

-

认知建构的特殊阶段 瑞士心理学家皮亚杰指出,7岁儿童正处于前运算阶段向具体运算阶段过渡期,抽象的作业要求(如"认真完成")在他们脑中难以形成具体图式,某重点小学的跟踪调查显示,83%的一年级生无法准确复述作业要求,导致产生畏难情绪。

-

角色转换的适应障碍 从以游戏为主的幼儿园到强调纪律的小学,环境剧变带来的压力常被忽视,上海教育科学研究院的调研数据显示,新生入学三个月内,皮质醇(压力激素)水平普遍升高27%,当作业成为压力源时,孩子会本能地选择"心理逃生"。

破局之道:构建支持性学习生态系统 (案例:杭州某实验小学通过以下策略,使作业完成率从68%提升至93%)

环境重塑:打造专属学习空间 • 在客厅角落设置1.5米高的隔断区,搭配可调节高度的儿童桌椅 • 准备三色文件袋(红色紧急/黄色进行中/绿色已完成) • 配置15分钟沙漏和可视化任务清单

实践建议:每周五晚举行"作业博物馆"活动,让孩子自主布置展示区,增强作业的仪式感和归属感。

习惯培育:拆分时间的艺术 将30分钟作业时间拆解为: 0-5分钟:准备仪式(整理文具、深呼吸) 5-20分钟:核心任务(配合番茄钟法) 20-25分钟:手指操放松 25-30分钟:检查与收纳

关键技巧:用彩色便利贴制作"任务汉堡",每完成一层可获得贴纸奖励。

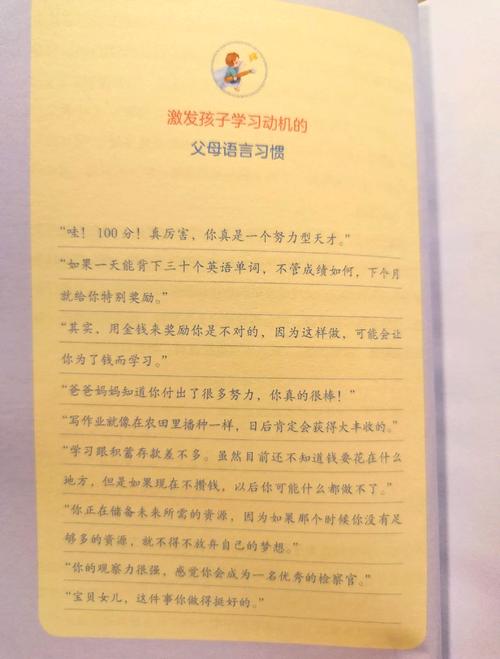

沟通升级:建立情感联结的对话模式 替代质问"为什么不做作业",尝试: • "这道题像不像我们昨天看到的..." • "你打算先驯服数字怪兽还是汉字精灵?" • "需要妈妈当助手还是观众?"

进阶方法:制作"心情温度计",让孩子用颜色标注作业情绪,家长据此调整辅导策略。

教学创新:让知识回归生活本真

-

学科融合实践 数学作业:测量家中拖鞋长度并排序 语文任务:记录晚餐时听到的三个新词语 美术延伸:用作业本折纸创作故事角色

-

动态难度调节 设计ABC三级任务: A级(基础):正确书写5个生字 B级(挑战):用生字编2句对话 C级(创意):为对话设计漫画分镜

-

正向反馈机制 • 建立"成长银行":每次作业兑换虚拟币,积攒兑换特权(如决定周末菜单) • 设置"错误勋章":奖励找到并修正的错误 • 创建进步时间轴:每月对比作业本,直观感受成长

家长心态调适:放下焦虑的五个关键

- 理解"橡皮综合征"(反复擦拭)是手脑协调发展的必经过程

- 接受作业本上的"鬼画符"包含着独特的思维轨迹

- 警惕"完美主义陷阱":整洁度应随年龄逐步提升

- 区分"真抗拒"与"假性厌学":后者往往源自某个挫败瞬间

- 建立"教育能量守恒"观念:强制消耗的情绪终将以其他形式返还

当我们看着那个趴在桌上摆弄橡皮的小身影,或许应该想起蒙特梭利的那句箴言:"儿童是成人之父",在作业这场看似微小的战役里,真正的胜利不是工整的书写和全对的答案,而是守护住那颗对知识保持好奇的童心,那些在作业本上歪歪扭扭的字迹,终将在时光的滋养下,生长出属于自己的生命韵律,作为教育者,我们要做的不是催促蓓蕾提前绽放,而是为每朵花准备好适宜的土壤。