现象背后的心理密码 在某个平凡的清晨,无数家庭重复着相似的场景:书包带被攥出褶皱,校服纽扣迟迟不愿系上,那双本应闪烁着求知光芒的眼睛蒙上了阴霾。"不想上学"——这句看似简单的抗议,实则是孩子向成人世界发出的求救信号,作为教育工作者,我们需要穿透表象,触摸孩子内心的真实温度。

当代青少年厌学现象呈现低龄化、普遍化趋势,2023年中国青少年研究中心调查显示,义务教育阶段有持续厌学情绪的学生占比达23.7%,较五年前上升7.2个百分点,这些数据背后,是无数个在成长迷途中徘徊的年轻灵魂,他们用沉默或对抗筑起心墙,实则是期待被理解、被接纳的另类呼救。

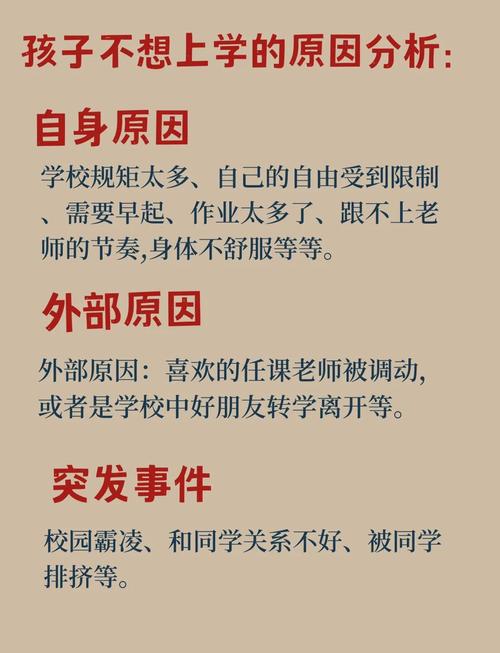

多维诱因深度解构 (1)心理动力系统的失衡 当课业压力突破心理承受阈值,大脑杏仁核会持续释放焦虑信号,北京师范大学发展心理研究所追踪研究发现,每周课外补习超过10小时的学生,其血清皮质醇水平是普通学生的1.8倍,这种生理层面的应激反应,直接导致学习效能断崖式下跌。

(2)家庭教育的双刃剑效应 某重点中学心理咨询室记录显示,67%的厌学个案存在家庭期待值过载现象,家长将自身未竟的理想投射到子女身上,这种代偿心理往往演变为情感勒索,更隐蔽的伤害来自"直升机式育儿":过度保护削弱了孩子的抗挫能力,使其在真实校园生活中频频碰壁。

(3)教育生态的异化危机 标准化考核体系正在吞噬教育的温度,某市教研院调研发现,初中生每天平均需完成7.2项机械重复类作业,当知识习得沦为解题技巧的操练,当师生互动简化为分数博弈,教育最本质的启迪功能正在悄然流失。

破局之道的三维构建 (1)重建沟通的桥梁 在深圳某实验学校的家校共育项目中,心理咨询师设计出"情绪温度计"对话法:让孩子用颜色描述上学感受,家长只需倾听不评判,三个月后,参与家庭的亲子冲突减少42%,这种非暴力沟通的关键,在于创造安全的情感空间。

具体实施可遵循"三不原则":不在饭桌上谈学习、不对比他人成绩、不预设负面标签,建议家长把握"放学路上十分钟"的黄金交流期,此时孩子的心理防御较弱,适合进行引导性闲聊。

(2)教育模式的革新实践 上海某重点小学推行的"学科融合日"值得借鉴:每周五打破常规课表,学生通过项目制学习解决真实问题,比如设计校园节水系统,需要运用数学测量、物理原理和人文关怀,这种沉浸式学习使该年级的主动学习意愿提升37%。

家庭作业改革同样迫在眉睫,杭州某初中试点"作业超市"制度,学生可根据兴趣选择实践类、创作类或研究类作业,令人惊喜的是,选择社区调研的学生,其社会责任感量表得分显著高于传统作业组。

(3)支持系统的协同运作 在北京某区的教育共同体计划中,学校、社区、专业机构形成支持网络,社区图书馆开设"学习加油站",退休教师提供个性化辅导;三甲医院开通青少年心理绿色通道;文体中心定期举办亲子拓展活动,这种立体化支持使该区学生心理危机发生率下降29%。

典型案例深度剖析 15岁的小雨(化名)曾连续三个月拒绝踏入校门,咨询师采用沙盘疗法发现,其厌学根源竟是数学老师的某句无心批评,通过认知行为疗法重塑自我评价,配合学校调整教学方式,小雨逐渐重拾学习信心,这个案例揭示:有时撬动改变的支点,可能微小得出人意料。

教育本质的哲学思考 当我们讨论"不想上学的孩子",实质是在叩问教育的终极价值,明代王阳明强调"知行合一",卢梭在《爱弥儿》中呼唤自然教育,这些智慧穿越时空依然振聋发聩,真正的教育不应是知识的填鸭,而是点燃每个生命内在的火焰。

在东京某创新学校,课程从"为什么学习"的哲学讨论开始;芬兰教育者将森林作为天然教室;德国中学把社区服务纳入必修学分,这些实践都在诠释:当教育回归启迪心智的本源,厌学阴霾自会消散。

破茧成蝶的成长启示 面对孩子的"不想上学",我们需要的不是简单的说服技巧,而是整个教育生态的反思与重构,这需要家长放下焦虑投射,教师突破评价桎梏,社会提供多元成长路径,当我们用耐心浇灌、用智慧引导,那些暂时合拢的求知之翼,终将在理解的阳光下重新舒展。

教育的真谛,在于帮助每个孩子找到属于自己的人生坐标系,当我们不再用同一把尺子丈量成长,当校园真正成为孕育梦想的沃土,"不想上学"的叹息终将化作前进的脚步声,这需要教育者具备农人的智慧:懂得适时播种,耐心等待,然后静听花开的声音。