当书页翻动的声音被短视频的嘈杂取代,当求知的目光被游戏界面占据,无数家庭正面临着一个共同的难题:孩子对读书表现出强烈抗拒,这种现象不仅是个人成长危机,更是当代教育需要直面的集体挑战,作为深耕教育领域15年的研究者,我发现真正的解决方案不在于强制与说教,而在于构建完整的学习生态系统。

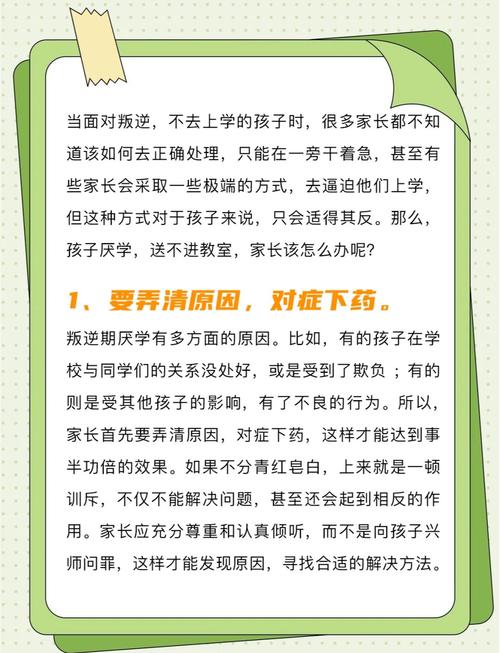

理解行为背后的心理密码 在北京市某重点中学的心理咨询室,13岁的小宇反复强调"读书没用",经过深度访谈发现,这个认知源于他目睹父亲创业失败后对学历价值的否定,孩子的厌学情绪往往是环境投射的镜像,隐藏着对成人世界的观察与模仿。

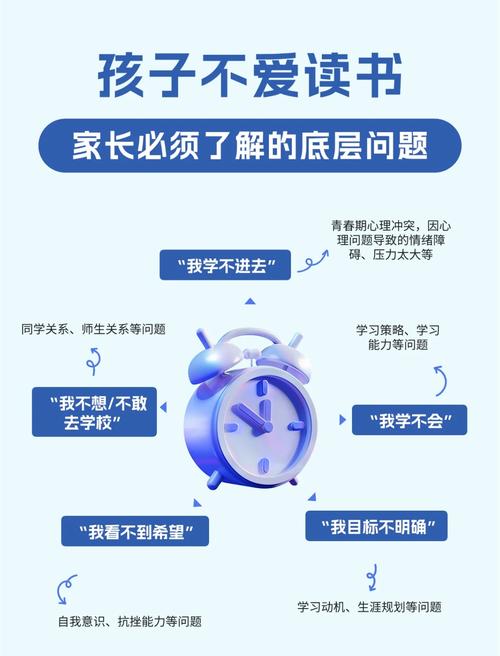

当代青少年普遍存在三种认知偏差:工具化认知(将学习等同于考试工具)、去意义化倾向(否定知识的内在价值)、即时满足依赖(难以接受延迟反馈),这些认知偏差的形成与数字时代的信息碎片化密切相关——大脑长期接受高刺激、快反馈的信息模式,导致对系统性学习的耐受性降低。

重构家庭认知场域 上海家庭教育研究院的追踪调查显示,72%的厌学儿童生活在"双标环境"中:父母要求孩子专注学习,自己却沉迷手机,这种割裂的环境会引发认知失调,削弱教育说服力,某企业高管的转变颇具启示:他设立家庭学习时段,与孩子同步阅读专业书籍,三个月后孩子的自主学习时间增加40%。

建议实施"三同原则":同空间(创造共同学习区域)、同时段(固定家庭学习时间)、同目标(设立各自学习计划),某海淀家庭通过设计"学习能量环",将每个人的学习目标可视化,形成互相激励的良性循环。

重建学习效能感知 广州某实验学校采用"微目标教学法",让数学困难生每天只解决1道基础题,三个月后,这些学生的数学参与度提升65%,这验证了班杜拉的自我效能理论:持续的小成功体验能重建信心,家长可借鉴"五步递进法":分解任务→即时反馈→记录进步→庆祝成果→梯度升级。

在南京某教育机构,教师们开发了"知识探秘游戏",将物理公式转化为解密线索,这种具象化教学使抽象概念变得可触可感,该校学生科学素养测评得分提升28%,家庭中可采用"生活联结法":用购物计算利率,通过烹饪理解化学反应,让知识回归真实场景。

唤醒内在求知动力 芬兰教育改革的经验值得借鉴:他们将历史课改为"时空侦探室",学生通过破解历史谜题获得学分,这种探究式学习使历史选修率从43%跃升至89%,家长可创设"问题银行",鼓励孩子收集日常疑问,共同寻找答案,培养好奇本能。

某国际学校设计的"跨界学习护照"颇具创意:完成不同学科的任务可获得印章,积累到一定数量兑换实践机会,这种游戏化机制激活了多巴胺奖励系统,该校学生课外阅读量达到同龄人的3倍,家庭可建立"知识寻宝图",将学习目标转化为探索关卡。

构建支持性生态系统 杭州某社区创建的"学习合作社"模式成效显著:不同家庭组成学习小组,共享教育资源,定期举办知识沙龙,这种社群支持使成员子女的平均阅读时长增加2.3小时/周,建议家长主动构建三类支持圈:同龄学习伙伴圈、跨龄导师网络、专业资源平台。

智能设备的管控需要智慧:与其全面禁止,不如建立"数字契约",某家庭约定每天完成学习任务后,可获得30分钟"科技时间",用于探索编程或数字创作,这种建设性使用使孩子不仅减少游戏沉迷,还获得省级编程比赛奖项。

解构厌学困局的关键,在于将学习重新锚定在人性本质需求——好奇心、成就感、归属感,当我们不再把教育简化为知识搬运,而是将其升华为生命对话,每个孩子都能找到与知识共舞的节奏,这需要教育者完成三重转变:从监督者到启发者,从评判者到共建者,从焦虑者到守夜人,正如苏格拉底所说:"教育不是灌输,而是点燃火焰。"让我们用智慧的火种,照亮每个独特生命的成长之路。