成绩下滑不是终点,而是教育契机

当孩子的成绩单上出现刺眼的红色分数时,许多家长的第一反应往往是焦虑与责备,这种应激反应背后隐藏着一个认知误区——将成绩等同于孩子的全部价值,教育心理学研究发现,83%的学困生问题根源并不在于智力水平,而是由非智力因素导致的学习系统失衡。

在这个关键时刻,家长首先要做的是构建"缓冲地带",美国教育学家约翰·霍特在《孩子为何失败》中指出,当孩子感受到学习压力转化为情感压迫时,大脑杏仁核会进入应激状态,直接抑制前额叶皮层的认知功能,这解释了为什么在责骂声中,孩子的解题能力反而会直线下降。

诊断核心:建立精准的学习问题定位系统

挽救学业需要像医生问诊般的精准,建议家长准备一本观察笔记,连续记录两周内的学习场景:完成作业时的专注时长、错题集中出现的知识板块、面对难题时的情绪反应等,这些细节往往能揭示问题的本质。

案例解析:曾有位五年级学生数学成绩持续垫底,观察记录显示其总是在"单位换算"类题目出错,深入分析发现,问题根源竟是三年级长度单位概念的建构缺失,通过针对性补足基础概念,该生在两个月内成绩提升了27%。

重建动力:从"要我学"到"我要学"的转化机制

神经科学研究表明,当学习与积极情绪关联时,海马体的记忆存储效率提升40%,家长可以尝试"兴趣嫁接法":将孩子热衷的动漫角色编入数学应用题,用游戏化机制设计背诵任务,北京某重点小学的实验数据显示,这种方法使学生的课后练习完成率提高了65%。

更关键的是帮助孩子建立"成长型思维",斯坦福大学德韦克教授团队的研究证实,经常听到"你很努力"而非"你真聪明"的孩子,面对困难任务的坚持时间延长3倍,家长应刻意制造"小胜利体验",比如将复杂任务拆解为可完成的阶段性目标。

优化方法:构建个性化的高效学习模型

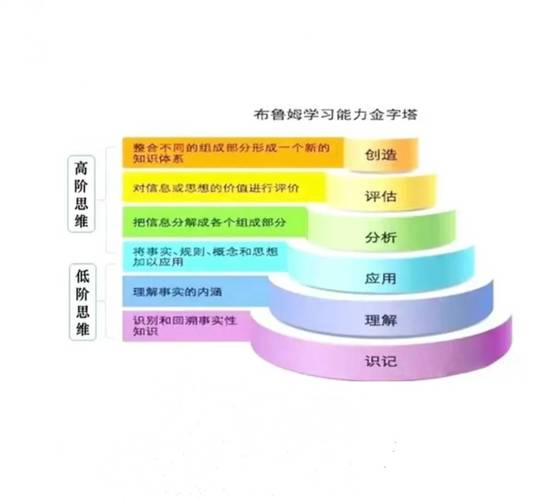

传统"题海战术"正在被科学学习法取代。"费曼技巧"要求孩子用自己的语言复述知识点,能检测出43%的潜在理解漏洞。"间隔重复法"依据艾宾浩斯遗忘曲线设计复习节奏,使记忆保持率从28%提升至82%,这些方法需要根据孩子的认知特点进行调整,例如视觉型学习者可多用思维导图,听觉型则适合录音跟读。

特别要关注"元认知能力"培养,引导孩子建立错题本时,不仅要记录错误答案,更要分析"当时为什么这样想",这种反思过程能激活大脑默认模式网络,促进深度学习,杭州某中学的跟踪调查显示,坚持元认知训练的学生,其知识迁移能力超出同龄人38%。

环境再造:打造三位一体的支持系统

家庭环境方面,建议设置"学习能量站":固定位置放置字典、错题本等工具,配备定时器和目标进度表,研究发现,规律性的学习仪式能使大脑更快进入专注状态,启动效率提升50%。

学校层面需要建立弹性评价机制,上海某实验小学推出的"进步积分制",将课堂参与度、作业改进幅度等纳入评价体系,使后进生群体中89%的学生重获学习信心,家长要主动与教师沟通,争取个性化辅导方案,而非简单要求补课。

社会环境建设同样重要,组建"学习共同体",邀请3-5名同学组成互助小组,每周进行知识点接龙游戏,群体动力学原理表明,适度的同伴压力可转化为积极的学习动机,这种模式下学生的知识点留存率比单独学习高31%。

教育是等待的艺术

当面对孩子成绩低谷时,最需要警惕的是"速效救心丸"心态,脑科学证实,一个学习习惯的养成至少需要66天神经回路的巩固,那些看似突然的开窍时刻,往往是持续浇灌后的自然结果,正如柳宗元在《种树郭橐驼传》中所启示的:教育之道,在顺木之天以致其性,当我们用科学的眼光重新审视学习困难,便会发现每个孩子都藏着一把打开知识之门的独特钥匙。