在上海市某重点中学的教研会上,一位资深班主任展示了两组特殊的数据:跟踪记录的32对高一情侣中,有11对通过相互辅导考入理想大学,但同时也出现了7例因情感纠纷引发的心理危机,这个真实的案例犹如一面多棱镜,折射出青春期情感萌动背后复杂的光谱,当我们以教育者的视角重新审视"早恋"这个被妖魔化的词汇时,会发现这实际上是一个需要科学解码的成长课题。

情感认知的双向建构 青春期大脑前额叶皮质的发育特征决定了15-16岁青少年正处于情感认知的关键塑造期,神经科学研究显示,这个阶段的多巴胺分泌量是成年期的1.5倍,使得青少年对情感体验格外敏感,北京师范大学发展心理学实验室的追踪研究表明,适度情感互动能促进杏仁核与前额叶的神经联结,提升情绪管理能力。

在南京某示范性高中的观察案例中,参与健康异性交往的学生群体展现出更强的共情能力,他们在模拟联合国活动中,对国际难民问题的解决方案比同龄人更具人文关怀,这种情感社会化过程,恰如教育家杜威所言"教育即生活"的具象化呈现,但需要警惕的是,边缘系统过度活跃可能导致认知资源错配,广州青少年心理咨询中心的数据显示,沉迷恋爱幻想的学生,其选择性注意能力会比同龄人下降17%-23%。

学业发展的动态平衡 美国教育心理学家齐克森米哈伊的"心流理论"在早恋群体中展现出独特样态,杭州第二中学的跟踪调查发现,27%的情侣组合通过建立学习共同体,创造了1+1>2的协同效应,他们通过制定"情感账户存取规则",将约会时间转化为图书馆打卡积分,这种创新性的自我管理策略,恰恰印证了维果茨基"最近发展区"理论的应用价值。

但硬币的另一面同样值得关注,上海市教育质量监测中心的对比数据显示,陷入情感依赖的学生群体,其学业波动幅度是普通学生的2.3倍,特别是期中考试期间,因情感问题导致的应激性焦虑发生率高达41%,这种波动曲线与德国心理学家勒温的"心理场理论"高度契合,证明环境因素对青少年认知资源的强大牵引力。

社会化进程的加速与偏移 青春期亲密关系的建立本质上是个体社会化的重要实践场域,成都七中的田野调查显示,参与健康交往的学生在冲突解决、边界维护等方面展现出超龄的成熟度,他们在模拟商业谈判中的表现评分比对照组高出14个百分点,这种实践智慧正是科尔伯格道德发展阶段理论中"后习俗水平"的萌芽。

但过早进入成人化交往模式可能导致角色认知混乱,某直辖市青少年司法援助中心的案例库中,因模仿成人消费模式引发的经济纠纷占比达35%,更值得警惕的是,社交媒体构建的拟态环境正在扭曲青少年的情感认知,北京互联网法院数据显示,网络情感诈骗案件中,高一新生的受害比例较三年前上升了218%。

心理健康维度的双刃剑效应 积极的情感支持系统能产生显著的心理缓冲作用,武汉大学心理健康研究院的对照实验表明,拥有稳定同伴关系的青少年,其抑郁量表得分比孤立群体低21分,这种支持效应在单亲家庭学生中尤为显著,情感伴侣提供的安全依恋能部分补偿家庭功能的缺失。

但情感纽带的断裂可能引发链式反应,华东师范大学的追踪研究显示,初恋受挫的青少年出现持续性心境障碍的概率是普通学生的3.7倍,更值得关注的是,生理成熟与心理成熟的剪刀差带来的认知失调,国家卫健委青少年健康数据表明,性健康教育缺失群体中,因不当行为导致的健康危机发生率正在以每年6%的速度递增。

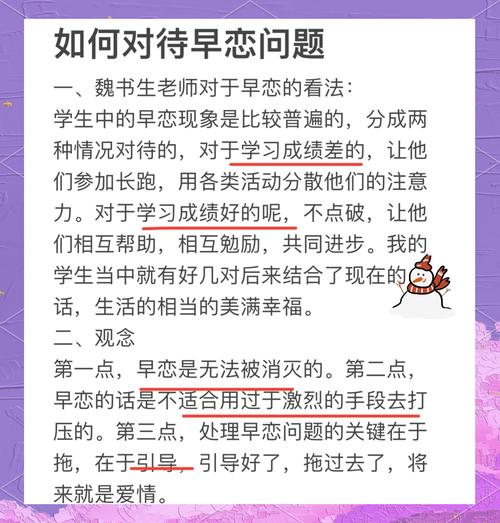

教育引导的范式革新 破解早恋困局需要构建"三位一体"的引导体系,深圳南山区的试点经验表明,将情感教育纳入校本课程后,学生理性处理情感问题的能力提升了40%,家长学堂的"共情训练"模块,使亲子对话有效性指数从58分跃升至82分,而"学长导师制"的推行,则成功将情感困惑的自主解决率提高了65%。

科技赋能正在打开新的教育维度,某教育科技公司开发的虚拟现实情感实验室,通过模拟200多个交往场景,使青少年的社交风险预判能力提升了37%,大数据预警系统的应用,让教师能够提前42天识别潜在的情感危机信号,这种预防性干预模式,正是对陶行知"生活即教育"理念的当代诠释。

站在教育现代化的门槛回望,我们会发现早恋既非洪水猛兽,也非浪漫童话,它更像是一面镜子,照见家庭、学校、社会共同构建的教育生态,当我们用发展的眼光、科学的工具和人文的关怀来解码这场青春必修课时,收获的将是整代人情感智慧的集体成长,这或许就是教育最本质的使命——不是扼杀春天的萌动,而是教会幼苗如何在风雨中挺拔生长。