九月开学季的校园里,总能看到这样一群身影:他们拖着行李箱站在宿舍楼前,眼神里交织着期待与不安,作为从事青少年教育工作十五年的心理咨询师,我见证过太多高中住校生的适应历程,数据显示,超过67%的初住校生会在前三个月出现不同程度的适应障碍,这背后折射出的不仅是生活方式的转变,更是一个个亟待蜕变的成长课题。

适应期的三大挑战解析

-

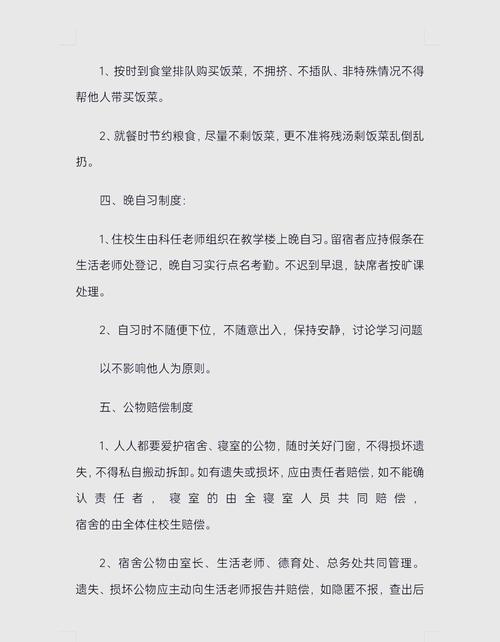

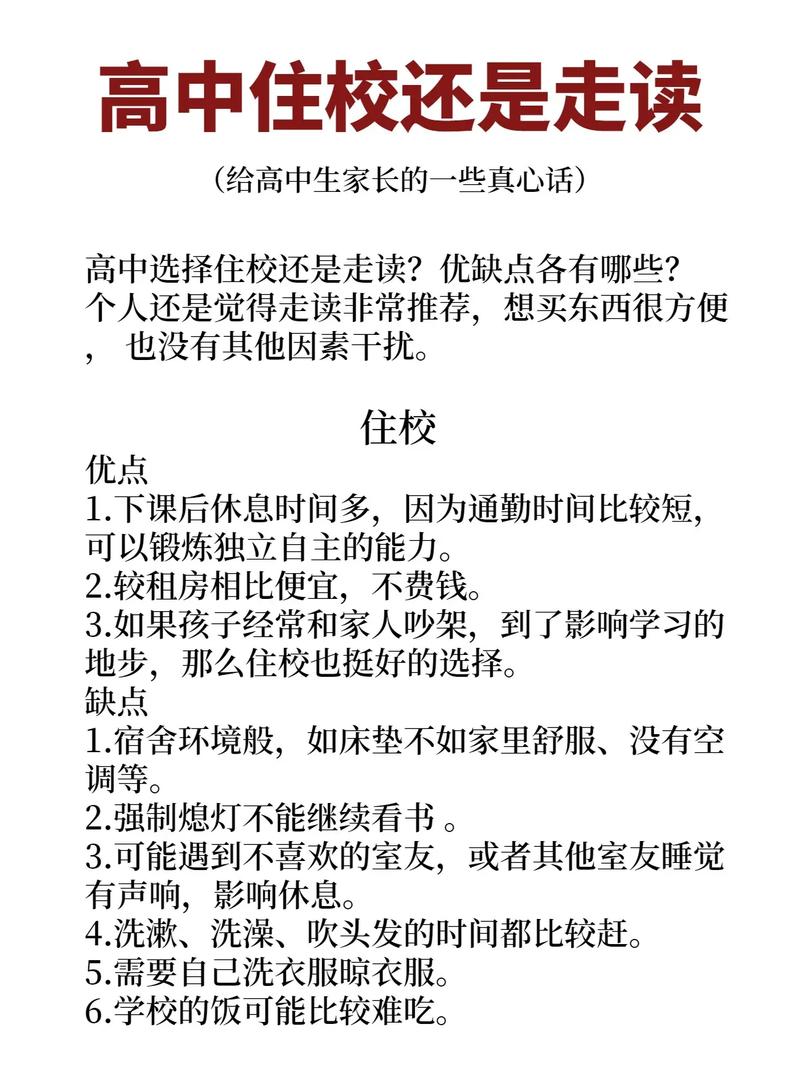

生活自理的"生存考验" 当每天早上的闹钟不再有父母提醒,当换洗衣物需要自己分类处理,许多孩子才真正体会到生活自理的挑战,某重点中学的调查显示,42%的新住校生前两周会出现衣物堆积、作息混乱的情况,这不仅是生活技能的缺失,更是时间管理能力薄弱的体现。

-

人际关系的"丛林法则" 八人间的集体宿舍就像微型社会,性格各异的同龄人朝夕相处,碰撞出的不仅是友谊的火花,我曾辅导过因洗澡顺序争执导致失眠的女生,也遇到过因室友打呼噜而要求换宿舍的男生,这些看似琐碎的矛盾,实则是边界感建立与社会化进程的重要演练场。

-

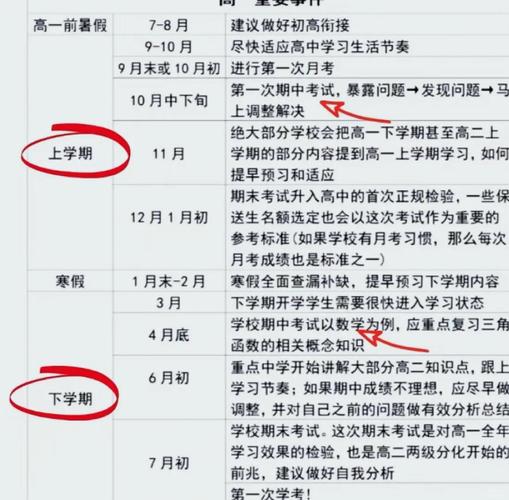

学业压力的"双倍叠加" 重点高中张同学的经历颇具代表性:晚自习后想继续刷题,却因宿舍统一熄灯制度焦虑不已;周末回家发现父母准备的各种补品,反而加重了心理负担,这种时空转换带来的压力错位,往往让学习效率事倍功半。

家庭支持系统的正确打开方式

-

沟通时机的黄金法则 周三傍晚的电话往往比周末见面更有效——这是住校生情绪波动的"峰谷期",家长要学会在周中适度关切,避免周末见面时信息过载,某实验中学的跟踪研究表明,采用"周三关怀+周日放松"模式的家长,孩子适应周期平均缩短2.3周。

-

情感支持的"三明治话术" "听说你数学小测进步了(肯定层),虽然总分还没达到预期(建议层),但妈妈看到你每天坚持错题整理特别欣慰(鼓励层)",这种沟通结构既能传递关心,又不增加心理负担,远比单纯的"加油"更有力量。

-

物质准备的隐形智慧 某寄宿制名校的生活老师分享过典型案例:家长给孩子准备三套同款校服,既避免了换洗焦虑,又消除了攀比可能;便携药盒里分类放置常用药,附带手写服用说明,这些细节都在默默传递安全感。

校园适应力的培养路径

-

时间管理的"四象限训练" 指导学生用便利贴将每日事务按"紧急重要"四象限分类,宿舍床头贴的不仅是计划表,更是思维方式的升级,重点班王同学用这种方法,两个月内将作业效率提升40%,还当选了宿舍长。

-

社交能力的"破冰三部曲" 从主动分享家乡特产建立连接,到组织寝室观影会深化互动,再到协商制定《宿舍公约》确立规则,这三个阶梯式步骤能有效缓解社交焦虑,某外国语学校的实践数据显示,采用该策略的寝室矛盾发生率降低58%。

-

心理调节的"五分钟法则" 当焦虑情绪来袭时,引导学生进行"五感聚焦训练":说出看到的五种颜色、触摸的四类材质、听到的三类声音、闻到的两种气味、尝到的一种味道,这种接地气的正念练习,比抽象的心理疏导更易被青少年接受。

教育者需要警惕的三大误区

-

"吃苦教育"的剂量失衡 某私立高中曾出现家长故意减少生活费"锻炼"孩子,导致学生偷吃同学零食的极端案例,适度的挫折教育需控制在20%挑战区,而非制造生存危机。

-

过度干预的"直升机父母" 每晚定时查寝电话、要求安装宿舍监控摄像头,这些越界行为会严重损害孩子的自主成长空间,明智的家长应该像放风筝,既给予飞翔的自由,又保持适度的牵引。

-

横向比较的隐形伤害 "你看隔壁小刘适应得多好"这类对比,就像往伤口撒盐,每个孩子的适应曲线都是独特的,有的像竹子前期缓慢扎根,有的像春笋快速拔节,关键要找到自己的成长节奏。

站在心理咨询室的窗前,我常想起那个最初躲在被窝里哭的女生,三年后作为优秀毕业生代表致辞的模样,住校适应期就像化蝶的茧,挣脱的过程固然痛苦,但当我们用正确的方式给予支持,这段经历终将成为生命中最珍贵的成长礼物,教育的真谛,不在于消除所有困难,而在于教会孩子与困难共处的智慧,当晨曦再次洒向宿舍楼,愿每个正在经历适应期的灵魂,都能在爱与理解中完成这场青春的蜕变。