引言:当孩子说“我不想上学”

七岁是儿童从幼儿园过渡到小学的关键阶段,也是心理和社交能力快速发展的重要时期,当孩子突然表现出抗拒上学的情绪时,许多家长会感到焦虑甚至恐慌,这种情绪并非罕见现象,根据儿童心理学研究,约30%的学龄儿童曾阶段性出现厌学倾向,其背后往往隐藏着未被察觉的心理需求或环境压力,作为家长和教育者,我们需要以理性态度分析问题根源,通过科学方法帮助孩子重建对学习的兴趣与信心。

理解孩子厌学背后的真实原因

-

环境适应问题

七岁儿童可能因新班级、新老师或陌生的同学关系而产生焦虑,一些孩子会因课堂规则严格或课业节奏加快而感到压力,家长需观察孩子是否频繁提及“老师太凶”或“没人跟我玩”,这些细节往往是适应困难的信号。 -

学习压力与挫败感

小学开始系统化的知识学习后,部分孩子可能因无法快速掌握读写算技能而自我否定,曾有位母亲发现,孩子因连续三次听写不及格,悄悄把作业本藏进垃圾桶——这种逃避行为实则是保护自尊心的表现。 -

社交焦虑的隐性影响

儿童心理学家约翰·鲍比指出,七岁是同伴认同需求的高峰期,若孩子在集体中遭遇嘲笑、孤立或霸凌,可能通过抗拒上学传递求助信号,需特别注意孩子是否突然不愿穿校服、反复检查书包等异常行为。

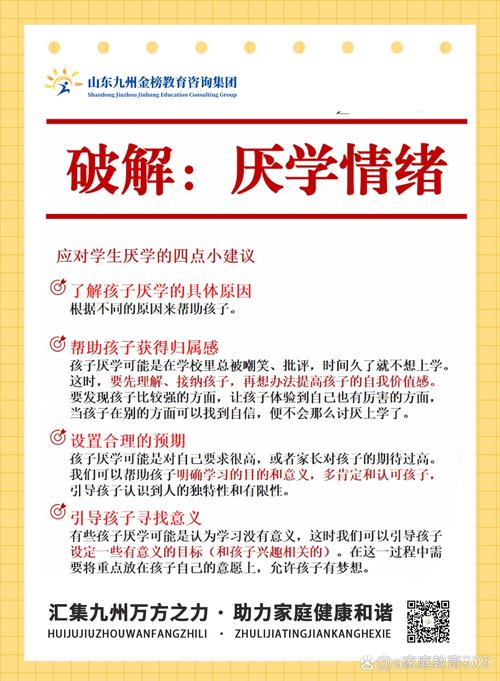

建立信任型亲子沟通的三步法

-

从倾听开始,避免评价式提问

当孩子说出“不想上学”时,切忌立即反驳“不上学怎么行”,可改用开放式提问:“能告诉妈妈学校里哪些事情让你不开心吗?”并配合肢体语言(如蹲下平视、轻握双手)传递安全感。 -

用“情感映射法”确认感受

当孩子描述被同学取笑时,不要急于给出解决方案,可先回应:“听起来当时你觉得很委屈对吗?”这种共情能让孩子感受到被理解,进而愿意透露更多信息。 -

设立“烦恼盒子”工具

准备一个带锁的笔记本,约定每天睡前用10分钟记录各自烦恼,有位父亲分享,当他在本子上写下“今天开会被领导批评了”,孩子也主动写出“数学课不敢举手”,这种平等交流显著改善了亲子关系。

家庭教育策略的针对性调整

- 降低学业压力的具体方法

- 将每日作业拆解为15分钟小单元,每完成一段给予5分钟自由活动时间

- 制作“进步树”墙贴,每掌握一个知识点就挂上果实贴纸

- 周末开展“错误博物馆”活动,全家分享各自犯过的有趣错误

- 重建学习兴趣的实践方案

- 将拼音学习融入超市购物游戏,让孩子寻找商品名称中的特定字母

- 用乐高积木演示数学加减法,建立具象化思维

- 创设“家庭小课堂”,由孩子担任小老师讲解当日所学

- 社交能力的渐进式培养

- 与班主任沟通调整座位,安排性格温和的同学作为同桌

- 组织2-3人的周末家庭聚会,创造低压力社交环境

- 通过角色扮演游戏模拟课间互动场景,预先演练社交话术

家校协同机制的构建要点

- 与教师沟通的黄金法则

- 准备具体观察记录(如“周三次拒绝晨读,紧抓书包带”)而非笼统抱怨

- 主动询问孩子在集体活动中的表现,而不仅关注学业成绩

- 共同制定阶段小目标,如“两周内主动发言一次”

- 校园环境的适应性调整

某小学曾为适应障碍儿童设置“安心角”,配备沙盘和绘本,允许情绪低落时在此独处10分钟,家长可建议校方增设类似过渡性空间。

家长自身的心理建设

-

警惕焦虑情绪的传递

脑科学研究表明,母亲的压力激素水平会通过气味传递影响孩子,每天留出20分钟独处时间(如泡澡、冥想),可有效阻断焦虑循环。 -

建立多元评价体系

制作“成长九宫格”,除学习成绩外,加入“勇气值”“创意值”“友谊值”等维度,有位家长发现,当孩子看到自己在“帮助他人”栏获得五颗星后,上学积极性明显提升。 -

必要时寻求专业支持

若孩子持续四周以上出现躯体症状(腹痛、头痛)、睡眠障碍或情绪突变,应及时联系学校心理老师或儿童心理咨询师,早期专业干预能有效预防问题恶化。

播种耐心,静待花开

教育学家蒙台梭利曾说:“儿童对成人世界的适应,就像胚胎发育般需要精准的环境支持。”面对七岁孩子的厌学情绪,我们既要像科学家般理性分析,又要像艺术家般细腻感知,通过构建充满理解与支持的成长生态,大多数孩子的适应性问题都能在1-2个月内得到改善,那个攥着书包带小声说“不想上学”的孩子,此刻最需要的不是催促与道理,而是父母温暖的双手和笃定的微笑——这将成为他们穿越成长迷雾时最坚实的力量。