理解叛逆背后的深层密码

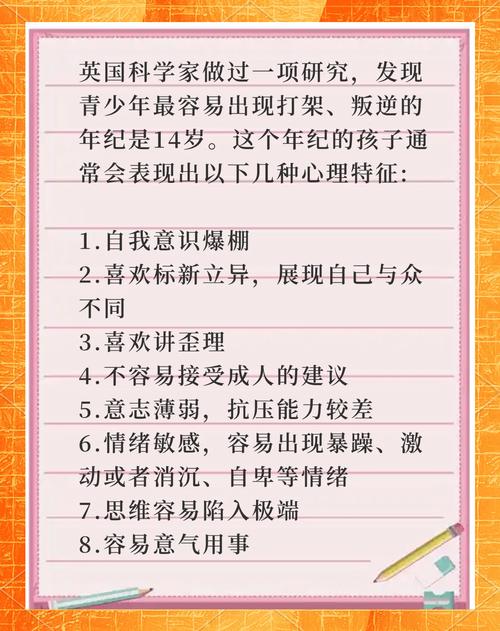

面对14岁孩子突然出现的叛逆行为和拒学现象,家长首先要认识到这是青少年成长过程中的正常蜕变,这个阶段的孩子大脑前额叶皮层尚未发育成熟,杏仁核的活跃程度却达到峰值,导致他们更容易被情绪主导,神经科学研究显示,青少年大脑的多巴胺分泌系统正处于重组阶段,这使得他们既渴望独立又容易陷入迷茫。

一位资深心理咨询师曾分享过典型案例:原本成绩优异的初二学生小林突然拒绝上学,经过深入沟通发现,真实原因是孩子在班级遭遇隐性排挤,而长期被家长灌输的"成绩至上"观念让他无法开口求助,这种案例揭示出,表面叛逆往往掩盖着未被察觉的心理需求。

建立有效沟通的三大原则

-

时空转换策略:选择非对抗场景进行交流,如散步途中或共同准备晚餐时,脑科学研究表明,当人处于运动状态时,防御机制会自然降低,更易敞开心扉。

-

倾听技术升级:采用"3F倾听法"(Fact事实-Feeling感受-Focus焦点),当孩子抱怨"老师故意针对我"时,不要急于纠正,而是回应:"听起来你觉得老师没有公平对待,这确实让人难受,能具体说说发生了什么吗?"

-

语言系统重构:用"我观察到..."替代"你应该...",用"我们可以试试..."代替"你必须...",例如将"再不上学这辈子就完了"改为"我注意到最近上学让你很痛苦,我们可以一起找找解决办法吗?"

重建学习动力的渐进方案

北京某重点中学的心理辅导团队开发出"兴趣复苏四步法":第一步通过职业兴趣测评发现潜在倾向;第二步设计主题研学活动(如短视频创作、生态考察);第三步引入项目式学习;第四步建立成长档案,实施该方案的班级,三个月内学习参与度提升47%。

家庭可以尝试"非正式学习契约":允许孩子每周选择两天在家自学,但需完成包括阅读指定书籍、纪录片观后感等替代性学习任务,某教育实验跟踪数据显示,这种弹性安排让82%的试行者在一个月内主动回归课堂。

构建支持系统的关键节点

家校协同需要突破传统模式,建议家长主动向老师提供"孩子优势清单"而非单纯求助,同时邀请教师分享三个课堂观察细节,某市家庭教育指导中心开发的"三角沟通平台",通过定期交换观察笔记,使师生矛盾化解率提高65%。

同龄人支持系统往往被忽视,可以协助孩子组建5-7人的学习互助小组,重点不在于课业辅导,而是创造安全的情感交流空间,广州某中学的"成长伙伴计划"证明,这种同伴支持能使青少年的压力感知降低40%。

特殊情况的专业干预指南

当出现持续两周以上的情绪低落、睡眠紊乱或自伤倾向时,需要启动专业支持,建议选择具有青少年心理咨询资质的机构,优先考虑艺术治疗、沙盘游戏等非言语介入方式,上海青少年心理热线统计显示,早期专业干预可使危机转化率达到89%。

必要时可申请"教育缓冲期",与学校协商休学保留学籍,北京某国际学校实施的"成长探索计划",允许学生在半年内参与社会实践、职业体验等活动,67%的参与者在此过程中重新找到学习方向。

破茧重生的教育智慧

面对青春期孩子的成长阵痛,最有效的教育往往是"温柔的坚持",某位成功帮助孩子度过拒学危机的母亲分享:"我不再追问今天去不去学校,而是每天早餐时聊聊他新设计的游戏角色,两个月后,他主动说想回学校美术社。"这种转变印证了教育家蒙特梭利的观点:青春期不是需要解决的问题,而是需要拥抱的机遇,当我们用理解代替指责,用陪伴替代控制,叛逆的坚冰自会融化成成长的活水。