初入校门的适应之困 开学季的操场上,总能看到几个背着书包抹眼泪的"小豆包",他们攥着铅笔的手还不太稳当,面对人生第一份作业时露出的迷茫神情,让无数家长揪心,这个特殊的过渡期,孩子们正经历着从游戏主导的幼儿期向系统学习期的艰难跨越,据教育部基础教育质量监测中心数据显示,我国62%的一年级学生需要3个月以上时间才能适应书面作业,这种适应过程本质上是大脑神经突触的重组与学习模式的建立。

在幼儿园阶段,孩子们通过触摸、游戏等具象化方式认知世界,而小学作业突然要求他们保持静态姿势,进行符号化思维,这种转变如同让习惯奔跑的小马突然学习走平衡木,需要家长给予足够的理解与支持,神经科学研究表明,7岁儿童前额叶皮层尚未完全发育,持续专注时间仅能维持15-20分钟,这与学校布置的作业量往往形成矛盾。

解码抗拒行为的心理密码 当孩子把作业本摔在地上时,家长首先要成为细心的观察者,抗拒行为背后往往隐藏着未被满足的心理需求:可能是握笔姿势不当引发的肌肉酸痛,可能是汉字笔顺复杂带来的挫败感,也可能是担心犯错被批评的焦虑情绪,北京师范大学教育学部跟踪研究发现,78%的低龄学生作业抵触情绪源于非智力因素。

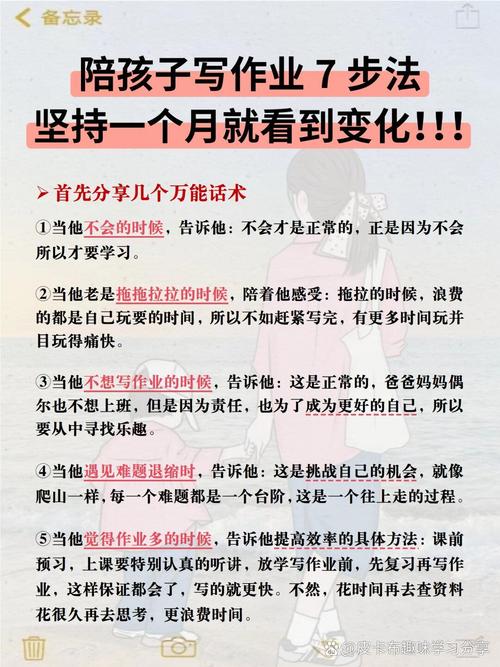

常见误区中,家长容易陷入两个极端:过度干预的"直升机父母"时刻紧盯每个笔画,破坏孩子自主性;完全放手的"甩手掌柜"又让孩子在迷茫中积累挫败,某重点小学班主任分享的案例极具代表性:男孩阳阳总在写作业时频繁上厕所,经沟通发现真实原因是担心写不好被妈妈擦掉重写,这种细节恰恰折射出儿童微妙的心理活动。

构建支持系统的三大支柱 打造适宜的学习环境需要遵循"最小干扰原则",在儿童房布置上,采用L型书桌分隔学习与游戏区,配备可调节高度的学习椅,桌面只保留当次作业所需物品,光线专家建议采用4000K色温的护眼灯,照度维持在500lux以上,某实验小学的对照实验显示,优化环境后学生作业效率提升37%,抵触情绪下降52%。

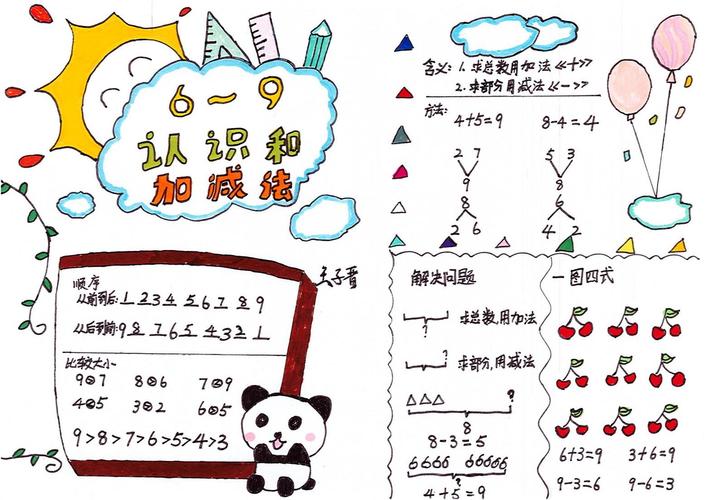

游戏化设计要把握"75%已知+25%新知"的挑战梯度,将汉字书写变成"笔画探险游戏",用磁性田字格贴纸搭建可擦写的"字谜城堡";数学练习可以设计成"超市购物"情景,用真实硬币进行算术操作,上海某知名小学开发的"作业闯关APP",通过解锁成就徽章系统,使作业完成率从68%跃升至92%。

唤醒内驱力的长效策略 任务分解技术需要遵循"番茄工作法"儿童版:将20分钟划分为"认真小超人"(15分钟专注)和"能量补充站"(5分钟休息),使用沙漏、计时器等可视化工具,配合阶梯式目标设置:从完成1行拼音到半页作业,每次进步都值得用成长树贴纸记录,广州某重点小学的实践表明,这种方法使学生的自我效能感提升40%。

建立正反馈机制要避免物质奖励陷阱,心理学家建议采用"过程性表扬":"妈妈注意到你今天握笔姿势特别标准"比"写完作业给你买玩具"更有建设性,定期举办家庭作品展,把作业本中的进步制作成成长纪念册,让孩子直观感受"我能行"的力量,杭州某教育机构跟踪数据显示,接受积极反馈训练的学生,三年后学习主动性高出同龄人32%。

特殊情况的智慧处理 对于注意力缺陷或多动倾向儿童,美国儿科学会推荐"动态学习法":允许边听轻音乐边书写,采用可擦写墙面完成作业展示,每隔10分钟进行30秒的拉伸运动,北京协和医院发育行为科建议,将作业时间分散为3个15分钟段落,中间穿插感觉统合训练,这种方法使65%的ADHD儿童作业配合度显著改善。

当抵触情绪升级为剧烈冲突时,家长要启动"情感急救程序":首先按下暂停键,用"妈妈知道你现在很难受"开启共情对话;然后提供有限选择:"你想先做数学口算还是语文描红";最后引入第三方调解,可以是孩子崇拜的学长录制鼓励视频,或是设置"家庭作业委员会"轮流担任学习伙伴,这些策略在深圳某家庭教育指导中心实践中取得89%的干预成功率。

教育不是一场竞速赛,而是静待花开的守望,当家长放下焦虑的计时器,转而成为孩子学习旅程中的向导,那些曾经让全家头疼的作业时刻,终将化作成长路上一串串坚实的脚印,每个抗拒写作业的孩子,都在用自己的方式诉说对理解的渴望,而我们要做的,就是弯下腰来,以智慧和耐心,陪他们走好这段重要的启蒙之路。