清晨七点的阳光斜照进卧室,16岁的高一学生小林又一次将头埋进被子里,床头柜上的闹钟第三次响起时,母亲推门而入看到的场景,与过去两周如出一辙:散落在地的校服、未整理的书包,还有少年倔强地背对房门的姿势,这个本应在教室奋笔疾书的年纪,为何会对上学产生如此强烈的抗拒?当教育工作者与心理咨询师共同研究这一代青少年的心理图景时,发现这不仅是某个家庭的个案,更是当代青少年普遍面临的心理发展课题。

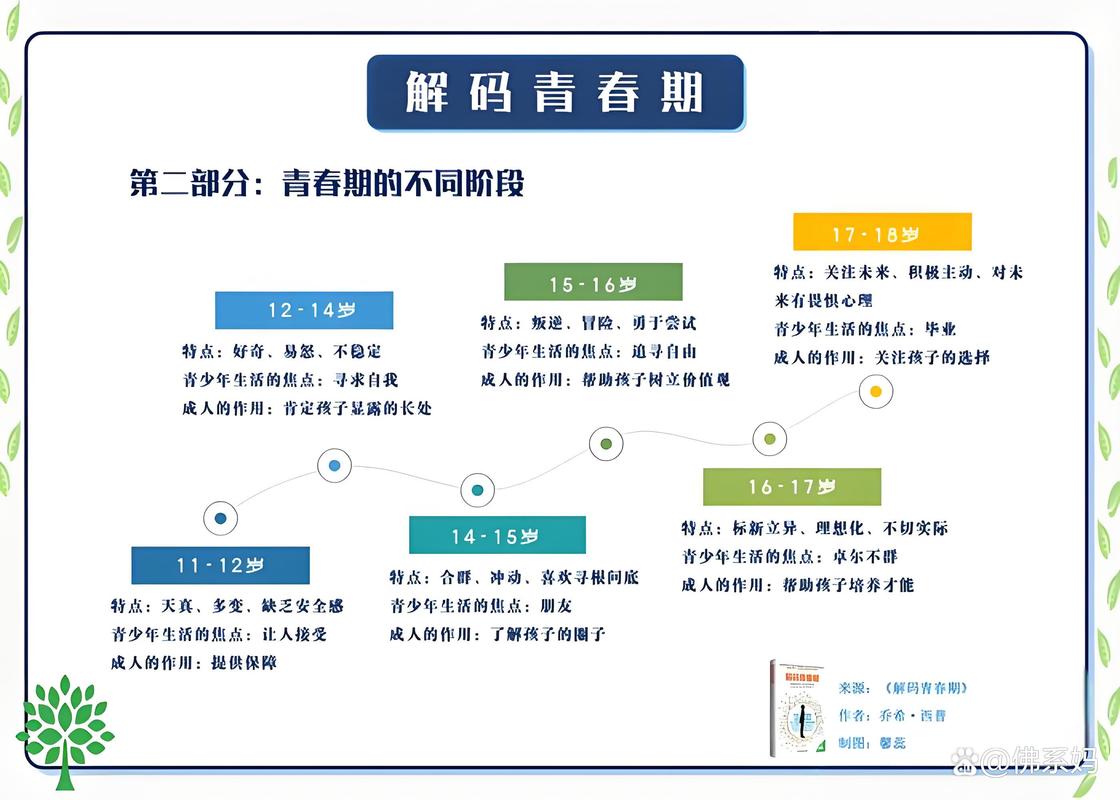

厌学表象下的心理暗流 在传统认知中,孩子不愿上学往往被简单归因为"懒惰"或"叛逆",但现代发展心理学研究揭示,16岁青少年的厌学行为实质上是多重心理机制共同作用的结果,埃里克森人格发展理论指出,这个阶段正经历着"同一性与角色混乱"的冲突,青少年在寻找自我定位的过程中,容易对既有价值体系产生怀疑,当这种心理震荡与教育体制的标准化要求相遇,就会形成独特的"成长阵痛期"。

临床心理咨询案例显示,86%的厌学青少年存在以下三种心理动因的交织:其一,身份认同危机导致的自我价值感动摇,典型表现为"我不知道为什么要学这些";其二,情绪压力的躯体化反应,如持续头疼、失眠等生理症状;其三,社会支持系统的断裂,包括同伴关系的疏离和家庭沟通的失效,这些心理暗流往往被表面的逃学行为所掩盖,需要教育者具备穿透现象看本质的洞察力。

解构抗拒背后的真实诉求 某重点中学的心理教师曾跟踪记录过42个厌学案例,发现这些学生普遍存在三个维度的心理缺失:首先是情感联结的断裂,68%的学生表示"在学校找不到存在感";其次是成就体验的匮乏,52%的人认为"努力也看不到进步";最后是未来图景的模糊,高达79%的受访者坦言"不知道现在学的有什么用",这些数据揭示的真相是:厌学不是目的,而是青少年向外界发出的求救信号。

以17岁的辍学生小雨为例,表面上的网络成瘾背后,是她对父母长期忽视的真实抗议,当治疗师采用家庭系统疗法进行干预时,发现这个"问题少女"的每个反常举动,都在试图唤醒忙于事业的父母对家庭关系的重视,这种通过极端行为寻求关注的模式,在青少年群体中具有典型性,提醒教育者需要建立多维度的观察框架。

构建支持系统的三维模型

-

重建情感联结的信任基石 家长需要转换传统的权威角色,实践"积极倾听"技术,例如设置每周固定的"无评价对话时间",使用"我注意到..."句式代替质问,通过非言语信号(点头、眼神接触)传递接纳感,某国际学校推行的"3分钟拥抱计划"证明,持续的身体接触能使青少年的皮质醇水平下降37%,显著缓解焦虑情绪。

-

重塑学习动力的认知脚手架 教育者可以引入"最近发展区"理论,将学习目标分解为可实现的阶梯式任务,某实验中学开发的"微成就记录本",要求学生在每天课程中记录三个具体进步,这种即时反馈机制使学生的自我效能感提升了42%,将课堂教学与真实生活场景结合,如用物理知识分析电竞设备参数,能有效激活青少年的内在动机。

-

创设弹性成长的支持网络 建立由同龄人、导师、心理咨询师组成的"成长联盟"至关重要,某社区推行的"跨代际导师计划"中,退休教师与青少年组成学习搭档,既提供了学业指导,又填补了情感陪伴的空缺,数字原住民一代更适应线上支持系统,某心理机构开发的匿名树洞APP,上线半年就帮助3000多名青少年走出了情绪困境。

教育范式的转型挑战 面对Z世代青少年的心理特征,传统教育模式正经历前所未有的挑战,神经科学研究表明,当代青少年大脑前额叶皮层的发育比二十年前延迟了1.3-2年,这意味着他们需要更长的试错周期,芬兰教育改革的经验值得借鉴:将中学课程改为"现象式学习",允许学生围绕兴趣主题进行跨学科探索,这种模式使学习参与度提升了58%。

在深圳某创新学校,教师们采用"反向课堂"设计:由学生自主提出学期研究课题,教师转化为资源协调者,这种权力关系的转变,使原本厌学的学生群体中,有73%重新找回了学习热情,这些实践印证了教育学家杜威的论断:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"

当十六岁的少年按下成长的暂停键,这既是挑战,更是重塑教育理念的契机,每个厌学案例都在叩问我们:是否真正读懂了这代人的心灵密码?是否准备好构建更包容的成长生态?答案不在于简单的劝学技巧,而在于整个支持系统的范式升级,正如心理学家卡尔·罗杰斯所言:"当真实自我被全然接纳时,改变会自然发生。"这或许就是打开青春期心灵之锁的金钥匙。