随着蝉鸣渐起,全国中小学生迎来了一年中最长的假期,在各大培训机构铺天盖地的"抢跑计划"广告中,无数家庭陷入集体焦虑:到底该让孩子在暑期继续补课充电,还是给予他们自由生长的空间?这个看似简单的选择题,折射出当代中国教育生态的深层矛盾,作为深耕基础教育领域二十年的研究者,笔者将从认知发展规律、教育心理学及社会变迁三个维度,解析这个困扰千万家庭的教育难题。

暑期补课的"合理内核":教育军备竞赛的现实折射 据教育部2023年发布的《校外培训治理白皮书》显示,全国K12阶段学生暑期参与学科类培训的比例达63.8%,较疫情前增长17%,这种全民补课热潮的形成,本质上是社会竞争压力在教育领域的投射,在优质教育资源分配尚不均衡的当下,家长对"知识断层"的恐惧具有现实合理性,某重点中学数学教研组对2022级新生进行的学力测试表明,暑期参与预习课程的学生,在函数、几何等抽象概念的理解速度上确实领先15%-20%。

过度补课的隐性代价:被压缩的童年与创造力危机 但硬币的另一面同样触目惊心,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究发现,连续三年参加暑期全科培训的学生,其创造力指标(TTCT测验)平均下降28%,而自然观察组的同龄人则保持正常发展曲线,这印证了德国教育学家斯普朗格的论断:"所有文化馈赠都需要经过精神咀嚼才能成为成长养分。"当假期沦为第三学期,孩子们失去的不仅是游戏时间,更是消化知识、发展个性的重要窗口。

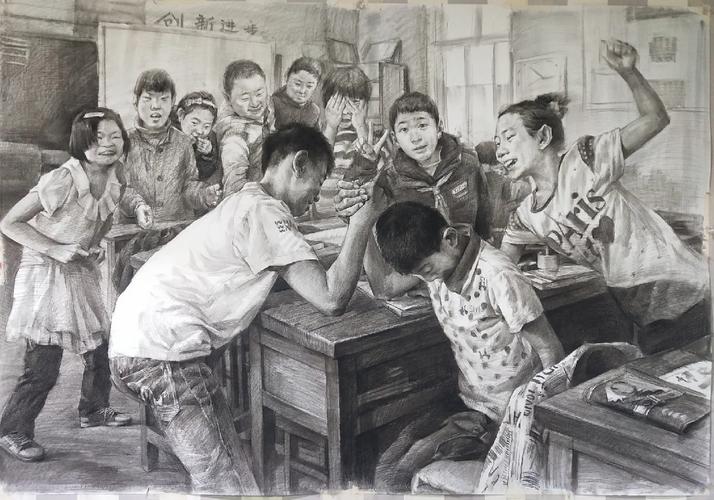

在杭州某重点小学的田野调查中,研究者发现一个值得深思的现象:暑期参加3个以上培训班的学生,开学后表现出更明显的注意力涣散,这与神经科学的研究结论不谋而合——儿童大脑前额叶皮层需要间歇性放松来巩固神经连接,美国约翰霍普金斯大学的教育神经学家库尔特·菲舍尔指出:"持续的知识输入就像不断往杯子里注水,最终会导致认知溢出效应。"

教育模式的东西方之辩:从芬兰经验看暑期价值 当我们把视野投向国际,芬兰的教育实践提供了重要参照,这个PISA测评的常胜将军,法律规定中小学生暑假不得布置任何书面作业,取而代之的是"自然学校"项目,孩子们在森林里搭建树屋、观察昆虫,完成跨学科的综合实践,赫尔辛基大学的教育追踪报告显示,这种"无目的学习"反而培养了学生更强的知识迁移能力。

反观东亚教育圈,日本文部科学省2022年启动的"放学后儿童计划"颇具启示,政府通过补贴方式,将社区活动中心改造为混合学习空间,退休教师辅导作业,企业志愿者开设编程工坊,大学生组织戏剧社团,这种公私协作的模式,既缓解了家庭经济压力,又打破了"补习=提分"的单一认知。

破解困局的第三条道路:构建成长型暑假生态 在理想与现实之间,我们亟需建立更科学的假期规划框架,上海教育科学研究院提出的"3+3+3"模型值得借鉴:将假期划分为知识巩固(30%)、素质拓展(30%)、自主发展(40%)三个模块,具体而言:

- 针对薄弱学科进行诊断性补习,单科培训时长控制在2周以内

- 参与至少1项社会实践(如社区服务、职业体验)

- 保留充分的自由探索时间,培养1-2个非功利性兴趣

北京某示范性高中的创新实践印证了这种模式的可行性,该校连续五年组织"21天成长挑战",要求学生自主设计暑期计划,跟踪数据显示,参与项目的学生不仅学业成绩保持稳定,其时间管理、问题解决等核心素养显著优于传统补习组。

家长角色的重新定位:从监工到成长合伙人 在这场教育博弈中,家长往往陷入"关心则乱"的困境,成都家庭教育指导中心收集的5000份问卷显示,68%的补课决策源自家长焦虑而非学生实际需求,要打破这种非理性循环,需要建立新的亲子互动范式。

笔者建议家长践行"三问原则":孩子需要补什么?能承受多少?如何补更有效?与其盲目跟风报班,不如与孩子共同制定学习契约,例如将补课与兴趣发展绑定,达成"完成数学特训即可参加机器人夏令营"的协议,这种协商机制既能尊重成长规律,又能培养孩子的责任意识。

站在教育现代化的十字路口,我们既要正视升学竞争的现实压力,更要守护儿童发展的自然节律,暑期教育的真谛,不在于填满每个时间空隙,而在于播种未来生长的可能,当家长学会用望远镜而非显微镜看待孩子成长,当教育者能区分"灌溉"与"滋养"的本质差异,我们或许就能在补课与放养之间,找到那条通往完整人格的第三条道路。

这个夏天,不妨给孩子留白一片天空,也许在某个无所事事的午后,一只驻足观察的蚂蚁,一本偶然翻开的闲书,一次失败的DIY实验,正在悄然孕育着改变未来的种子,教育的终极智慧,往往藏在那些"无用之用"的时光里。