在当代教育生态中,课外辅导已成为绕不开的公共议题,某教育机构最新调查显示,我国中小学生平均每周参加课外辅导时间达8.6小时,但令人深思的是,有63.2%的学生明确表示对补课存在抵触情绪,当家长发现孩子将补习教材藏进衣柜、在辅导班课上画漫画、甚至出现生理性厌学反应时,这场教育博弈已悄然升级为亲子关系的严峻考验。

抵触心理的深层解码:超越表象的归因分析

-

生理疲劳的累积效应 青少年正处于身心发育关键期,某三甲医院儿科门诊数据显示,每周参加3次以上课外辅导的学生,出现慢性疲劳症状的比例是普通学生的2.3倍,持续性的脑力透支导致前额叶皮层功能抑制,这不仅是简单的"不想学",更是大脑发出的自我保护信号。

-

心理防御机制启动 教育心理学中的"自我决定理论"指出,当个体长期处于受控环境时,会产生强烈的逆反心理,某重点中学的心理咨询案例显示,持续补课超过2年的学生,有41%出现不同程度的习得性无助症状,表现为对学习的主动性彻底丧失。

-

教学适配度危机 某教育评估机构的跟踪研究发现,76%的课外辅导存在教学内容与学校课程简单重复的现象,这种机械叠加不仅造成认知资源浪费,更消解了知识探索的新鲜感,使学习沦为枯燥的体力劳动。

-

价值认同断裂 当12岁的学生在作文中写下"我的周末被装进四个不同的补习教室"时,折射出的是个体成长需求与教育供给之间的严重错位,青少年发展心理学强调,这个阶段本该是发展社交能力、培养兴趣特长的重要窗口期。

突围策略:构建新型教育支持系统

-

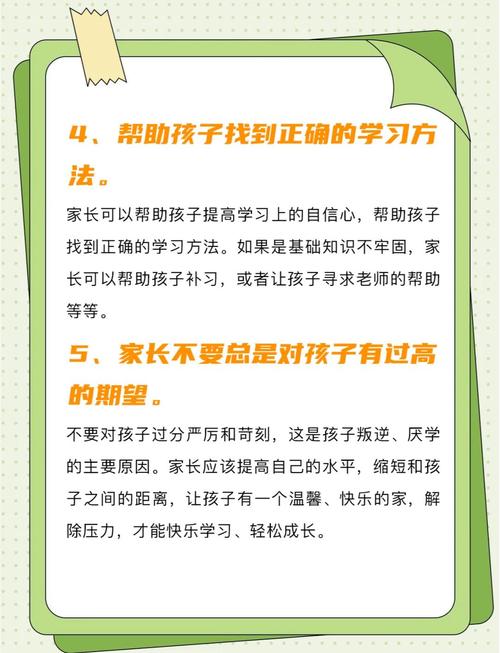

精准诊断学习痛点 (1)专业评估先行:建议通过正规机构进行学习能力测评(如韦氏儿童智力量表),某案例显示,经过评估后调整辅导方案的学生,3个月后学业效能提升37%。 (2)错题分析系统:建立学科错题动态数据库,某重点学校实践表明,针对性补弱相比全面补课,时间成本降低58%,效果提升2.1倍。 (3)学习风格适配:根据VAK学习类型理论,为视觉型、听觉型、动觉型学习者设计差异化辅导方案。

-

重构学习支持模式 (1)时段优化策略:将传统2小时课程拆分为"25分钟专注学习+5分钟运动调节"的模块化设计,神经科学研究证实这种安排可使海马体记忆效率提升40%。 (2)场景创新实践:某教改项目尝试将数学辅导融入超市采购、公交路线规划等生活场景,3个月后学生数学应用能力测试分数提高22.5分。 (3)同伴互助机制:组建4-6人学习小组,某实验数据显示,同伴讲解的留存率(75%)显著高于教师单向讲授(45%)。

-

教学供给侧改革 (1)师资能力再造:建立辅导教师"双师认证"体系(学科知识+教育心理学),某培训机构改革后续课率从63%提升至89%,重构:开发"问题链教学法",某初中物理辅导班采用"现象观察-问题提出-实验探究"模式后,学生主动提问频次增加3倍。 (3)技术赋能升级:运用AI智能诊断系统,某智慧教育项目使知识点巩固效率提升50%,机械练习量减少40%。

家庭教育的范式转型

-

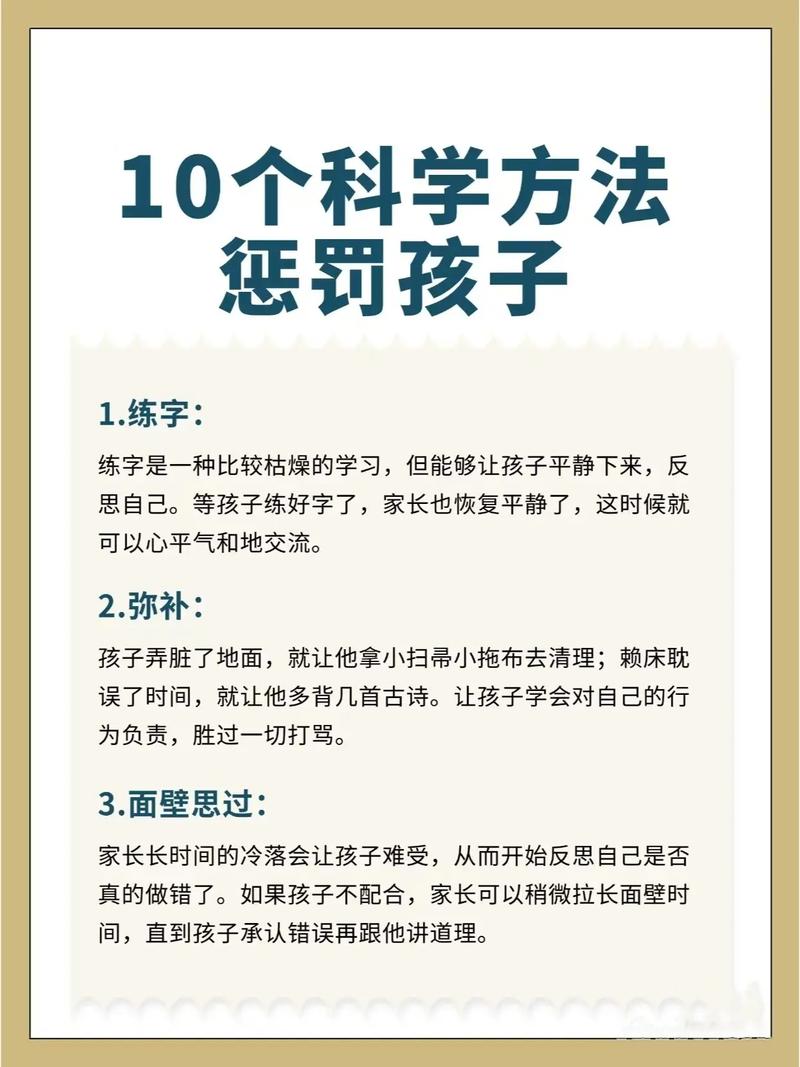

期望值管理艺术 (1)制定阶梯目标:将大目标分解为可实现的短期目标,某家庭教育实验显示,采用"周进步可视化管理"的家庭,孩子学习焦虑指数下降35%。 (2)多元评价体系:建立包含学习品质、实践能力、情绪管理等维度的成长档案,某试点学校因此使87%的学生重获学习信心。

-

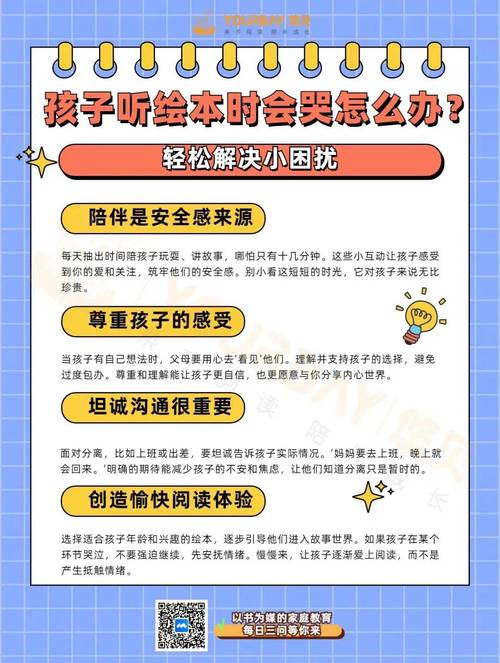

沟通模式升级 (1)倾听技术训练:采用"3F沟通法"(Fact-Feeling-Focus),某亲子工作坊跟踪显示,参与家庭冲突频率降低60%。 (2)契约式管理:共同制定《家庭学习公约》,某案例中通过协商确定"周末保留半日自主时间",使孩子作业效率提升25%。

-

成长空间营造 (1)设立"留白时间":保证每天有1小时自主安排时段,脑科学证实这种安排有利于默认模式网络激活,促进创造性思维。 (2)兴趣赋能策略:某家庭将孩子对昆虫的爱好发展为生物学习突破口,最终使该学科成绩从C级跃升至A级。

自主性培养的实践路径

-

元认知能力培育 (1)学习日志计划:通过每日10分钟反思记录,某实验班学生3个月后自我监控能力提升42%。 (2)策略工具箱:提供记忆曲线应用、思维导图等10种学习方法,供学生自主选择适配方案。

-

内驱力激活机制 (1)愿景板技术:将目标视觉化呈现,神经影像学显示这种方法能持续激活前额叶皮层动力区。 (2)心流体验设计:通过难度梯度设置,某数学辅导项目使65%的学生进入沉浸式学习状态。

-

挫折教育体系 (1)可控挑战设置:安排适当难度的"闯关任务",某教育游戏化项目使学生坚持度提升3倍。 (2)成长型思维训练:通过认知重构练习,某校实验组学生的逆境应对能力提升55%。

典型案例:深圳某初中生小明,曾因密集补课导致抑郁倾向,经过专业评估,家长调整策略:每周保留两个傍晚进行篮球训练,采用"错题专项突破+项目式学习"模式,6个月后总分提升98分,同时恢复社交活力,这个转变的关键在于从"时间堆砌"转向"精准赋能"。

教育生态的重构需要多方协同:学校应提升课堂教学质量,避免"课内损失课外补";培训机构要回归教育本质,拒绝制造焦虑;家长须树立科学育人观,最重要的是尊重孩子作为独立生命体的发展节律,当补课不再是教育的"止痛针",而是精准的"维生素补充",我们才能走出越补越厌的怪圈,真正唤醒每个生命内在的成长力量。