每当期中考试成绩公布,总能看到这样的场景:物理试卷发下来后,有的孩子对着分数红了眼眶,有的家长在办公室焦急询问"我家孩子明明很努力,为什么物理就是学不好",根据教育部基础教育质量监测中心2023年数据显示,全国有63.8%的高中生认为物理是"最难学科",这个数字在理科生中仍高达47.6%,作为执教二十余年的物理特级教师,我见证过无数孩子在物理学习中的蜕变,今天我们就来系统探讨这个困扰万千家庭的难题。

直面困境:物理学习难在何处?

物理学科的抽象性是其首要特征,当我们在课堂上讲授电磁场时,常看到学生困惑的眼神——他们能记住公式,却无法在脑海中构建场线分布的立体模型,这种"看不见摸不着"的特性,与初中阶段相对直观的力学形成鲜明对比,某重点中学曾做过跟踪调查,发现学生从匀变速直线运动到电磁感应的过渡期,理解力平均下降34%。

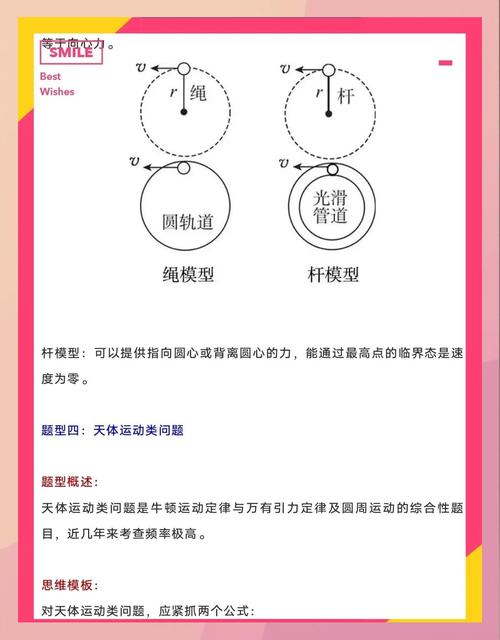

学科思维的断层更值得关注,初中物理侧重现象描述和公式套用,而高中要求建立完整的物理图景,以牛顿运动定律为例,初中生只需计算简单受力,高中生必须学会构建坐标系、分解力、建立方程组,这种思维跃迁如同让习惯了描红练字的孩子突然进行书法创作。

教学层面的问题同样不可忽视,多数学校在高一就要完成必修1、必修2两册内容,相当于每周消化5-6个新概念,当教师为赶进度压缩实验课时,学生就像在看没有特效的科幻电影——知道情节却无法身临其境,北京某示范高中的对比实验显示,实验组(每周2课时实验)期末平均分比对照组高出21.3分。

破局之道:七维提升方案

(一)构建物理图景:从具象到抽象 建议学生建立"物理模型手册",把每个抽象概念转化为生活场景,比如在学习电势能时,可以想象成"山坡上的足球":足球的位置高低对应电势能大小,不同质量对应不同电荷量,北京四中曾推行"每日一建模"活动,半年后学生空间想象能力提升40%。

(二)重塑思维模式:掌握物理语言 要像学习外语那样对待物理语言,遇到"轻杆""光滑平面"等术语时,必须明确其物理含义,建议制作"概念卡片",正面写术语,背面注明隐含条件,质点"意味着忽略形状大小,"绝热"代表没有热传递,清华附中的实践表明,这种方法可使审题失误率降低65%。

(三)实验驱动学习:让理论落地 家庭可进行低成本实验:用吸管和硬币演示表面张力,用手机慢动作拍摄平抛运动,某家长分享的经验值得借鉴:孩子通过观察浴室地漏漩涡,真正理解了科里奥利力,统计显示,经常动手实验的学生,物理概念留存率提高3倍。

(四)阶梯式训练法:循序渐进 解题应遵循"三级跳"原则:第一级做透课本例题,第二级完成变式训练,第三级挑战高考真题,上海中学的"错题升级系统"值得推广:将错题按知识点归类,标注错误类型(计算、审题、概念),定期进行专项突破。

(五)跨学科联结:寻找共通逻辑 数学中的向量运算对应力的合成,地理中的大气环流暗含热力学原理,建议制作"知识网络图",用不同颜色标注物理与其他学科的联系点,人大附中的跨学科项目显示,这种学习方式使学生的知识迁移能力提升28%。

(六)心理建设:突破习得性无助 面对物理焦虑,可采用"微目标法":把大目标拆解为可量化的小步骤,今天搞懂加速度的矢量性"而非"学好运动学",杭州某重点高中的心理干预计划证明,持续6周的积极心理暗示能使物理学习信心指数提升55%。

(七)家校协同:构建支持系统 家长要成为"脚手架"而非"监工",可与孩子共看科普纪录片,参观科技馆时开展"物理寻宝"游戏,某家长发明的"厨房物理课"颇有创意:用菜刀切菜讲解压强,煮饺子时探讨浮力原理,这种生活化教学使孩子月考成绩提升17分。

典型案例启示

2019届考生张晓宇的逆袭颇具代表性,高二时物理长期徘徊在50分,经过系统调整后高考取得89分,他的"五步学习法"值得借鉴:预习时手绘知识地图→课堂记录思维断点→晚自习完成"概念自查表"→周末进行实验验证→月考后制作"进步曲线图",这种结构化学习使其物理成绩每月提升5-8分。

面向未来的思考

在新课改背景下,物理教育正从知识本位转向素养导向,2023年高考全国卷中,情境化试题占比已达62%,这要求我们在日常学习中培养"物理眼",善于从堵车时的启停现象思考惯性定律,从电梯超重失重体会牛顿定律,正如费曼所说:"物理不是真理,而是理解世界的方式。"

物理学习的困境不是深不见底的峡谷,而是需要智慧攀登的山峰,当我们用建模具化抽象,用实验验证理论,用联结拓展认知,每个孩子都能找到属于自己的物理密码,记住爱因斯坦的箴言:"教育不是学习事实,而是训练思考。"让我们携手帮助孩子们打开物理世界的大门,那里等待他们的不仅是分数,更是认识世界的全新视角。