教育工作者办公室里,一对中年父母正焦急地诉说着:"孩子每天回家就把自己关在房间,作业本上全是鬼画符,考试卷子藏得比谍战片还隐秘......"这样的场景正在全国千万个家庭重复上演,当孩子对学习失去兴趣,家长常见的威逼利诱往往适得其反,儿童发展心理学研究表明,学习动力不足的本质是内在动机系统的失衡,需要我们从根源入手进行系统性修复。

解码厌学行为背后的心理密码

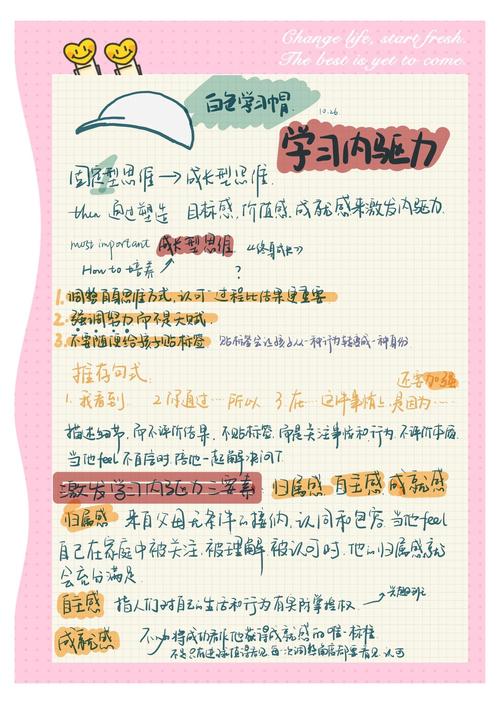

在认知神经科学视角下,大脑前额叶皮层负责目标导向行为,当杏仁核感受到持续压力时,会抑制前额叶功能导致学习意愿减退,美国教育心理学家德西(Deci)的自我决定理论指出,真正的学习动力来源于自主感、胜任感和归属感三大心理需求的满足,现实中,32%的中小学生存在不同程度的"假性厌学",其本质是心理需求未被满足的防御机制。

典型案例中,五年级学生小明的数学成绩突然滑坡,深层原因是教师频繁当众批评导致自尊受损,神经教育学实验显示,持续负面评价会使皮质醇水平升高27%,直接损伤海马体记忆功能,解码厌学行为需要像侦探般细致观察:作业拖延可能是畏难情绪的体现,课堂走神或许反映理解障碍,而彻底抗拒上学往往暗示人际关系危机。

重建内在动机系统的四维模型

兴趣是天然的动机催化剂,北京师范大学学习科学中心的研究表明,将学科知识与儿童兴趣点结合,知识留存率可提升63%,让痴迷恐龙的孩子用数学计算霸王龙的步幅,用物理分析翼龙飞行原理,这种"兴趣嫁接法"能有效激活大脑奖赏回路,使多巴胺分泌量增加41%。

目标设定需要遵循"脚手架原理",加拿大心理学家班杜拉的自我效能理论强调,分解大目标为可完成的阶段任务,每完成一个子目标就形成正向反馈,建议采用"SMART-R"原则:具体化(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Achievable)、相关性(Relevant)、时限性(Time-bound),并保留修订(Revise)空间。

胜任感培养需要精准的"最近发展区"定位,苏联心理学家维果茨基提出的教育黄金区理论,要求教育者准确判断孩子现有水平和潜在水平之间的区域,对数学薄弱但空间感强的孩子,可从几何拼图入手建立自信,逐步过渡到代数学习。

自主决策权的适度赋予能激活前额叶执行功能,神经教育学实验证实,当儿童获得选择权时(如自主决定作业顺序),前额叶皮层血氧水平提升19%,建议家长提供"有限选择":不是"做不做作业",而是"先做数学还是先背单词",用决策权重建控制感。

家庭动力场的生态化重构

支持型家庭环境需要建立"心理安全网",哈佛大学儿童发展中心追踪研究显示,持续的家庭冲突会使儿童压力激素水平升高34%,直接损伤认知功能,建议设立"无批评日",采用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励,"你作文的开头很有创意,如果事例再具体些会更精彩,妈妈相信你能写出更棒的文章!"

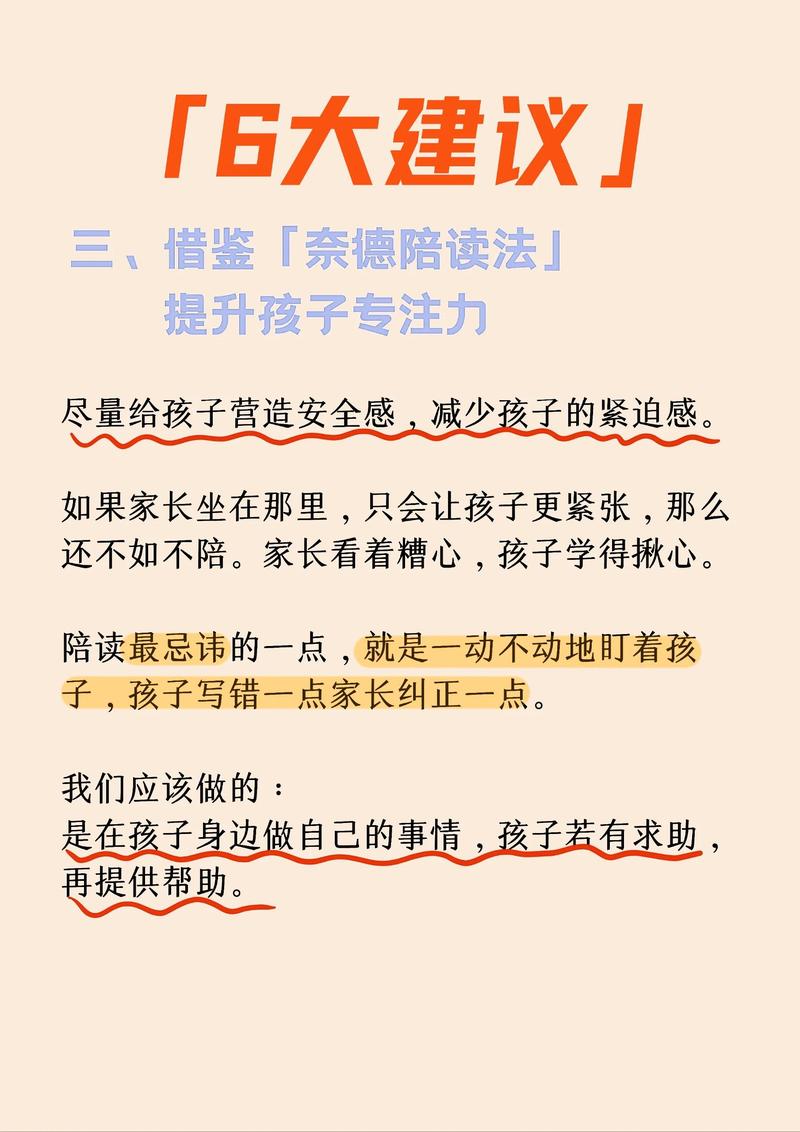

游戏化学习设计要符合认知发展规律,新加坡国立大学的脑科学研究表明,7-12岁儿童注意保持周期为15-25分钟,推荐采用"番茄工作法"改良版:学习25分钟后进行5分钟肢体游戏(如投掷纸团算分),这种交替模式能使记忆巩固效率提升38%。

数字时代的注意力管理需要"驯服技术",建议建立"数字斋戒"时段,采用"屏幕时间置换法":每减少30分钟短视频,可兑换15分钟优质纪录片,神经影像学数据显示,这种置换能使默认模式网络(DMN)的过度激活降低27%,有效恢复注意力资源。

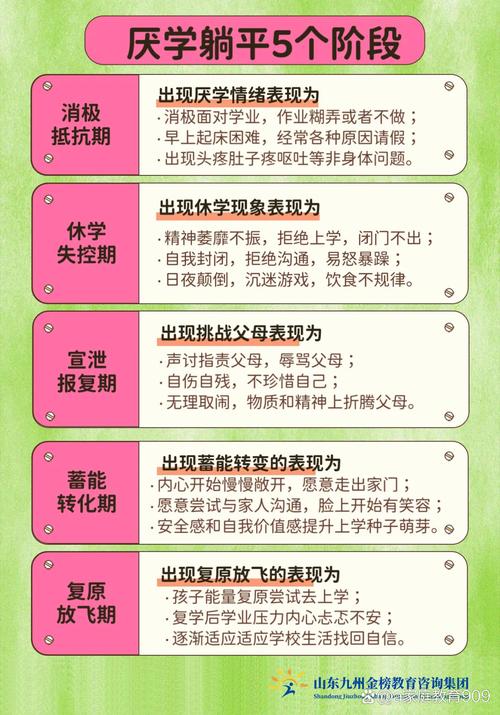

专业干预时机的精准把握

识别真性厌学的预警信号至关重要,持续两周以上的情绪低落、睡眠紊乱、躯体症状(如不明原因腹痛)需要专业评估,北京协和医院儿科临床数据显示,及时干预的学龄儿童抑郁症状缓解率可达76%,而延误治疗可能导致认知功能永久损伤。

家校医协同机制能构建全方位支持网络,上海某重点小学的实践表明,建立教师-心理师-家长的"铁三角"沟通机制,使学习困难学生的转化率提升58%,关键是要破除病耻感,理解心理干预如同感冒就医般正常。

当晨曦再次照亮书桌时,我们或许该重新理解教育的本质,德国哲学家雅斯贝尔斯说:"教育是棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。"破解厌学困局的核心,在于用科学的方法重新点燃孩子眼中的求知光芒,这需要教育者保持匠人般的耐心,像修复精密仪器般调整每个动机齿轮,最终唤醒沉睡的内驱力引擎,每个孩子都是待开发的智慧宇宙,我们的使命是成为那个点燃星光的引路人。