教育心理学博士 李静文

深秋的午后,我办公室的门被轻轻叩响,一位母亲红着眼眶诉说:"孩子数学只考了68分,把自己反锁在房间里三个小时了..."这样的场景,在我的咨询生涯中重复上演,分数,这个本该客观的符号,却总在某个时刻成为亲子关系的冰点,作为教育工作者,我们深知考试失利的安慰需要超越简单的"下次努力",更需要构建起支撑孩子终身成长的心理脚手架。

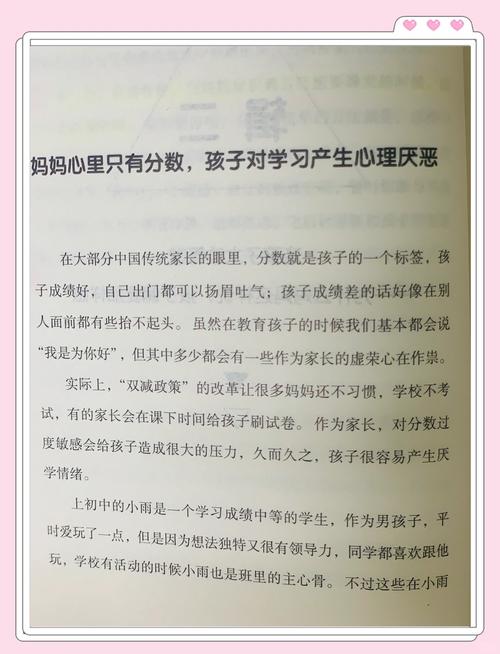

认知重构:走出分数迷思的迷雾 家长常见的三个误区往往让安慰适得其反,第一是"比较式安慰":"你看班长都能考95分",这种横向比较会强化孩子的挫败感,第二是"否定式鼓励":"这次不算什么",否定孩子真实存在的痛苦体验,第三是"交换式承诺":"考好了给你买手机",将学习异化为交易筹码。

某重点中学的跟踪调查显示,在遭遇考试失利后,62%的孩子最渴望听到的是"我知道你尽力了",而非各种技巧性安慰,这提醒我们,有效的安慰始于对孩子情绪的正视,就像握住一片飘落的秋叶,不需要急着把它粘回枝头,而是先感受叶脉的温度。

对话艺术:建立情绪缓冲带 当孩子拿着试卷回家时,肢体语言往往比说教更有力量,轻轻接过试卷放在桌上,倒杯温水,这些动作都在传递接纳的信号,记得有位父亲的做法堪称典范:他带着考砸的女儿去爬山,在山顶才说:"站得高看得远,这次考试就像山脚下的石头。"

对话的黄金法则是"3:1原则"——三次倾听配一次引导,当孩子说"我就是学不好数学",可以回应:"听起来数学让你很苦恼,能具体说说哪里最难吗?"这种"情绪标注+细节追问"的方式,能帮助孩子将模糊的焦虑转化为具体问题。

信心重建:寻找成长支点 某教育机构研发的"优势罗盘"工具值得借鉴:将试卷错误分为知识盲区、审题失误、计算错误三类,用不同颜色标注,有个男孩发现80%的错误属于粗心,重做正确率提升到85%,这个可视化过程比任何说教都有效。

制定"SMART"改进计划时,要注重阶梯性,比如从"下次考90分"调整为"每天弄懂2个错题",北京某实验中学的实践表明,当目标拆解为周计划后,学生的持续行动力提升37%。

教育突围:超越分数的终身成长 培养成长型思维需要巧妙的语言转换,把"你真聪明"换成"这个解题思路很有创意",将表扬聚焦在具体过程,有个案例令人深思:当孩子抱怨"我就是没天赋"时,母亲拿出他三年前的作业本:"看,这些你现在觉得简单的题,当时也练习了二十遍。"

家庭需要构建"安全失败"环境,可以设立"错误博物馆",把各科典型错题装订成册,配上幽默批注,某家庭甚至发明"错误勋章",每攻克一个知识难点就颁发手作奖章,这种仪式感让学习变得充满探险趣味。

系统支持:构建教育共同体 教师沟通要把握"三明治法则":肯定进步+分析问题+共同方案。"小宇的几何证明思路很清晰(具体肯定),但在计算步骤容易出错(客观分析),建议每天做三道针对性练习(可行方案)。"

当发现孩子存在持续学习困难时,要善用专业资源,某四年级学生经测评发现视知觉处理较弱,通过感统训练配合学习策略调整,半学期后数学成绩提升了两个等级,这提醒我们,有时成绩波动是身心发展的信号灯。

教育的真谛,在于当分数跌落时,我们能稳稳接住那个下坠的灵魂,就像培育一株幼苗,暴雨打湿了它的叶片,我们不必急着擦拭水珠,而要守护它向下扎根的力量,若干年后,孩子或许会忘记某次考试的分数,但永远记得在人生低谷时,有双温暖的手托起他继续生长的勇气。

这需要我们每个教育者修炼"等待的艺术":在安抚与鞭策间找到平衡点,在接纳与期待中把握教育节奏,当孩子从我们眼中看到的不再是对分数的焦虑,而是对生命成长的笃定时,真正的教育便悄然发生了。