初中阶段的"暗礁区":七年级为何成为分水岭

当孩子踏入初中校门的那一刻,教育竞技场已悄然改变规则,我在中学执教21年,见证过上千名七年级学生的成长轨迹,发现这个阶段的学习困境往往源于三个关键转折:

学科结构的颠覆性变化:数学从算术思维转向代数逻辑,语文开始强调文本分析与主题升华,英语需要构建完整的语法体系,某次月考后,一位数学考了62分的学生拿着试卷找我:"老师,这些字母和方程像密码一样,我完全找不到小学做题的感觉了"。

学习模式的断崖式升级:单科教师数量从小学的"全能型"转变为初中"专业化",每天需要适应5-8位教师的教学风格,去年跟踪的32名中等生中,78%在开学两个月后仍无法建立系统的笔记体系。

成长压力的复合叠加:青春期生理变化与学业挑战同步爆发,某重点初中调查显示,七年级学生日均有效学习时间比小学增加2.8小时,但其中43%的时间消耗在低效的重复练习中。

诊断成绩困境的四个维度

知识断层扫描

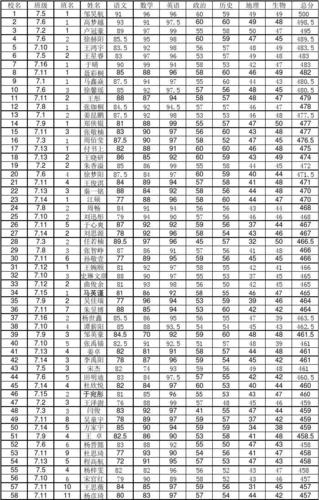

最近三年期中考分析显示,数学成绩在70分以下的学生中,91%存在分数运算不熟练、单位换算概念模糊等小学遗留问题,建议家长用"知识回溯法":准备小学五、六年级的期末试卷,重点检测计算准确率、应用题解题规范等基础能力。

思维模式解码

初中教师常说的"这孩子还没开窍",实质是思维方式未完成转型,典型症状包括:语文阅读停留于情节复述,无法分析写作手法;数学证明题习惯用算术代替逻辑推导,可通过"思维可视化训练",如用流程图拆解物理实验步骤,用思维导图分析历史事件因果关系。

时间管理审计

跟踪记录显示,中等生晚自习平均切换学习科目4.7次,效率仅为优等生的63%,建议实施"番茄钟分区法":将作业按难易度分为A(需专注)、B(常规练习)、C(记忆类),用不同时长的时间块交替完成。

情绪能量监测

七年级学生每月平均经历2.3次明显情绪波动,其中68%与学业压力直接相关,建立"情绪温度计":用1-10分记录每日学习状态,当连续三天低于5分时启动调整机制,包括运动调节、亲子对话等。

破局行动的五个支点

知识重构工程

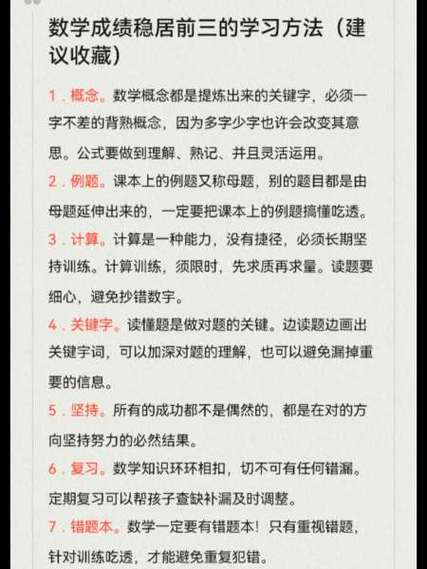

数学建议从"数轴概念重建"入手,通过温度变化、海拔升降等生活场景理解正负数,英语实施"语法树计划",用树状图整理时态体系,每周重点攻克一个分支节点。

元认知能力培养

在错题整理中增加"错误类型标签",区分概念错误(★)、计算失误(▲)、理解偏差(●),某实验班实践显示,分类整理后同类错误重复率下降41%。

学习策略升级

推行"三色笔记法":黑色记录知识点,蓝色标注疑问点,红色整理方法论,历史学科运用此方法后,学生材料分析题得分率提升27%。

家校协同机制

建立"3×3沟通模型":每周3次、每次3分钟的有效对话,聚焦具体进步(如"今天地理课的等高线图讲解比昨天明白多了"),避免空洞说教。

成长型评价体系

采用"能力进度条"替代分数考核:将各科核心能力分解为可观测指标,如数学的"代数式变形熟练度"、"几何证明步骤规范性",用百分比形式呈现进步轨迹。

家长的认知革命

某省重点中学的跟踪研究表明,成功逆袭的学生家庭普遍具备以下特征:

- 空间重构:将书房改造为"学习工作站",分设资料区、操作区、展示区,降低环境干扰指数

- 对话转型:用"苏格拉底式提问"替代说教,这道题的不同解法各有什么优缺点?"

- 资源整合:建立"学科支持网络",包含3名同学组成的学习小组、2位可咨询的任课教师、1套适切的线上资源库

- 容错机制:设立"试错积分",将每次失败转化为改进经验值,累积可兑换学习特权

突围时间表与路线图

建议实施"90天振兴计划": 1-30天:诊断修复期 • 完成小学核心知识点筛查 • 建立错题基因库 • 制定个性化作息表

31-60天:能力筑基期 • 开展思维转型专项训练 • 启动学科方法论学习 • 构建支持网络

61-90天:效能提升期 • 实施模拟考试情境训练 • 优化时间管理方案 • 建立弹性调节机制

在这个知识重构的关键期,比分数更重要的是重建学习信念,记得那个从年级487名逆袭到89位的男生吗?他的转折点不是补习班,而是物理老师那句"你设计的那个滑轮组模型,展现了真正的工程思维",每个孩子都有专属的学习密码,教育的艺术在于找到启动的密钥,当我们用成长的眼光看待七年级的跌宕起伏,暂时的低谷终将成为攀登的阶梯。