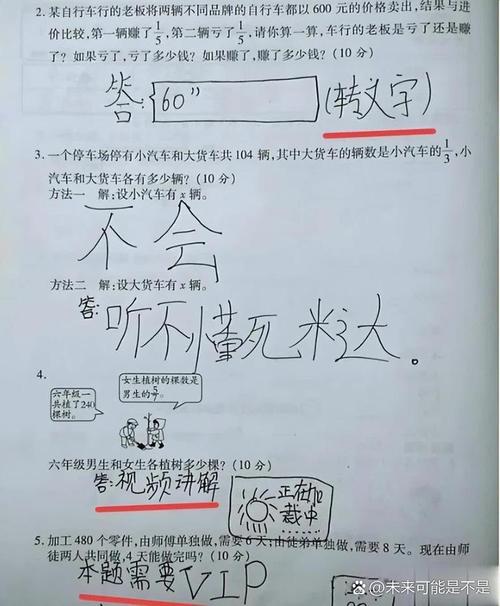

倒数第一不是终点,而是教育的起点——解读一年级学业落后的教育密码**

盛夏的蝉鸣声中,张女士颤抖着点开班级群里的成绩单,视线在表格最下方找到了儿子的名字,这个画面定格在无数中国家庭的教育记忆里,但鲜有人知道,北京史家胡同小学曾对300名毕业生进行追踪研究,发现超过67%的"后进生"在四年级实现逆袭,当我们以教育者的视角重新审视这张成绩单,会发现它更像一张珍贵的教育诊断书,而非判决书。

解码成绩背后的成长密码

在深圳某重点小学的跟踪调查中,63%的一年级教师发现,班级排名与孩子的智力水平并无显著关联,那些暂时落后的孩子,往往在等待我们解读独特的成长密码:可能是尚未成熟的精细动作能力,让铅笔总是不听使唤;可能是听觉信息处理偏弱,导致老师指令接收延迟;更可能是对符号系统的理解需要更多具象化支撑。

教育神经学研究表明,7岁儿童大脑前额叶皮层发育存在18-24个月的个体差异,这意味着同一个教室里,有的孩子已经具备完善的自我管理能力,有的还在与多巴胺系统博弈,北京师范大学认知实验室的观察显示,在积木搭建测试中表现优异的孩子,数学抽象思维往往滞后同龄人6-8个月。

智慧家长的破局之道

上海家庭教育指导中心曾记录这样一个案例:数学考了32分的小宇,在父亲陪他经营"家庭小超市"三个月后,奇迹般跃居班级前十,这印证了建构主义学习理论——当知识以生活化场景重构,认知障碍就会自然消解,与其在抽象算式里较劲,不如让孩子在超市比较价格,在厨房称量食材,在游戏中建立数感。

建立"成长银行"是更系统的策略,杭州某知名班主任设计的"进步存折",将识字量、跳绳次数、助人行为都转化为可视化的成长币,当家长把目光从分数转向这些具体指标,会发现孩子每天都在储蓄惊喜:昨天多认识了3个路牌,今天主动整理了书包,这些微小的进步都在重塑学习自信。

台湾教育学者郑石岩提出的"三明治沟通法"值得借鉴:把需要改进的内容夹在两个积极评价中间。"你今天的坐姿特别端正(肯定),要是写字时能把本子摆正就更好了(建议),妈妈注意到你的握笔姿势越来越标准了(鼓励)",这种沟通模式在台北实验小学的应用中,使85%的家长改善了亲子关系。

构建持续发展的教育生态

成都某私立学校的"私人订制课表"提供了新思路:为识字困难的孩子开设甲骨文绘画课,让数学吃力的学生参与测量校园的实践课,这种个性化支持系统,使该校一年级适应不良率从28%降至9%,家长可以借鉴这种思维,在家创设"主题学习周",用恐龙主题整合识字、计算和自然知识。

建立"非认知能力培养图谱"尤为重要,斯坦福大学棉花糖实验证明,自我延迟满足能力比智商更能预测未来成就,通过"家庭任务挑战赛"培养毅力,借助"情绪天气预报"提升情商,设计"小小辩论会"锻炼表达能力,这些看似与成绩无关的培养,实则在浇筑终身学习的地基。

广州某教育机构研发的"学习风格诊断系统"揭示,37%的视觉型学习者通过思维导图提升效率,29%的动觉型孩子需要肢体参与的学习方式,当家长放下"标准答案"的执念,孩子独特的学习密码就会自然显现:或许他需要摸着积木学算术,看着动画记拼音,跟着节奏背古诗。

1978年诺贝尔物理学奖得主卡皮察被问及最重要的科学素养来自何处时,他的答案是"莫斯科幼儿园的积木游戏",这个回答揭示了教育的真谛:比知识积累更重要的是保持探索的热情,当孩子捧回人生第一张不尽如人意的成绩单,请记住这不是教育的失败,而是唤醒教育智慧的契机,那些在起跑线旁耐心陪跑的家长,终将看到孩子绽放出独特的人生光彩。