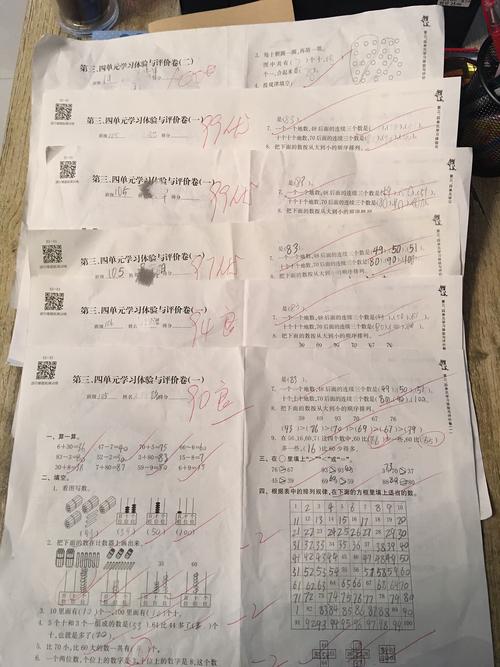

当看到孩子人生中第一张成绩单写着"80多分"时,很多家长握着试卷的手会不自觉地颤抖,这串数字仿佛化作无数问号:是孩子不够聪明?老师教得不好?还是自家教育出了问题?作为从事基础教育研究18年的教育工作者,我想告诉所有焦虑的父母:这个分数背后,藏着的远比表面数字更有价值。

解读80分的真实含义 在分析具体对策前,我们首先要建立正确的认知坐标,根据教育部《小学低年级学业评价指南》,一年级上学期各科考试平均分通常在85-92分区间波动,这意味着80分确实处于班级中下游,但绝非灾难性结果,更值得关注的是试卷反映出的具体问题:是基础计算错误?拼音掌握不牢?还是题目理解偏差?

某重点小学曾做过跟踪调查:对50名一年级首次考试低于85分的学生进行三年观察发现,其中38名在三年级时已进入班级前50%,这些孩子的共同特征是家长在低年级阶段注重培养学习品质而非单纯追求分数,这个数据揭示了一个重要规律——低年级的学习成绩与长期发展没有必然联系。

低分背后的四重可能

-

生理适应期未完成 6-7岁儿童的手部小肌肉群仍在发育,这直接影响到书写速度和质量,北京儿童医院发育行为科的研究显示,约30%的一年级学生存在"视动协调"滞后现象,表现为抄写速度慢、字迹潦草等问题,这在数学计算题和语文听写中尤为明显。

-

考试形式陌生化 幼儿园阶段的游戏化学习与小学的规范化考试存在巨大差异,很多孩子其实掌握了知识,但面对标准化试卷时,会出现读不懂题目要求、不会分配答题时间等情况,就像突然要习惯用筷子吃饭的西方孩子,需要适应过程。

-

知识基础存在缺口 拼音的声调混淆、20以内加减法的进退位错误、汉字笔顺颠倒...这些看似零散的问题,往往暴露学前教育的薄弱环节,值得注意的是,这些缺口完全可以通过系统训练弥补。

-

心理发展阶段性特征 根据埃里克森人格发展理论,6-12岁儿童正处于"勤奋对自卑"的关键期,一次考试失利若处理不当,可能让孩子形成"我学不好"的负面心理暗示,这个阶段特别需要家长智慧地引导。

智慧家长的应对策略 (一)建立科学的分析框架 建议家长准备三色分析本:

- 红色区:反复出现的知识性错误(如拼音规则混淆)

- 黄色区:因粗心导致的失误(如漏题、计算抄错)

- 绿色区:表现良好的部分(如组词能力强)

某海淀区家长的真实案例:通过三色分析法,发现孩子数学失分70%集中在"看图列式"题型,进而针对性地进行实物模拟训练,两个月后该类题型正确率提升至90%。

(二)设计游戏化提升方案

- 错题闯关游戏:将错题设计成关卡,每通过一关奖励特权卡(如延长15分钟动画时间)

- 家庭小课堂:让孩子扮演老师讲解题目,家长故意答错观察其纠错能力

- 超市数学实践:购物时让孩子计算总价、找零,培养数感

(三)培养关键学习习惯

作业三问法:

- 今天学了哪些新知识?

- 哪个部分最有意思?

- 有什么问题想不明白?

四步预习法:

- 读(通读课文)

- 圈(标出生字)

- 问(提出一个问题)

- 说(复述主要内容)

彩虹笔记术:用不同颜色标注课堂重点,如红色标生字、蓝色标好词、绿色标疑问

家校合作的黄金法则 建议家长每月与老师进行"3+1"沟通:

- 3个具体进步(如书写工整度提升)

- 1个待改进点(如课堂发言声音小)

- 共同制定下周改进计划

上海某实验小学的实践表明,坚持"3+1"沟通模式的家庭,学生适应性提升速度比对照组快40%,关键是要避免空洞的"最近怎么样",而是聚焦具体行为表现。

警惕三个教育误区

-

题海战术陷阱:盲目增加练习量可能摧毁学习兴趣,研究表明,低年级学生每日额外作业超过30分钟,学习效能会下降25%。

-

横向比较伤害:"人家都能考95"这类比较,会让孩子产生同伴敌意,建议改为纵向比较:"比上周少错了2道题,真棒!"

-

物质奖励误区:单纯的分数奖励会异化学习动机,可以采用过程性奖励:连续三天认真预习,兑换周末博物馆之旅。

构建成长型思维模式 在斯坦福大学卡罗尔·德韦克教授的研究基础上,我们开发了适合中国家庭的"成长四问法":

- 这次考试你觉得自己哪里进步了?

- 哪些错误让你发现了新的学习机会?

- 下次准备尝试什么新方法?

- 需要爸爸妈妈提供什么帮助?

这种对话模式能帮助孩子建立"学习是不断进步的过程"的认知,某杭州家长的实践反馈显示,经过3个月训练,孩子自主分析错题的能力提升显著。

教育的真谛不在于某个瞬间的数字定格,而在于持续生长的力量,当我们放下对分数的执念,转而去发现孩子眼中求知的亮光,去欣赏他们战胜畏难时的勇气,去陪伴他们跨越每个小小的困境,80分就不再是焦虑的源头,而是化作了成长路上最珍贵的垫脚石,每个孩子都有自己的成长节奏,我们要做的,是成为懂他的园丁,而非苛刻的裁判。

(全文共2317字)